Inventer d'autres mondes

C'est à la Renaissance que naît le genre littéraire de l'utopie. Utilisée jusqu'au 18e siècle pour dénoncer des régimes absolutistes et tyranniques, elle invite également à réfléchir sur l'idéal, qu'il soit architectural ou politique.

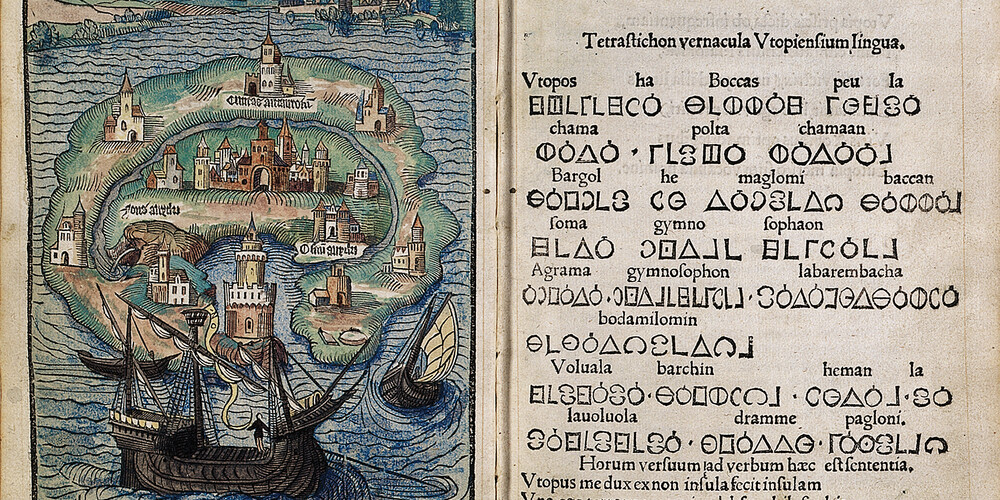

Utopia de Thomas More

En publiant en 1516 Utopia, Thomas More fonde un genre nouveau au croisement de la littérature, de la politique et de la philosophie.

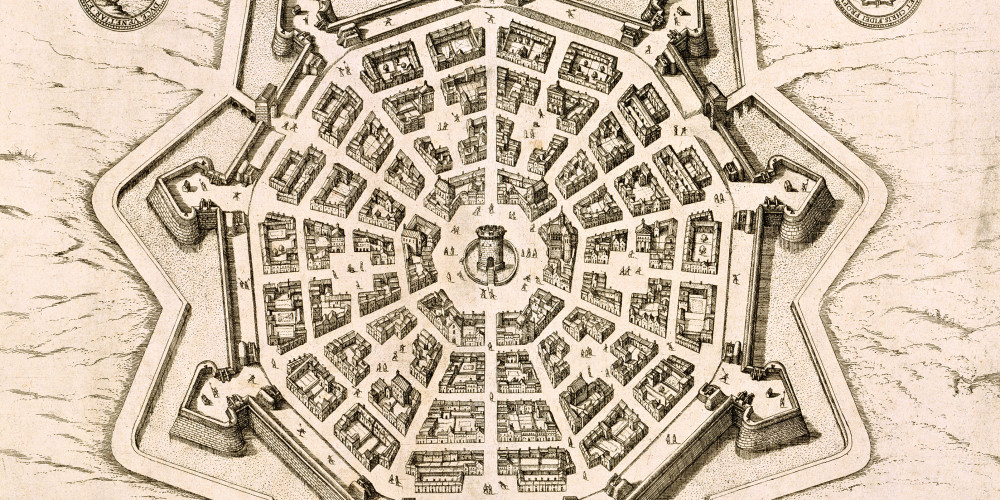

Palmanova

Avec la Renaissance, se développe une ample réflexion sur la cité idéale

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

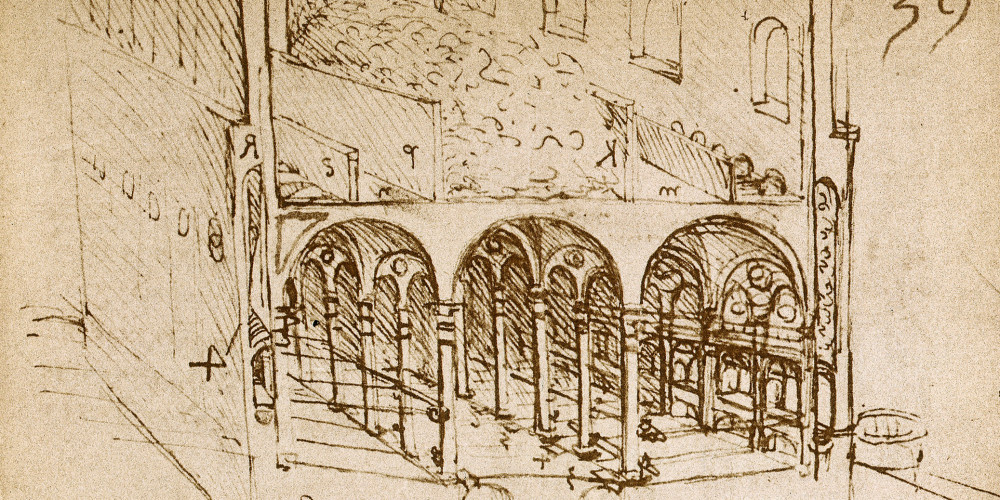

Croquis de bâtiment en perspective

Filarete et Léonard de Vinci imaginent des formes d'urbanisme novatrices.

Bibliothèque nationale de France

Christophe Colomb affrontant les monstres de l'Océan

La découverte du Nouveau Monde a permis massivement à l'imaginaire utopique de projeter ses aspirations.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Carte dite de Christophe Colomb

Cette carte juxtapose une carte marine de la Méditerranée, qui inclut les découvertes portugaises en Afrique jusqu’au golfe de Guinée, et une mappemonde circulaire, entourée des sept sphères célestes, figurant le cap de Bonne-Espérance, découvert par Bartolomeu Dias en 1488. Son attribution à Christophe Colomb par Charles de La Roncière a fait couler beaucoup d’encre.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

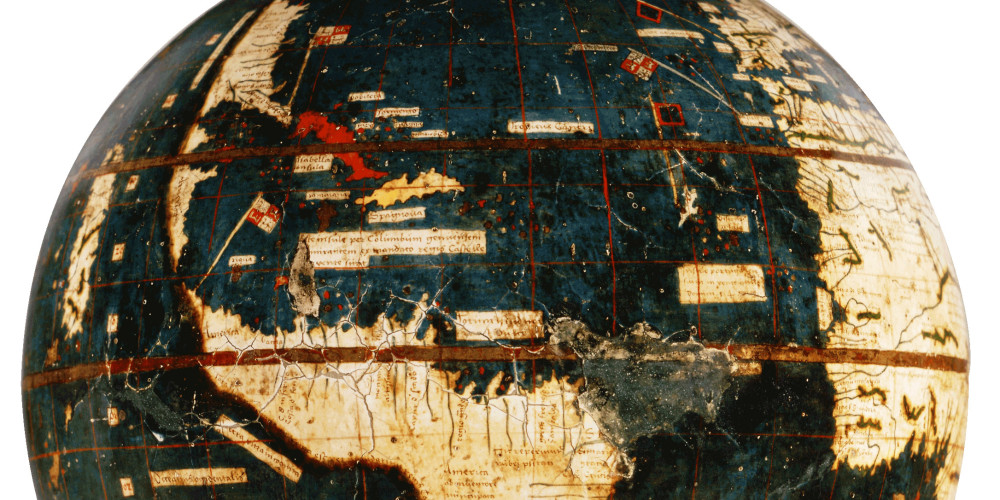

Globe terrestre dit « Globe vert » ou « de Quirini »

La fièvre des explorations gagne d’abord le Portugal. Bravant les terreurs de la zone torride, les marins lusitaniens passent le cap de Bojador en 1433, puis en 1488, ils réfutent la théorie d’un océan Indien fermé, en doublant le Cap de Bonne-Espérance. Deux hypothèses héritées de l’Antiquité, celle de la rotondité de la terre et celle erronée d’un continent eurasiatique occupant les deux tiers de la sphère terrestre, sont à l’origine de l’idée de Colomb : rejoindre l’Orient par la voie maritime de l’ouest.

Idée féconde qui lui fit découvrir, sans le savoir, un nouveau continent. Colomb accomplit quatre voyages entre 1492 et 1504, sans jamais douter qu’il ait rejoint l’Asie. Il toucha la terre américaine pour la première fois dans un îlot des Bahamas, le 12 octobre 1492, après avoir légèrement infléchi sa route vers le sud, attiré par des vols d’oiseaux qui étaient le signe de la proximité d’une terre. S’il avait continué sa course initiale, très rigoureusement plein ouest, il aurait abordé en Floride et les Espagnols auraient conquis l’Amérique du Nord. II toucha le continent sud-américain, au Venezuela, près de l’île de Trinidad, lors de son deuxième ou de son troisième voyage, mais entretint un certain mystère sur sa topographie car il avait, semble-t-il, repéré des gisements d’huîtres perlières qui l’intéressaient. Nous savons qu’il consignait au jour le jour ses itinéraires sur une carte et les communiquait éventuellement aux pilotes des navires qui l’accompagnaient. Aucun de ces documents n’a malheureusement été conservé.

Le résultat de ses découvertes est considérable. Il reconnut la plupart des Antilles, les Bahamas, Hispaniola (actuellement Haïti), la côte sud de Cuba, une partie de la côte du Venezuela et de celle de Panama. Soit un espace large de 3 000 kilomètres sur 500, dans des conditions d’une dureté inouïe que la navigation au large des côtes africaines, même dans les pires moments, n’avait jamais atteintes.

Colomb est entré à juste titre dans la légende. Mais il n’avait pas rencontré les terres idéales de ses rêves. Ses équipages exténués n’avaient retiré de ses expéditions que frustration et amertume. Ses compagnons l’avaient jalousé et s’étaient dressés contre lui. Il avait transformé les Indiens en esclaves brutalement pourchassés, ce qui lui fut beaucoup reproché. Ce nouveau monde qui n’avait encore ni nom ni carte, n’avait connu de la civilisation européenne que cupidité et violence.

Ce globe doit son nom à la couleur vert bleuté des océans. Mappemonde et globe désignent pour la première fois les nouvelles terres reconnues par Christophe Colomb sous le nom d’America, en hommage au voyageur vénitien Amerigo Vespucci (1454-1512). Celui-ci fut le premier à identifier les contrées récemment découvertes comme un nouveau continent, un Nouveau Monde.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

L’Amérique

Après Thomas More, le genre littéraire utopique s'épanouit

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Carte du Brésil

Cette carte qui délimite par un demi-cercle le territoire de 10000 saulvages pour fere la guerre aux Portugais pourrait être le plan de campagne d’une expédition confiée en 1581 par Catherine de Médicis à son cousin Philippe Strozzi pour reconquérir une partie de la côte brésilienne, après l’échec de la colonie fondée par Villegagnon en 1555. Elle dresse l’inventaire de ses ressources naturelles, espèces animales et tribus. La défaite de Strozzi aux Açores fit avorter le plan.

© Bibliothèque nationale de France

Mexico et Cuzco

Inspirés par la Cité duSoleil de Campanella ou la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, certains tententde réaliser leurs rêves en fondant des colonies.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

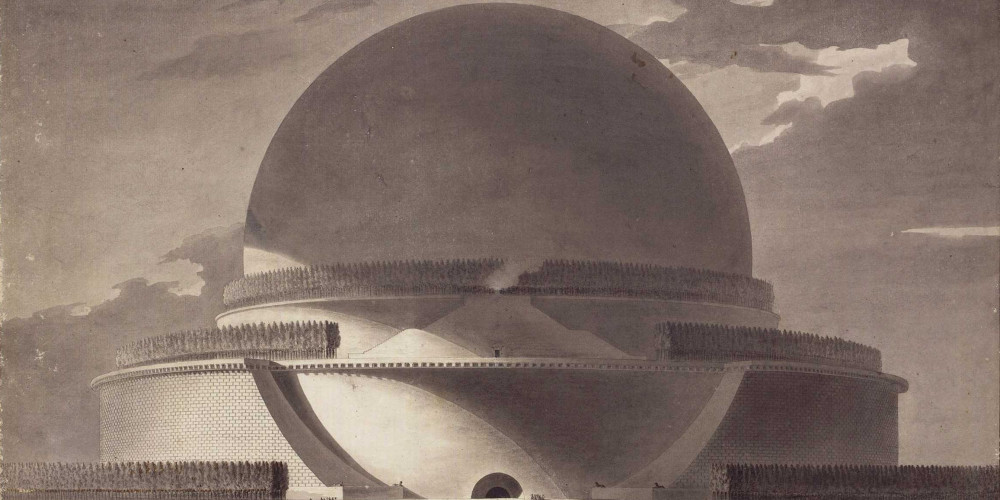

Cénotaphe de Newton

D'autres, architectes visionnaires tels que Boullée ou Lequeu, imaginent des cités et des édifices qui incarnent des valeurs avant de répondre à des besoins.

Blbliothèque nationale de France

Vue de la Nouvelle-Cythère, découverte par M. de Bougainville en 1768

Mais l'utopie reste majoritairement voyage au pays de Nulle Part, avant que la foi dans le progrès n'en fasse la promesse d'une réalité à venir.

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque natinale de France