Théâtre et sumô dans les ukiyo-e

.

Collection Duret

Les acteurs de kabuki furent l’un des principaux thèmes de l’estampe. Les propriétaires de salle commandaient des affiches, des programmes, des estampes pour faire connaître les spectacles.

© Bibliothèque nationale de France

« Yoshitsune aux mille cerisiers » (Yoshitsune Senbon Zakura)

Les amateurs de théâtre, regroupés souvent en clubs privés, étaient désireux de contempler chez eux le portrait de leur acteur favori ou la scène la plus spectaculaire de la pièce.

© Bibliothèque nationale de France

Représentation au théâtre Nakamura-za

Le Kabuki, théâtre parlé, dansé et chanté, créé au début du 17e siècle, connaît son âge d’or en 1740.

Ce spectacle anticonformiste découvre sa manière propre, une action dramatique intense, une sensualité modérée.

© Bibliothèque nationale de France

Danseuses manipulant les marionnettes à tête de cheval de la danse harukuma du théâtre kabuki

Au masque du nô, le Kabuki oppose le visage découvert et maquillé, selon les sentiments et les passions du héros.

© Bibliothèque nationale de France

Les acteurs Ichimura Uzae mon IX dans le rôle de Sôma no Masanori et Ôtani Hiroji II dans celui d’Ukishima Daihachi

Les mouvements lents, décomposés, les déplacements effectués à un rythme étudié, les expressions figées se doublant d’un strabisme, d’une torsion de la tête captivent le public.

© Bibliothèque nationale de France

Chanteurs et musiciens

Le drame est soutenu par des instruments de musique, la flûte, le shamisen, guitare à trois cordes au son mélancolique, les instruments de percussion suggérant les intempéries. La machinerie est très perfectionnée.

© Bibliothèque nationale de France

Bandô Mitsugorô II dans le rôle d’un rônin

Les intrigues s’inspirent de récits historiques et d'exploits guerriers ou de faits divers contemporains : meurtre sensationnel, adultère, suicide d’amants illégitimes.

© Bibliothèque nationale de France

Fidélité des sentiments comparés aux sources de l’amour (Jitsu kurabe iro no minakami)

La tradition littéraire se mêle à une inspiration populaire. La violence, le crime et le suicide, constantes de ce théâtre, se justifient par le sentiment de l’honneur. La classe bourgeoise qui a réclamé d’abord des idoles, s’identifie aux héros.

Pour préserver la morale, la scène est interdite aux femmes ; tous les rôles sont alors joués par des acteurs hommes, les onnagata.

© Bibliothèque nationale de France

L’acteur Mitsutomoe dans le rôle de Tomoe-Gozen

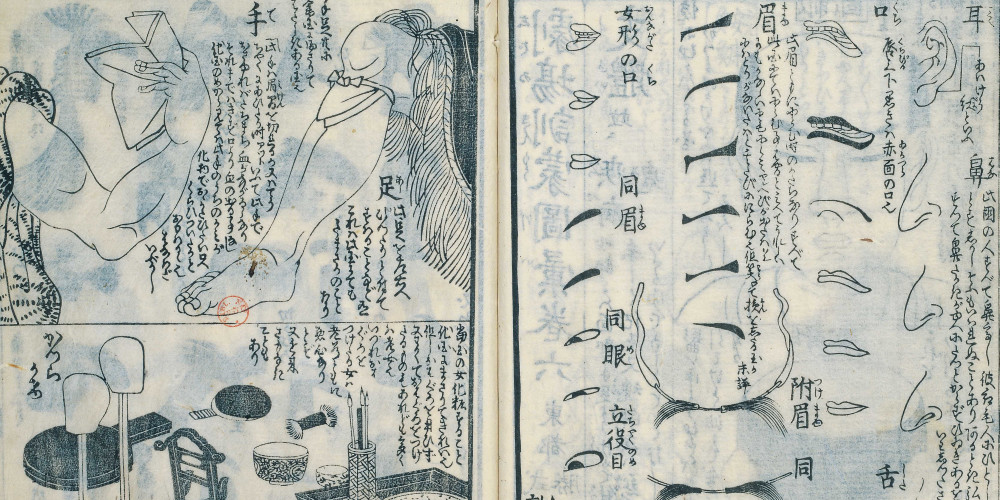

Les premiers portraits d’acteurs apparaissent vers la fin du 17e siècle. L’école Torii représente le plus souvent le personnage seul, dans un espace vide, lors d’une scène impressionnante du drame ou dans une pose spectaculaire.

Par la suite, l’école Katsukawa fondée par Shunshô, étudie la personnalité et le jeu théâtral de l’acteur avec subtilité.

© Bibliothèque nationale de France

Iwai Hanshirô IV dans le rôle de Shigenoi

Sharaku, s'attache aux portraits d'acteurs connus, parfois en pied. Il impose le portrait psychologique, en gros plan, caractérisé par son étrangeté.

© Bibliothèque nationale de France

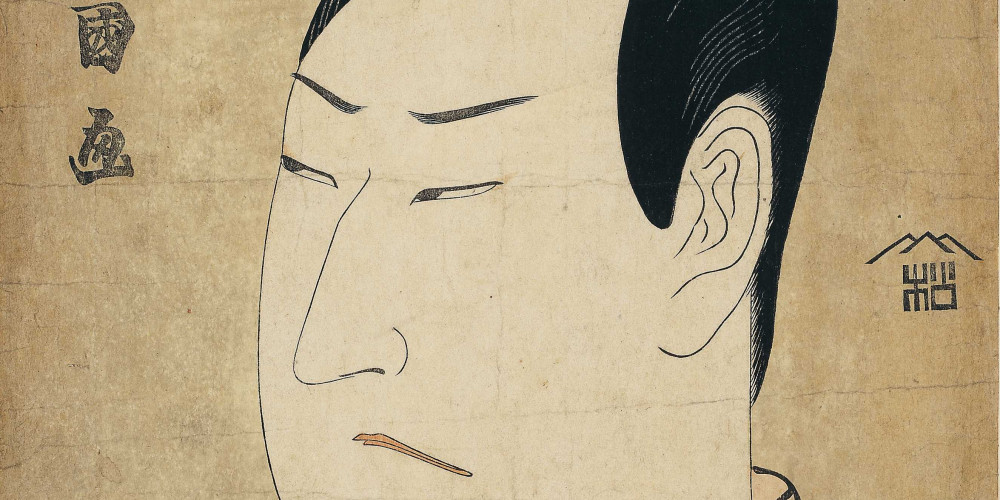

L’acteur Sawamura Sôjûrô III

Toyokuni privilégie l’intensité de l’expression, la pose outrée, la gestuelle. Il cherche avant tout à imposer le rôle avec réalisme et s'affirme dans les portraits d'acteur en plan rapproché.

© Bibliothèque nationale de France

Portrait du lutteur de sumô Kashiwado Sôgorô, en tenue civile

Les estampes de sumôtori connaissent un succès d’autant plus grand que dans le dernier tiers du 18e siècle, ce sport vit son âge d’or.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France