Les Confessions en images

« Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi. » Ainsi commencent Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, qui annoncent de façon limpide et concise le projet de l’auteur, et sa nouveauté.

La genèse

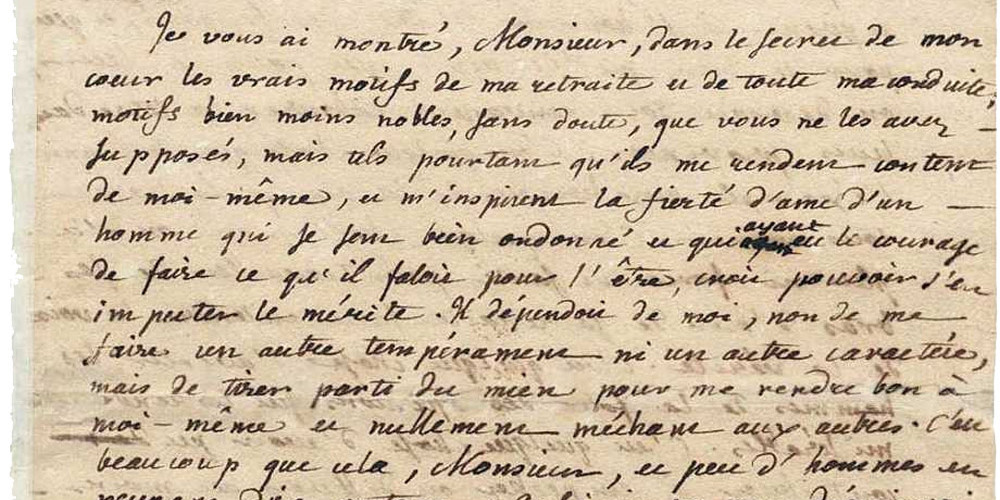

Face à ses adversaires, Rousseau éprouve le besoin de se justifier. En 1761, Il reçoit de son éditeur Marc-Michel Rey la proposition d'écrire les mémoires de sa vie. C'est alors qu'il rédige les Quatre lettres à M. Le Président de Malesherbes contenant le vrai tableau de mon caractère et les vrais motifs de toute ma conduite. Le processus autobiographique est en marche. La rédaction des Confessions s'étalera sur six années entre 1764 et 1770.

© Musée Jean-Jacques Rousseau, photographie de Laurence Féo

Une entreprise nouvelle

Dès le début du christianisme, on trouve les premiers récits de vie. Ainsi les Confessions de saint Augustin, rédigées entre 397 et 401, retracent son chemin spirituel, du doute à la conversion. Avec l’humanisme, le moi se retrouve davantage au centre de certains ouvrages. Cependant, des œuvres comme les Essais de Montaigne sont plus proches de l’autoportrait que de l’autobiographie. Au 17e siècle, à l’intersection entre le roman, le récit historique et ce qui sera l’autobiographie, se développent les mémoires. Avec Rousseau un je intime remplace le je héroïque.

Mots-clés

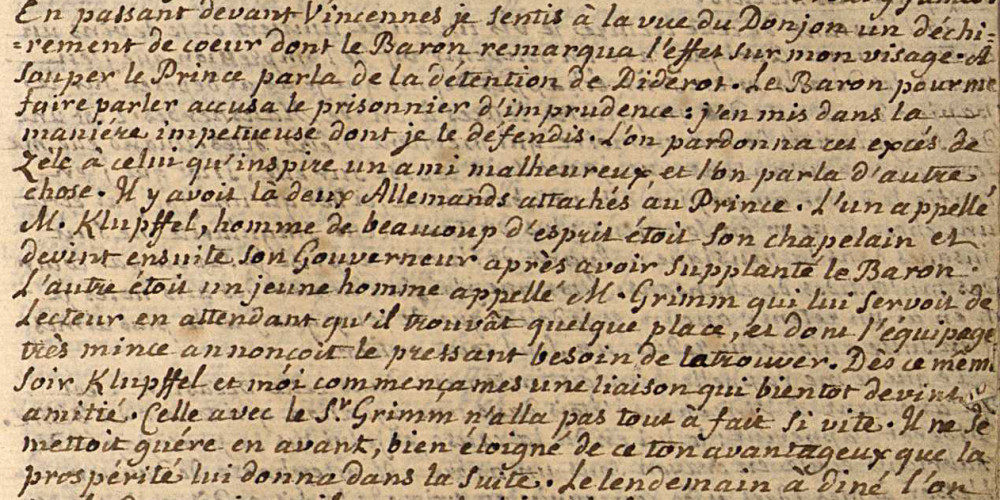

© Bibliothèque royale de Belgique

La transparence et l'obstacle

Par ces deux mots, Jean Strarobisky définit la personnalité et l'œuvre de Rousseau. « Nul ne peut écrire la vie d'un homme que lui-même », affirme Rousseau car il veut peindre la personne au-delà des apparences, dans sa complexité et son évolution. Montaigne s'y était essayé mais Rousseau trouve qu'il opérait un tri avantageux. Rousseau veut se montrer tel qu'il est. Contre tous les obstacles de la vie et de l'opinion, Rousseau veut rendre son âme transparente aux lecteurs.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Je sens mon cœur

Sentir, c'est connaître. Rousseau affirme la primauté du sensible comme moyen d'investigation. C'est à travers ses sensations qu'il cherche à se comprendre et se connaître. Il s'intéresse plus aux sentiments qui ont pu faire de lui l'auteur de la Nouvelle Héloïse qu'à la formation de son esprit qui en fait l'auteur de l'Émile. Les quatre livres de l'enfance et de la jeunesse sont ceux des premières sensations.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La part d'enfance

L'enfance et la jeunesse occupent pour Rousseau une place inhabituelle pour l'époque. Au-delà du plaisir qu'il ressent à faire renaître un passé heureux, Rousseau a la conviction que les premiers moments contiennent le potentiel de la vie à venir.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les aveux

À la naissance de l’œuvre, il y a l'aveu qu'il faudra bien faire, celui de l'abandon de ses enfants. Il le fera à partir du Livre VII. Mais les quatre premiers livres contiennent trois aveux : le plaisir de la fessée, le ruban volé et l'abandon de Monsieur Le Maître.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Quelle langue pour ce projet ?

« Il faudrait pour ce que j'ai à dire inventer un langage aussi nouveau que mon projet. » Rousseau se laisse envahir par l'émotion et laisse venir les mots. Ce faisant, il recrée le passé, n'hésitant pas à utiliser toutes les techniques romanesques.

Mots-clés

Bibliothèque de l’Assemblée nationale

Postérité

Rousseau s’était trompé en pensant qu’il n’aurait pas « d’imitateurs ». Ses œuvres autobiographiques annoncent le romantisme, et tout un pan des lettres françaises et mondiales. Aujourd’hui plus que jamais, l’exploration des méandres de la personnalité, le regard intérieur et l’introspection sont au cœur de la littérature, par-delà le journal intime, les mémoires ou l’autofiction.

Mots-clés

© Jacques Sassier/Archives Éditions Gallimard

Bibliothèque nationale de France