L'imaginarium du petit Marcel

Marcel Proust est l'héritier d'une lignée maternelle empreinte de culture juive, biblique, littéraire et athée. Sa mère, Jeanne Proust, née Weil, l'amène aux textes par ses lectures du soir. Il partage également avec sa grand-mère, Adèle Weil, un penchant pour les écrits de Mme de Sévigné. Nombre de récits, lettres, contes découverts alors peuplent la Recherche, évoqués ou filigranes. Des moments d'imagination cristallisés lors du passage à l'écriture.

Mots-clés

Sur la lecture

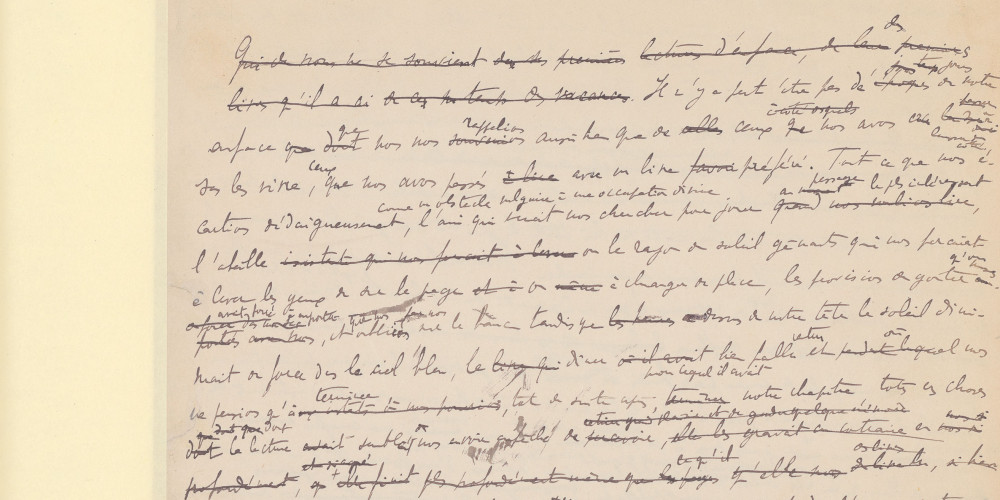

« Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré ».

Dans sa préface à la traduction de Sésame et les Lys de Ruskin, intitulée Sur la lecture, Proust évoque avec émotion « les charmantes lectures de l’enfance ». Il décrit ensuite comment, à l’âge adulte, vient la découverte de « cette amitié pure et calme qu’est la lecture ».

Dans cette longue et dense préface, il ne cite que deux titres emblématiques : l’un de l’enfance, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et l’autre de la maturité intellectuelle, Le Monde comme représentation de la volonté d’Arthur Schopenhauer.

BnF

Histoire de Geneviève de Brabant

« Au passage saccadé de son cheval, Golo, plein d’un affreux dessein, sortait de la petite forêt triangulaire qui voûtait d’un vert sombre la pente d’une colline, et s’avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Ce château était coupé selon une ligne courbe qui n’était autre que la limite d’un des ovales de verre ménagés dans le châssis qu’on glissait entre les coulisses de la lanterne. »

Dans les premières pages de Du côté de chez Swann, Proust se remémore les impressions que la lanterne magique de sa chambre d’enfant produisaient alors sur lui. C’est la légende médiévale de Geneviève de Brabant qui apparaît sur les murs de façon presque hallucinatoire.

Cette scène, pourtant décrite avec précision ne correspond à aucune des plaques retrouvées. Les réminiscences imagées de l’enfance sont souvent teintées de connaissances ou de l’imagination du romancier adulte.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Les Mille et Une Nuits

« Il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être cent, peut-être mille. […] Non pas que je prétendisse refaire, en quoi que ce fût, Les Mille et Une Nuits […] pas plus qu’aucun des livres que j’avais aimé dans ma naïveté d’enfant […]. Ce serait un livre aussi long que Les Mille et Une Nuits peut-être, mais tout autre »

Dans Le Temps retrouvé, Marcel Proust présente Les Mille et Une Nuits comme l’un des principaux modèles littéraires de La Recherche. Ces contes renvoient d’abord à l’enfance et à ses magies, au langage de la mémoire. Le livre et les images fabuleuses qu’il suscite et que l’enfant retrouve sur les « assiettes de Creil » est associé aux projections de la lanterne magique : « Dans le gris et champenois Combray, leurs vignettes s’encastraient multicolores, comme dans la noire église les vitraux aux mouvantes pierreries, comme dans le crépuscule de ma chambre les projections de la lanterne magique ».

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Lettres de Madame de Sévigné

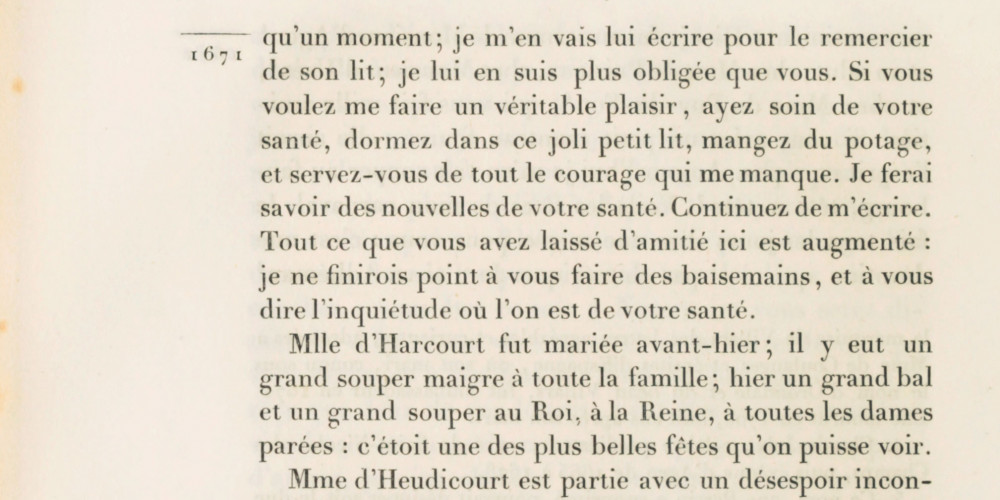

« Ce que ressentait Mme de Sévigné pour sa fille peut prétendre beaucoup plus justement ressembler à la passion que Racine a dépeinte […] que les banales relations que le jeune Sévigné avait avec ses maîtresses ».

Tels sont les mots du baron Charlus, personnage de la Recherche qui lit, aime et comprend l’épistolière. C’est en réalité sa propre conviction que Proust dessine ici. La certitude que l’amour entre une mère et son enfant peut parfois être plus fort que l’amour entre un homme et une femme.

Dans la Recherche, Mme de Sévigné est associée à la lignée des mères, la grand-mère d’abord, puis la mère. Elle est souvent évoquée ou citée pour rappeler les lois cruelles de l’amour, de la séparation et de la mort : elle revient par exemple tout au long du voyage du narrateur vers Balbec, douloureux car il l’arrache à l’affection maternelle.

Bibliothèque nationale de France

François le Champi

« De femmes voyez-vous, il n’y en a qu’une pour moi et c’est ma mère Madeleine », écrit Georges Sand dans François le Champi, récit dont le caractère incestueux frappa ses contemporains et attira sans doute Marcel Proust.

Le roman raconte comment François, enfant trouvé ou « champi », est recueilli par la meunière Madeleine Blanchet ; un amour d’abord inconscient se développe entre ces deux êtres, et ils finissent, après bien des péripéties, par s’épouser.

Ce texte est évoqué à plusieurs reprises dans la Recherche. Après la scène du baiser refusé et la crise d’angoisse du jeune Narrateur, sa mère s’installe sur son lit et passe la nuit à lui lire ce roman en censurant les passages décrivant l’inceste permis. À l’autre extrémité de la Recherche, dans Le Temps retrouvé, c’est ce même roman que le Narrateur découvre avec émotion, telle une deuxième madeleine qui fait surgir un flot de souvenirs involontaires, dans la bibliothèque du prince de Guermantes.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

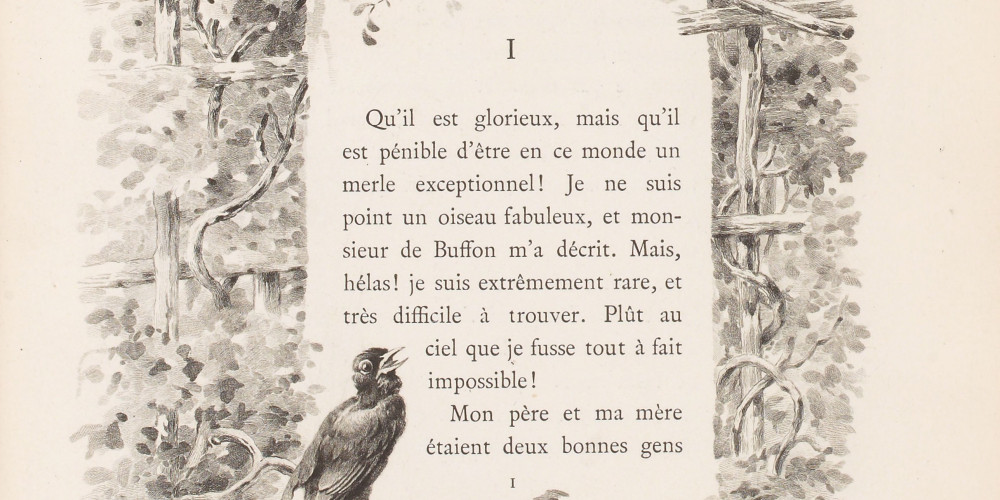

Histoire d'un merle blanc

« C’est ainsi que la lecture favorite de mon enfance a été le Merle blanc d’Alfred de Musset et que ces mots sur la rose et le scarabée ont été les litanies quotidiennes, incomprises et adorées, de ma huitième année » écrit Marcel Proust à Henry Bordeaux en 1913.

Dans des notes tardives et non datées, Marcel Proust cite également ce conte comme exemple de l’idéalisme et de la touchante naïveté des lectures d’enfance. On comprend assez bien ce qui a pu séduire le jeune Proust dans ce récit dont le thème central est l’angoisse d’abandon ressentie par un jeune merle exceptionnel, que son père maltraite et qui s’enfuit du logis, écrit ses mémoires, puis abandonne la littérature pour se réfugier à la campagne.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Le Capitaine Fracasse

« Ce livre que vous m’avez vu tout à l’heure lire au coin du feu […] ce livre, comme vos yeux en se penchant vers lui ne pourraient déchiffrer son titre à vingt ans de distance, ma mémoire, dont la vue est plus appropriée à ce genre de perceptions, va vous dire quel il était : Le Capitaine Fracasse, de Théophile Gautier. J’en aimais par-dessus tout deux ou trois phrases qui m’apparaissaient comme les plus originales et les plus belles de l’ouvrage. Je n’imaginais pas qu’un autre auteur en eût jamais écrit de comparables. »

À ce jugement radical de l’enfant se substitue plus tard le jugement plus critique mais toujours amical, de l’adulte : « Un Gautier, simple bon garçon plein de goût (cela nous amuse de penser qu’on a pu le considérer comme le représentant de la perfection dans l’art) nous plaît ainsi. Nous ne nous exagérons pas sa puissance spirituelle. »

Bibliothèque nationale de France

Racine

« Aimer passionnément Racine, ce sera simplement aimer la plus profonde, la plus tendre, la plus douloureuse, la plus sincère intuition de tant de vies charmantes et martyrisées » écrit Proust enfant dans l’une de ses compositions françaises.

Racine est l’un des écrivains que Proust a le plus fidèlement aimé, après l’avoir lu et entendu fréquemment citer par sa mère dès l’enfance. Aussi est-il très lié dans la Recherche au personnage de la mère, et plus généralement aux femmes aimées, ainsi qu’à toutes les souffrances qu’engendre la passion.

Le personnage d’Esther est particulièrement associé à la mère, notamment dans le jeu pervers dans lequel elle est Esther et lui son roi tyrannique, Assuérus. Il décrit également sa mère chantant les Chœurs d’Esther de Reynaldo Hahn : « Et les belles lignes de son visage juif, tout empreint de douceur chrétienne et de résignation janséniste, en faisaient Esther elle-même. »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France / Christine Genin