Mémoires d’outre-tombe

Bibliothèque nationale de France

Chateaubriand aux ruines de Carthage

Bibliothèque nationale de France

Émergence d’un projet

Romancier avant d’être mémorialiste, Chateaubriand n’avait pas initialement prévu de se mettre en scène au cœur d’un récit autobiographique. Son ambition première avait été de raconter ses voyages. Lors de sa mission diplomatique à Rome en compagnie du cardinal Fesch en 1803, il avait déjà esquissé le projet d’écrire un récit de ses années d’émigration et de son voyage aux États-Unis. Quelques feuillets furent confiés au comte Molé à son départ pour Jérusalem en 1806. À son retour, Chateaubriand s’attacha à coucher sur le papier le récit de son voyage, avant de s’adonner tout entier à la rédaction des Martyrs.

Portrait de Juliette Récamier au voile

Après l’épisode de la Terreur (1793-1794), le Directoire (1795-1799) est marqué par un esprit de légèreté et de divertissement. C’est à cette époque qu’apparaissent les premiers salons. Les femmes jouent un rôle primordial dans ce renouveau de la vie mondaine en réunissant chez elles écrivains, peintres, philosophes…

Juliette Bernard épouse, à 15 ans, Jacques Récamier, grand banquier, qui est vraisemblablement son père. D’une beauté incomparable et d’une grande élégance, elle a l’aura d’une égérie. David (1800) et Gérard (1805) peignent son portrait, tandis que le Journal des dames et modes (fondé en 1797) commente ses tenues. Juliette Récamier est également connue pour son esprit et son art de la conversation. Elle ouvre son premier salon en 1797 dans le faste de son hôtel particulier de la rue du Mont Blanc qui contribue à sa réputation : on y croise les frères Montmorency, Lucien Bonaparte, Moreau, Bernadotte mais aussi Madame de Staël, figure clé de l’opposition au régime de Napoléon, qui fait partie de ses plus proches amies. Considéré comme l’un des foyers de cette opposition, le salon de Juliette Récamier est fermé en 1803 sur ordre du gouvernement. Juliette Récamier se déplace alors en Suisse et en Italie. Elle ne reviendra à Paris qu’en 1814 où elle retrouve ses anciens amis. Son salon devient l’un des plus importants d’Europe et prend une orientation de plus en plus littéraire. Chateaubriand en est l’un des piliers à partir de 1817. S’y côtoient Lamartine, Stendhal, Eugène Delacroix, Balzac… Les divers revers de fortune du mari de Juliette Récamier ne l’empêchent pas de rayonner. Pendant près de 50 ans, elle réussit à rassembler autour d’elle les esprits les plus brillants. Elle meurt à 71 ans le 11 mai 1849, frappée par l’épidémie de choléra.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Durant son ambassade à Londres en 1822, Chateaubriand s’attela plus sérieusement à la rédaction de la première partie de ses mémoires, consacrée à sa jeunesse jusqu’à la fin de la Révolution. Il interrompit à nouveau son travail vers 1826, après l’avoir fait relire à Mme Récamier.

Histoire d’un siècle

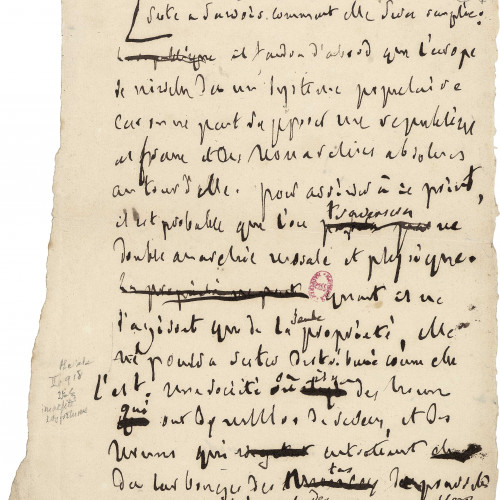

La révolution de 1830 changea d’un coup la vie de Chateaubriand. En se rendant compte que la chute de la monarchie, dont il avait été malgré tout un des fidèles serviteurs, le faisait basculer dans le passé et que ses œuvres commençaient à se démoder, Chateaubriand renonça à écrire des romans et à se faire historien, ce qui donna à son projet autobiographique un second souffle. Il n’ambitionna plus seulement d’écrire l’histoire de sa vie, mais aussi la biographie de tout son siècle. Ce faisant, son écriture changea d’échelle. Plus que sa jeunesse aventureuse et sa brève carrière diplomatique et politique, Chateaubriand voulut inscrire son rôle dans son époque, celle des guerres et des révolutions.

Joute de tous les Prétendants au grand Prix du mât de Cocagne

Les monarques et empereurs partisans de l’Ancien Régime (Louis XVIII, Wellington, Frédéric-Guillaume III de Prusse, Alexandre Ier de Russie, François II d’Autriche) s’opposent à Napoléon Ier. Leurs armées forment la coalition, qui parvient à gagner Paris le 31 mars 1814. Cette entrée dans la capitale marque le début de la première Restauration et du règne de Louis XVIII, règne interrompu par les Cents-Jours, c’est-à-dire le retour de Napoléon au pouvoir (20 mars-22 juin 1815).

Cette caricature croque les alliés de la coalition grimpant au mât de cocagne, jeu de force et d’adresse ancestral très prisé dans les foires populaires de l’époque.

Dans ses Mémoires, Chateaubriand présente l’entrée de la coalition d’une manière contrastée. Certes, il est monarchiste et critique les campagnes militaires de Napoléon, mais il est saisi par le défilé des armées étrangères dans Paris.

« L’armée des alliés entra dans Paris le 31 mars 1814, à midi, à dix jours seulement de l’anniversaire de la mort du duc d’Enghien, 21 mars 1804. Était-ce la peine à Bonaparte d’avoir commis une action de si longue mémoire, pour un règne qui devait durer si peu ? L’empereur de Russie et le roi de Prusse étaient à la tête de leurs troupes. Je les vis défiler sur les boulevards. Stupéfait et anéanti au dedans de moi, comme si l’on m’arrachait mon nom de Français pour y substituer le numéro par lequel je devais désormais être connu dans les mines de la Sibérie, je sentais en même temps mon exaspération s’accroître contre l’homme dont la gloire nous avait réduits à cette honte. Toutefois cette première invasion des alliés est demeurée sans exemple dans les annales du monde : l’ordre, la paix et la modération régnèrent partout ; les boutiques se rouvrirent ; des soldats russes de la garde, hauts de six pieds, étaient pilotés à travers les rues par de petits polissons français qui se moquaient d’eux, comme des pantins et des masques du carnaval. Les vaincus pouvaient être pris pour les vainqueurs ; ceux-ci, tremblant de leurs succès, avaient l’air d’en demander excuse. La garde nationale occupait seule l’intérieur de Paris, à l’exception des hôtels où logeaient les rois et les princes étrangers. Le 31 mars 1814, des armées innombrables occupaient la France ; quelques mois après, toutes ces troupes repassèrent nos frontières, sans tirer un coup de fusil, sans verser une goutte de sang, depuis la rentrée des Bourbons. » (Mémoires d’outre-tombe, 3e partie, livre III)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La révolution de 1830 et l’exil de la famille royale le dégoûtèrent profondément, et sa défense des droits du jeune « Henri V » constitue le gros de la dernière partie des Mémoires. Avec les chapitres de ses deux visites aux Bourbons exilés à Prague en 1833, l’écrivain peint la fin de la monarchie française, avant d’admettre que le monde hérité de la Révolution et celui légué par l’Ancien Régime sont tous les deux irréconciliables.

Premières publications

En l’état, les Mémoires d’outre-tombe étaient achevés dès 1834, et Chateaubriand put même en publier quelques extraits dans la Revue des Deux Mondes. Toutefois, la signature d’un contrat d’édition avec le libraire Delloye lui garantit une confortable rente viagère en échange d’une publication immédiatement après sa mort, au lieu des cinquante années de délai initialement envisagées par l’écrivain. Il se remit donc à écrire plusieurs chapitres, notamment ceux consacrés à la période du Consulat et de l’Empire, ainsi qu’un long portrait de Mme Récamier, conçu sous la forme d’un hommage posthume. La conclusion fut achevée le 16 novembre 1841, après un an de travail. Il remit son manuscrit sur le métier en 1844 et 1845, après la décision de l’éditeur Émile de Girardin de le publier en feuilleton dans le journal La Presse, ce qui le força à retrancher ou à réécrire certains passages critiquant trop violemment le régime de Louis-Philippe ou des personnages publics encore vivants.

Un monument littéraire, politique et biographique

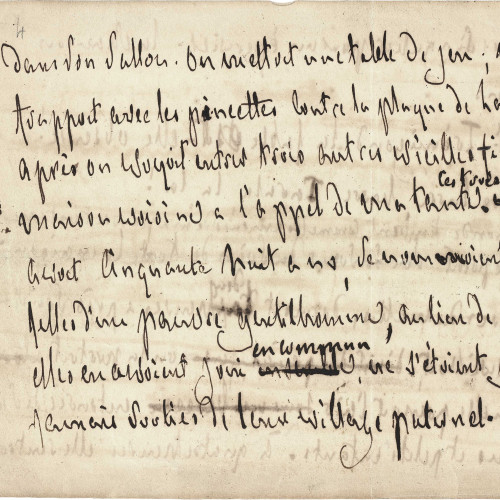

Feuillet sauvé du feu

Pilorge avait reçu la consigne de faire disparaître tous les brouillons ou versions intermédiaires, désormais inutiles. Mais ces « rogatons » faisaient la fierté de Hyacinthe, témoignant de sa collaboration avec l’un des plus grands écrivains français. Aussi ne voulut-il pas se séparer de ces « papiers » (près de six cents feuillets) condamnés au feu. Sans rien dire à personne, il les réserva, puis les emporta avec lui lorsqu’il fut congédié, au mois de juillet 1843, pour des raisons obscures, mais indépendantes de ce « larcin » que Chateaubriand semble avoir toujours ignoré. Ils dormaient oubliés dans un placard lorsqu’ils furent retrouvés par hasard dans une villa suisse, en 1938. Dispersés sur le marché des autographes au cours des années soixante, la plus grande partie de ce qu’on appelle aujourd’hui le « manuscrit de Genève » est retournée à la clandestinité dans des collections particulières et quelques institutions comme la fondation Bodmer.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le livre XLV, qui sert de conclusion, est un panorama historique embrassant du regard toutes les évolutions politiques et sociales de l’Europe depuis le choc fondateur de la Révolution de 1789 jusqu’à l’aube du monde moderne. Chateaubriand y revient sur le déclin des monarchies et des sociétés anciennes, sur le progrès néfaste de l’individualisme, tout en réaffirmant sa profonde foi dans la chrétienté.

Cette œuvre immense, tenant à la foi de l’autobiographie, du roman, du récit de voyage, de la profession de foi et du pamphlet politique, tient tout entière dans une seule longue phrase, la toute dernière de l’œuvre : « En traçant ces derniers mots, ce 16 novembre 1841, ma fenêtre qui donne à l’ouest sur les jardins des Missions étrangères, est ouverte : il est six heures du matin ; j’aperçois la lune pâle et élargie ; elle s’abaisse sur la flèche des Invalides à peine révélée par le premier rayon doré de l’Orient : on dirait que l’ancien monde finit, et que le nouveau commence. Je vois les reflets d’une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. Il ne me reste qu’à m’asseoir au bord de ma fosse ; après quoi je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l’éternité. »

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017).

Lien permanent

ark:/12148/mm1mbxtx6rcpw