De la littérature

Bibliothèque nationale de France

De la Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales

Cet essai de Germaine de Staël est considéré comme l’un des jalons de l’approche sociologique de la littérature : l’auteur propose d’envisager la création littéraire à la lumière du milieu socio-historique dans lequel elle s’inscrit. L’ouvrage compare les littératures des pays du Nord et celles des pays du Sud, montrant à quel point les lettres varient en fonction des institutions, des mœurs et même du climat dans lesquels elles se développent. Mais l’ouvrage n’a pas pour seule vocation d’analyser l’état et les singularités des différentes littératures : il comporte à la fois une dimension éthique et prospective et tend à définir une nouvelle responsabilité de l’écrivain après la Révolution. En effet, selon l’auteur, prendre acte de la relativité des productions littéraires d’un lieu et d’une époque conduit à affirmer l’idée que la littérature participe à l’évolution du corps social et qu’elle détient donc un important pouvoir d’action sur le monde.

Bibliothèque nationale de France

Panorama sociologique des littératures

Avant l’essai de Mme de Staël, on considérait généralement que les belles-lettres formaient un système de règles cohérent, universalisable et dicté par une exigence esthétique. De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales fait, dès son titre, éclater ce cadre : il s’agit de mettre au jour l’interaction entre la littérature et le champ social, en montrant dans un premier temps que les œuvres sont profondément influencées par les mœurs et les lois d’un pays. L’auteur dresse ainsi un vaste panorama historique des littératures, qui va de l’Antiquité à la Révolution française et permet de mettre en relief le caractère national des littératures et des cultures.

Je me suis proposé d’examiner quelle est l’influence de la religion, des mœurs et des lois sur la littérature, et quelle est l’influence de la littérature sur la religion, les mœurs et les lois.

Germaine de Staël tente ainsi d’expliquer les caractéristiques littéraires des œuvres au miroir de leur contexte politique et culturel d’apparition : si on trouve chez Shakespeare un mélange du grotesque et du sublime et si le dramaturge anglais accorde autant d’attention aux malheurs des grands qu’à ceux des hommes du commun, c’est en raison, selon l’auteur, du développement précoce de la démocratie en Angleterre. En revanche, le goût pour la spéculation qui distingue la pensée et les lettres germaniques tiendrait à la faiblesse de la structure politique et étatique de cette Allemagne qui n’est pas encore à l’époque une nation unifiée.

Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Du progrès dans les lettres

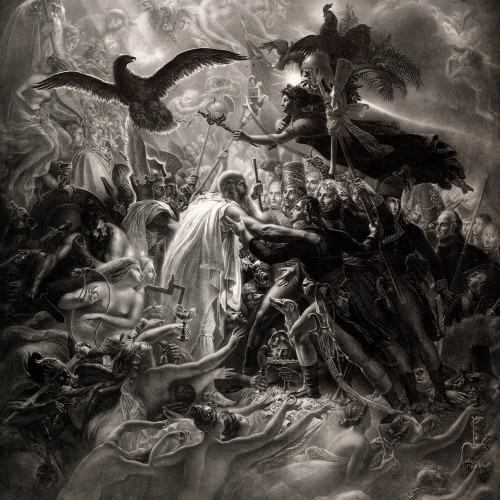

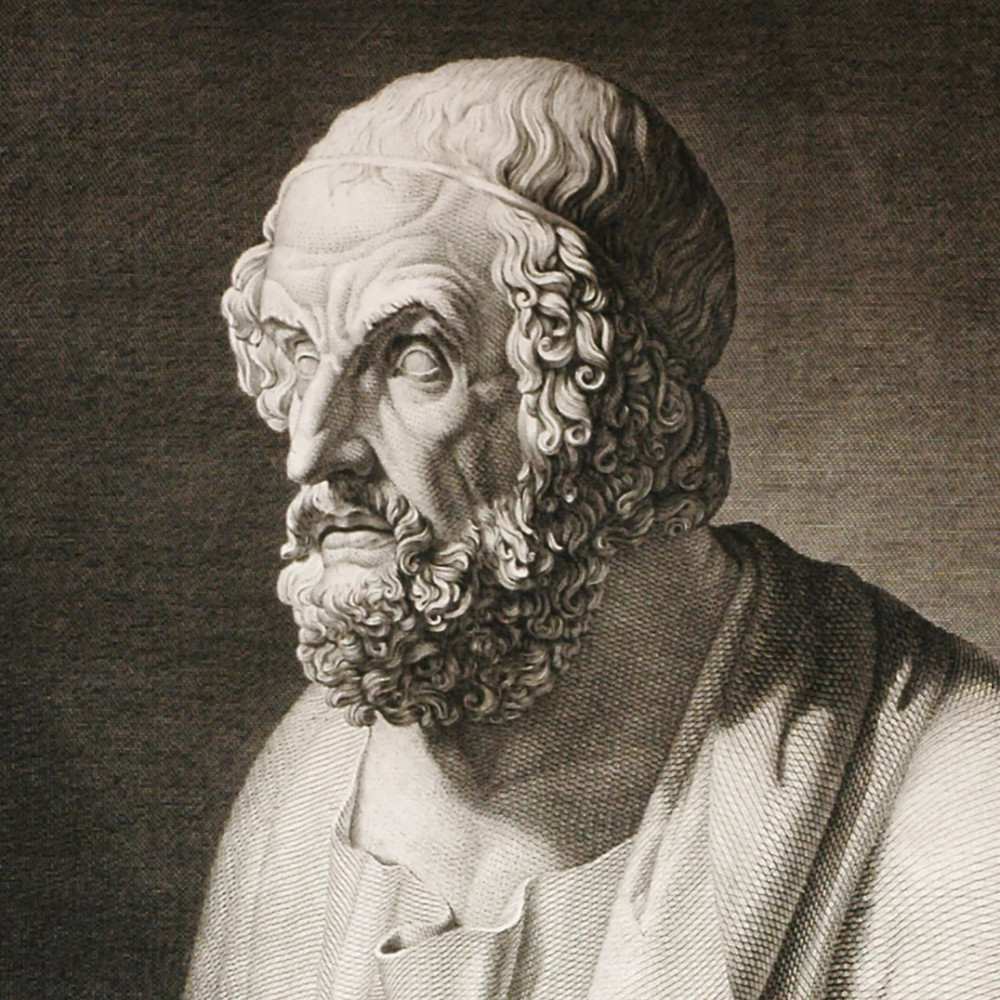

Au sein de ce panorama émerge une opposition qui devient fondamentale au début du 19e siècle, celle qui distingue fortement les littératures du Nord et les littératures du Sud : il s’agit en premier lieu, on l’a dit, de prouver la relativité de la création littéraire, appelée à varier en fonction de son contexte d’origine. Mais cette opposition permet aussi d’affirmer que, contrairement à ce que supposait le système clos des belles-lettres, la littérature est en constant progrès. Les Anciens ne constituent plus un modèle indépassable qu’il s’agit d’imiter et d’émuler : les modèles étrangers contribuent à s’émanciper de leur influence, puisque le barde Ossian est appelé à remplacer Homère et les littératures du Nord à régénérer celles du Sud. L’affirmation de la relativité des littératures en fonction de leur espace culturel d’appartenance débouche donc sur l’idée d’une perfectibilité et d’une évolution permanente des lettres.

Ossian recevant dans l’Élysée les héros français

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Buste d’Homère

Le Poète est représenté les yeux morts, comme absorbé dans sa contemplation. Les Vies d’Homère rapportent plusieurs raisons de cette cécité. L’une dit que le Poète aurait été aveuglé par Hélène en châtiment du rôle qu’il lui fait jouer, l’autre que c’est pour avoir voulu voir Achille au combat : l’éclat aveuglant de ses armes lui aurait retiré la vue… Selon le Pseudo-Hérodote, une maladie lui fait perdre la vue.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le rôle social de l’écrivain

Ce qui doit être l’objet, dans une république, des traits de la moquerie, ce sont les vices de l’âme qui nuisent au bien général.

Or, dans ce contexte, les écrivains sont amenés à assumer une fonction critique dans le corps social : pour Germaine de Staël, la littérature doit profiter de cette porosité avec l’espace social en se faisant républicaine et en participant directement à la constitution de nouveaux rapports sociaux. Une telle conception transgresse les frontières traditionnelles entre sphère esthétique et monde réel, mais aussi celles entre les genres déjà ébranlés tout au long du siècle philosophique. La littérature communique ici plus intimement encore avec la philosophie et l’éloquence ; elle côtoie en permanence les sphères de la réflexion morale et même de la science. La littérature, nouvellement définie, s'éloigne dès lors de ce qui faisait la spécificité des belles-lettres, puisqu’elle ne relève plus du seul divertissement pour se faire littérature de pensée et de combat, encore dans l’esprit des secondes Lumières.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017).

Lien permanent

ark:/12148/mm5cgcg7s3s16