Trois Contes

Bibliothèque nationale de France

Saint Julien à cheval chassant le cerf et sonnant du cor

Le Speculum historiale de Vincent de Beauvais a été traduit par Jean de Vignay à la demande de la reine Jeanne de Bourgogne, vers 1332-1333. Ce volume est le second d'une série de quatre dont seuls les deux premiers ont été conservés. Ils étaient destinés au fils de Jeanne, Jean, futur roi Jean II le Bon. Le premier, aujourd'hui à Leyde, University library, Ms. Voss. GGF3A, porte l'ex-libris autographe effacé de Jean, duc de Normandie et de Guyenne.

Bibliothèque nationale de France

Ces contes sont trois chefs-d’œuvre absolus et parfaits.

La genèse

Été 1875, Flaubert vient de subir plusieurs échecs littéraires et connaît de graves ennuis financiers pour avoir voulu sauver sa nièce Caroline de la faillite : « le cerveau broyé », il abandonne Bouvard et Pécuchet dont il n’a écrit que deux chapitres et, « plus paresseux qu’un vieux singe et triste comme un cercueil », il va passer deux mois à Concarneau « sans papier, ni plumes ». Il commence les Trois Contes, titre qui renvoie à ceux de Voltaire, qu’il relit alors. Malgré ses résolutions de « repos absolu », il reprend en effet, dès la première semaine de son séjour, un projet vieux de 20 ans, La Légende de saint Julien l’Hospitalier. Les derniers mots du conte font allusion à « un vitrail d’église dans mon pays » : appartenant à la cathédrale de Rouen et à l’enfance de l’écrivain, il figure dans un passage supprimé de Madame Bovary et Flaubert aurait souhaité que son éditeur en publie une reproduction dessinée par un de ses professeurs, Hyacinthe Langlois. Les premières ébauches datent de janvier 1844 et sont reprises en mai 1856 en vue d’une publication avec la Tentation de saint Antoine.

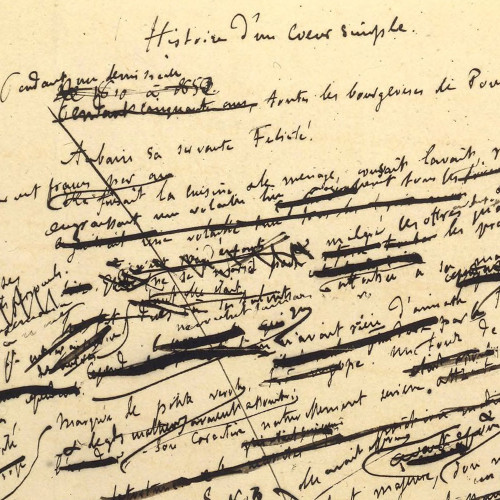

Brouillon du début du chapitre I

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La Légende de saint Julien l’Hospitalier

Avec ses ratures et ses continuelles reprises, la page manuscrite de Flaubert exprime toute la difficulté de la création littéraire pour un auteur en quête de perfection.

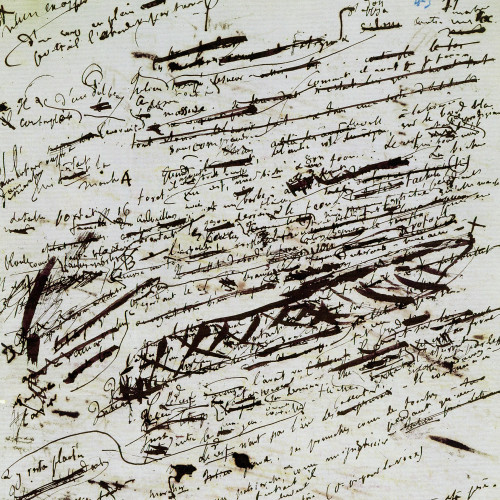

Saturation de l’espace graphique, accumulation des ratures et des additions marginales, stratifications des corrections interlinéaires, dispersion des signes de renvoi et dislocation des séquences d’écriture, chaos de la mise en page autographe, traitement presque pictural des tracés qui s’étoilent sur le papier et des taches d’encre qui oblitèrent violemment les suppressions… : le feuillet 429 de La Légende de saint Julien l’Hospitalier de Flaubert donne une image explicite des intensités qui se jouent sur une même page de brouillon. Ici, Flaubert avait à traiter un moment clé du récit : le carnage de centaines d’animaux et la prophétie d’un grand cerf qui va annoncer au jeune héros qu’en punition de sa cruauté il égorgerait un jour ses parents.

Gustave Flaubert, La Légende de saint Julien l’Hospitalier.

>Texte intégral dans Gallica

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La Légende de saint Julien l’Hospitalier

« Maudit ! maudit ! maudit ! Un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère ! »

Saint Julien ayant tué ses parents

Bordure ornée d’un médaillon (Julien faisant traverser le Christ).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

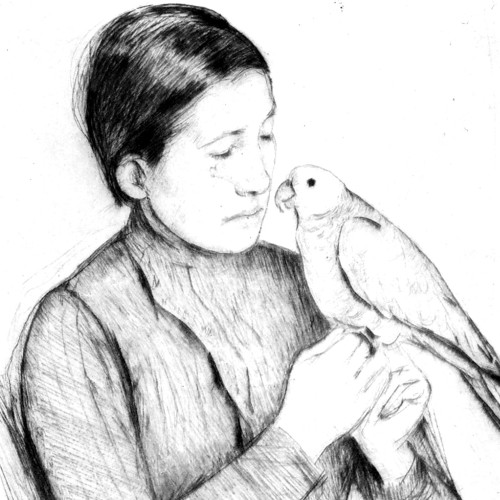

Un cœur simple

Bibliothèque nationale de France

Après leur départ et la mort de son neveu, Félicité reste seule et désemparée, mais l’arrivée dans la maison du perroquet Loulou illumine sa vieillesse : elle lui voue une véritable passion, presque un culte, après l’avoir fait empailler. La cellule initiale de ce conte remonte à 1850 et à la vieille fille du « roman flamand » devenu Madame Bovary. Il est aussi nourri par les notes prises pour Bouvard et Pécuchet, ainsi que par des souvenirs d'enfance : Félicité a pour modèle Mademoiselle Julie, la servante qui éleva Flaubert et resta à son service durant plus de 50 ans jusqu'à sa mort. L'écriture, qui s'avère moins simple que prévu, s'étale de février 1876 à août 1876.

Hérodias

Salomé avec la tête de Jean le Baptiste

© Metropolitan Museum of Art, Domaine public

© Metropolitan Museum of Art, Domaine public

Flaubert réutilise sa documentation pour Salammbô et la Tentation, ainsi que des notes prises pendant le voyage en Orient, qu’il complète néanmoins par de multiples lectures. La rédaction dure trois mois, de fin octobre 1876 au 28 janvier 1877. La publication du volume, le 24 avril 1877, est assez bien accueillie par la critique, mais ce succès est fondé sur un contresens : le thème commun de la sainteté, choisi pour ses ambiguïtés, est salué par la critique bien-pensante comme un signe d’assagissement après trop d’œuvres incompréhensibles ou immorales.

Trois contes disparates ?

Les Trois Contes, où Flaubert reprend des projets parfois vieux de 30 ans, sont sa dernière production romanesque achevée. Elle semble composée de trois récits très différents, mais qui composent sans aucun doute une œuvre unique : « Le quatrième conte de Gustave Flaubert, c’est celui que rêvent les trois autres », écrit Jean Bellemin-Noël (1990). Les structures et les thèmes essentiels des trois contes semblent a priori très différents : structures en 5, 2 et 3 chapitres, époques (19e siècle, Moyen Âge, Antiquité) et lieux (Normandie, Europe, Moyen-Orient) très éloignés, durées (50 ans, une vie, 24 heures) et genres (récit réaliste, légende, récit biblique presque théâtral) très divers.

Étonnamment variés, car ils parcourent tout le cercle des âges, ces Trois Contes [...] ne sont pas cependant des contes détachés.

Le recueil semble reprendre l’univers de Flaubert et ses thèmes de prédilection en miniature : chacun des trois contes se rapproche d'une des œuvres antérieures de son auteur, Un cœur simple de Madame Bovary, Saint Julien de La Tentation, et Hérodias de Salammbô. L'ordre choisi est aussi très intéressant : au fur et à mesure que l’on avance dans l’œuvre, on s'éloigne dans le temps, du triste monde moderne vers l’Antiquité. Mais seul Saint Julien a été conçu au départ comme une œuvre autonome, Flaubert élabore ensuite consciemment un recueil ternaire, qui compte des parallélismes volontaires et significatifs.

L’unité du recueil

L’unité profonde du recueil est d’abord thématique : les trois contes évoquent des univers impitoyables et cruels, des sociétés brutales et insensibles, des héros marqués par la « bestialité ». Le surnaturel y est très présent, un surnaturel complexe, mélange de fatalité antique, de conte de fées et de légende romantique. On a pu souligner aussi l’unité dans les couleurs, un camaïeu de blanc. Le fil directeur à travers les âges est, surtout, le thème de la sainteté et de la religion : les trois héros sont à leur manière des saints, parfois de manière quelque peu paradoxale, et leurs trois histoires sont marquées par le dénuement et une apothéose finale. On a même pu voir dans le recueil une parodie de la sainte trinité : Saint Julien s'attache à la figure des parents, et en particulier du père ; Hérodias insiste sur l’image du fils ; et Loulou est comparé au Saint-Esprit. Il ne faut pas sous-estimer la dimension symbolique de cette œuvre, qui est tenue aujourd'hui pour l'une des plus complexes de Flaubert.

À l’église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit, et observa qu’il avait quelque chose du perroquet.

Mais c’est surtout la puissance d'évocation de l’écriture flaubertienne qui rassemble les trois récits, qui sont tous trois des exercices de style virtuoses. L'absolue perfection de la prose, la transparence des architectures syntaxiques, la profondeur de l’émotion libérée par ce récit tranquille d’une pauvre vie sans histoire font du portrait psychologique d’Un cœur simple l’une des plus belles illustrations littéraires de la langue française. La plasticité visuelle des évocations, la fragmentation des éléments narratifs et la violence des ellipses font de la Légende le double littéraire d’un vitrail médiéval virtuose. L’atmosphère effervescente, cruelle et énigmatique d’Hérodias, contemporaine des toiles de Gustave Moreau sur le même sujet, réinvente l’un des mythes de la femme fatale. Flaubert fait preuve d’une étonnante maîtrise des temporalités, des rythmes et de la phrase, avec notamment une alternance très étudiée entre des phrases longues et des phrases courtes. Dans une langue d’une extrême limpidité, maîtrisée et précise, surgissent des images fortes et des métaphores inattendues.

Provenance

Cet article provient du site Les Essentiels de la littérature (2017).

Lien permanent

ark:/12148/mmc2wh8c91qp6