-

Album

AlbumPeinture et calligraphie, un même pinceau

-

Article

ArticlePeinture et calligraphie

-

Article

ArticleEsquisses de peintres

-

Article

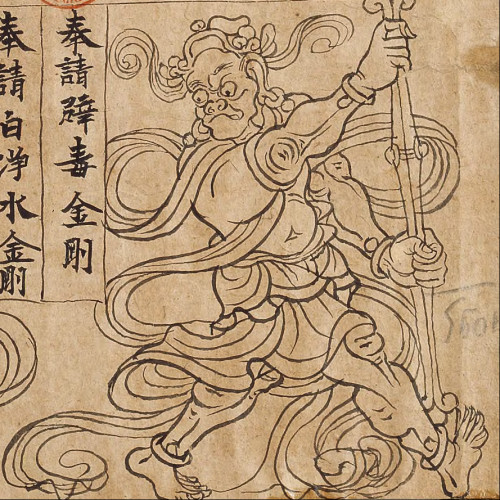

ArticleIllustrer pour orner, expliquer, convaincre

-

Article

ArticleDes peintures qui se déroulent et s’enroulent

-

Article

ArticleArt et politique sous les Qing

-

Article

ArticlePaysages et jardins dans la peinture chinoise

-

Album

AlbumTableaux du labourage et du tissage

-

Article

ArticleLes rapports entre texte et image dans la peinture chinoise

-

Anthologie

AnthologieL’Espace du rêve

Paysages et jardins dans la peinture chinoise

Bibliothèque nationale de France

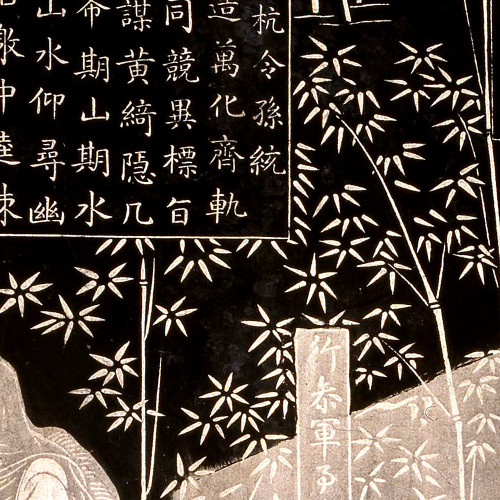

Vues remarquables du mont Wu

Le recueil fait la part équitable aux trois arts, indissociables aux yeux des lettrés que sont la calligraphie, la peinture et la poésie. La postface confirme la complémentarité voulue entre l’illustration et le texte en soulignant que, lorsque les mots se révèlent incapables de transmettre le sens, c’est l’image qui prend le relais et que, inversement, lorsque l’image n’est plus suffisamment explicite, c’est le texte qui lui vient en aide.

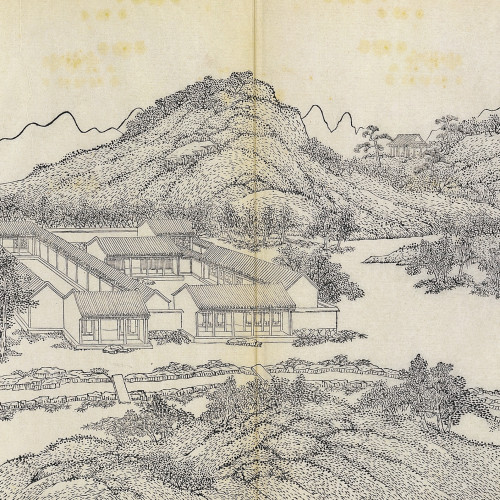

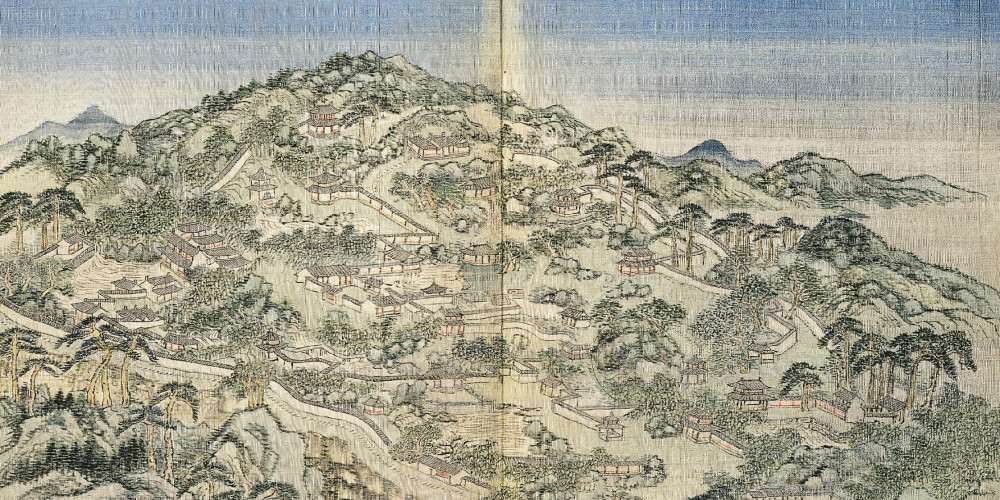

Les lieux enchanteurs de Hangzhou ayant tous fait l’objet de compositions élogieuses, à l’exception du mont Wu, il vint à l’idée de quelques amis de réunir des poésies et des peintures faisant l’éloge des dix plus belles vues du site. Le recueil s’ouvre par 2 planches finement imprimées, aux coloris très frais, à une échelle plus réduite que le reste, présentant la vue générale du site à la manière de certaines monographies locales qui détaillent ensuite chaque partie. Cette ouverture situe d’emblée l’ouvrage dans le genre nouveau des albums topographiques, destinés sinon à servir de guide, du moins à permettre de visualiser les lieux remarquables. Près de 30 noms imprimés en caractères minuscules sont accolés aux différents pavillons, temples et portails d’accès.

La montagne, en fait une colline, montre une nature totalement domptée, subjuguée, ni sauvage ni écrasante, mais couverte d’éléments architecturaux et pleine de visiteurs. L’emprise de l’homme est rendue encore plus évidente par la figuration de personnages qui s’imposent à cette nature à échelle humaine par leur taille et leur présence. Nul sentier escarpé ne s’y trouve, mais des escaliers commodément aménagés parcourent cet espace confiné, construit, ordonné, aux antipodes de ces paysages brumeux où l’on distingue au loin la frêle silhouette d’un lettré solitaire.

Les vues présentent dix étapes de promenade. Les illustrations de l’album restituent l’atmosphère particulière des sites naturels qui, à la périphérie des villes, servaient de lieu de rencontre et de promenade aux citadins. De nombreux lettrés aux allures raffinées suivis de leur domestique ou en groupes viennent s’y délasser et trouver un peu de fraîcheur. Outre que l’on peut y jouir d’un panorama exceptionnel sur la rivière depuis une haute terrasse, l’endroit est propice aux activités de loisir, conversations entre amis, jeux d’échec, collations légères. On gravit sans hâte, en s’éventant, des séries d’escaliers qui mènent à des enclos ; leur porte franchie, le visiteur passe devant quantité de pavillons. Le lieu n’est pas exempt de spiritualité et l’ascension n’est pas seulement d’ordre physique mais aussi religieux. En effet, c’est sur cette colline qu’était érigé le temple des dieux de la ville de Hangzhou, le Chenghuangmiao. Une procession s’y rend justement pour une cérémonie destinée à implorer la pluie en cette période de sécheresse. D’autres temples sont dédiés aux divinités de l’eau ou de la littérature.

La technique d’impression polychrome par succession de planches, dites des « planches en série », atteint, avec cette publication en six couleurs, un sommet de son art. Elles reproduisent dans différentes teintes les traits propres à la peinture : aplats de couleurs, traits continus ou pointillés. La dominante bleu indigo clair, utilisée pour le cadre et les rochers, est réchauffée par des touches restées très vives de rouge orangé, de brun, d’ocre et de noir qui donnent un aspect à la fois vif et doux. La finesse d’exécution est remarquable, la netteté et le soin exceptionnels.

Bibliothèque nationale de France

Édition impériale des Trente-six vues et des poésies du Hameau de montagne pour fuir la chaleur

La comparaison entre les palais édifiés respectivement par les deux plus grands monarques de la terre, d’un côté, Louis XIV et, à l’autre extrémité, Kangxi, qui s’investirent personnellement dans des projets architecturaux servant de manifestes à leur gloire, présente de troublantes similitudes. Tout comme Versailles, qui de modeste relais de chasse situé sur un territoire marécageux devint un fastueux domaine royal, Jehol n’était que l’une des nombreuses stations temporaires qui accueillait Kangxi lors des chasses impériales menées à grande échelle sur les territoires nordiques de Mongolie. Tout comme à Versailles, la priorité fut donnée aux jardins. La comparaison ne s’arrête pas là puisque, dans les deux cas, des gravures, des peintures et des publications furent réalisées, mettant en valeur les plus beaux points de vue. Ainsi le labyrinthe de Versailles fut-il connu par un ouvrage pourvu d’une description littéraire de Charles Perrault, l’inspirateur de ce projet auprès du roi, agrémentée de 41 estampes gravées à l’eau-forte et au burin par Sébastien Le Clerc et, tout comme dans les albums chinois, des vers furent placés en regard, en l’occurrence ceux d’Isaac de Bensérade. L’Imprimerie royale en assura la publication en 1677. Le roi détenait un exemplaire mis en couleur par Jacques Bailly (1629-1679) tout comme les empereurs chinois possédaient des versions colorées pour leur propre usage. En 1704, Louis XIV rédigea un petit opuscule sur la Manière de montrer les jardins de Versailles, traçant un circuit en 25 étapes propices à faire une halte pour admirer le paysage qui n’est pas sans rappeler le livre exposé ici. En effet, l’empereur Kangxi ayant choisi de montrer les 36 plus belles vues de sa villa impériale, en commanda l’illustration qu’il accompagna de ses poèmes. Plutôt que de déployer le paysage en un long rouleau dans lequel l’œil se promène et se perd, il proposa de le fragmenter de manière à imposer son propre regard et sa propre lecture, tout comme le monarque français.Le palais d’un Fils du Ciel, tout comme celui du Roi-Soleil, était lourdement chargé de symbolique. Toutefois, l’architecture chinoise est à l’inverse du modèle versaillais, puisqu’elle ne dispose pas un bâtiment unique dans un écrin de verdure mais plusieurs dizaines de villas dispersées au milieu d’un parc paysager savamment orchestré.

Kangxi choisit l’une des dix-neuf stations établies sur la route qui menait de Pékin aux vastes steppes où se déroulaient les grandes chasses et les exercices militaires et rituels traditionnels des Mandchous pour y édifier, à partir de 1703, un véritable palais temporaire, dans la région de Chengde. C’est depuis ce « Hameau de montagne pour fuir la chaleur » où ils étaient plus proches de la nature, loin de l’atmosphère étouffante et du faste pesant des cérémonies de Pékin, que les empereurs dirigeaient le pays plusieurs mois par an ; sous ses dehors de résidence paisible, que montrent ces illustrations, ce lieu servait de véritable centre politique relié à tout l’Empire, les nouvelles y arrivant quotidiennement de Pékin.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’art du jardin, qui crée un espace artificiel imitant savamment la nature et s’harmonisant avec elle, est l’un des thèmes particuliers exploités par ce genre. Indissociable de l’architecture, le jardin de lettré alterne pavillons et jardins.

La référence à Wang Wei

Il n’est pas d’histoire de l’art du paysage qui ne salue en Wang Wei (699-759 ou 701-761) un des pionniers du genre et une référence incontestée. L’évocation de son seul nom, aussi important pour la peinture que celui de Wang Xizhi pour la calligraphie, a toujours suscité chez les lettrés une admiration sans limite. Les deux Wang ont fait l’objet d’une vénération plus que millénaire, quasi religieuse, empreinte de mysticisme. La présence récurrente de ce personnage historique au fil des siècles comme modèle le situe au niveau de la légende. Adulé, classé parmi les génies, Wang Wei fut un artiste complet, poète, musicien, et peintre – tout en menant une carrière officielle –, à une époque très brillante, où se signalèrent d’autres grands peintres tels que Wu Daozi et Li Sixun, ou le poète Li Bo (701-762), son exact contemporain.

Le Jardin de Wang Wei

« Départ infini des oiseaux, / Montagnes couleur de l’automne... / Promenade à la Crête Fleurie / Quand finira ma mélancolie ? »

« Assis seul à l’écart au milieu des bambous, / Je joue de la cithare et chante à pleine voix ; / Dans la forêt profonde, où les hommes m’oublient, / Seul un rayon de lune est venu m’éclairer »

« Au bout des branches, fleurs de magnolias, / Dans la montagne ouvrent leurs rouges corolles ; / – Un logis, près du torrent, calme et vide – / Pêle-mêle, les unes éclosent, d’autres tombent. »

Tels sont quelques quatrains célèbres, teintés de bouddhisme, laissés par Wang Wei (699-759 ou 701-761) pour décrire le domaine où il avait élu résidence au pied des monts Zhongnan. Ce talentueux peintre, poète et musicien qui connut précocement la célébrité incarne un mélange harmonieux de lettré confucéen et de bouddhiste pratiquant, à une époque où cette religion était très florissante. Sa carrière de haut fonctionnaire à la cour fut interrompue brutalement après la rébellion d’An Lushan, lorsqu’il fut accusé de trahison au retour d’exil de l’empereur. Il vécut solitaire de nombreuses années, à l’écart du monde, au bord d’une rivière, dans une propriété qu’il s’était fait construire entre 744 et 747. Dès lors, sa villa devint le sujet de rêverie et le modèle - pictural et architectural – de générations de lettrés. C’est dans cette retraite champêtre, source de son inspiration créatrice, qu’il habita en ermite, méditant, lisant, peignant, composant et chantant ou recevant quelques amis.

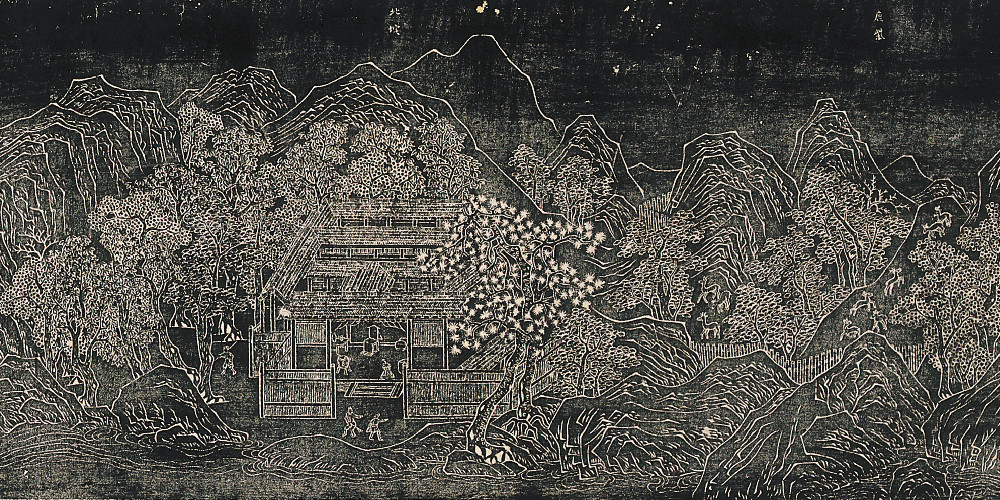

L’aspect de ce domaine devenu un véritable mythe fut connu par trois gravures.

La présente illustration provient de la regravure par Bu Shi. La copie par Guo Shiyuan fut réalisée à partir, non de l’original de Wang Wei, mais de la peinture de Guo Zhongshu du 10e siècle, cette succession de reproductions ne pouvant certainement plus en restituer toute la saveur originelle. L’estampage n’est par conséquent qu’une imitation plus ou moins exacte d’une peinture du 8e siècle considérée comme le premier paysage panoramique en rouleau. La beauté du site est vue à travers les yeux d’un poète et, bien qu’il ne s’agisse que d’une réplique, une atmosphère empreinte d’un mysticisme discret s’en dégage. Le rouleau représente le plan du jardin tel que Wang Wei l’avait lui-même conçu et les vues légendées conservent le nom qu’il donna à chaque lieu. Il montre des enclos de végétation et des pavillons au bord d’une large rivière, au fond d’un vallon. La rivière sinueuse, apparaissant et disparaissant tour à tour, forme l’encadrement inférieur, tandis qu’une chaîne montagneuse constitue l’encadrement supérieur. Le rouleau s’ouvre par une belle construction sur la rive opposée à celle de la résidence. Un chemin tracé le long de l’autre rive traverse un premier enclos d’aspect assez énigmatique) cerné de hauts murs et planté de quelques arbres qui pourraient être le vestige d’une construction antérieure. Wang Wei apparaît plusieurs fois, d’abord assis dans un pavillon tandis qu’un serviteur lui apporte son luth. Sur la rivière, entraînés par un fort courant, circulent quelques bateaux et barques de pêcheurs. Plus loin, des cerfs vagabondent sur une colline clôturée. Dans l’un des pavillons devant lequel deux grues se promènent, le maître des lieux est à nouveau représenté lisant. Poursuivant la promenade, on arrive à un bâtiment aux portes fermées entouré d’une plantation de bambous. Quelques paysans déchargent des marchandises d’un bateau amarré à la rive. Plus loin encore, différents champs clos témoignent que la résidence assure sa propre subsistance. Aucun élément religieux n’est représenté et cependant le parc des cerfs marque discrètement l’obédience bouddhique du propriétaire.

Dans cette composition qui se déroule sur plusieurs mètres, Wang Wei montre qu’il fut un observateur attentif de la nature et de son domaine, portant une attention aux détails, sans qu’on puisse parler de peinture trop minutieuse ou appliquée. Les lieux reproduits se présentent comme autant de poches successives, les paysages étant circonscrits dans des espaces clos ou des écrins de végétation. Le dessin sobre est réalisé par un tracé fin, peu modulé, mais assez diversifié, les montagnes et rochers étant dessinés à l’aide de traits plus épais, irréguliers et discontinus. Quelques touches de blanc suggèrent la floraison des arbres. La finesse des lignes est sans doute obtenue par une gravure peu profonde dans la pierre. On note une profusion de traits courts, de rides et de points, bien qu’assez schématiques ici, qui sont l’une des caractéristiques de la peinture de Wang Wei et que les amateurs déchiffrent avec délectation, les soumettant à une véritable analyse graphologique. La représentation des rochers, figurés comme des masses en triangles arrondis qui s’enchâssent les unes dans les autres, ainsi que la répétition de traits parallèles créent un effet certain de profondeur, tandis que la chaîne montagneuse au loin n’est plus qu’une silhouette. Cette illustration obéit à certaines règles de perspective, même si celles-ci ne répondent pas aux critères occidentaux. L’œil circule horizontalement en découvrant au fur et à mesure une multiplicité d’échappées. Alors que le sol est légèrement incliné, la végétation et les montagnes sont représentées frontalement. Chaque toponyme est indiqué, ce détail caractérisant les cartes géographiques manifeste le lien entre cette peinture et la cartographie.

De nombreuses innovations qui se sont pérennisées sont attribuées à Wang Wei, connu pour avoir préféré la monochromie et les tons neutres à l’usage des couleurs vives prévalant à son époque et être le premier à peindre en continu sur rouleau en présentant non plus une succession d’images mais un panorama homogène sans rupture.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La villa de Wang Wei a créé l’image emblématique d’un domaine à l’écart du monde réel, véritable ermitage champêtre, dans lequel le lettré, reclus, consacre sa vie à la méditation, à la contemplation émerveillée de la nature, et aux nobles loisirs de la poésie et de la peinture. Cet idéal érémitique s’imposera jusque dans les domaines impériaux du 18e siècle, immortalisés par les vues du Hameau pour fuir la chaleur accompagnées des poésies de Kangxi ou celles du Palais d’été ornées de vers de Qianlong.

La peinture de paysages rouleaux et albums

Si Wang Wei est l’ancêtre de la peinture de paysage, comme pour les calligraphies de Wang Xizhi, aucune peinture ne peut, de nos jours, lui être attribuée de manière indiscutable. Son œuvre s’est transmise par les copies. De la villa de Wang Wei, outre quelques peintures inspirées du maître, il reste une gravure diffusée en estampage. Ce rouleau estampé rappelle celui illustrant la réunion du Pavillon des orchidées à la gloire de Wang Xizhi.

La réunion au Pavillon des orchidées

Estampage d’une gravure sur pierre représentant la réunion au Pavillon des orchidées.

Quarante et un lettrés se réunirent autour de Wang Xizhi lors de la fête de la Purification pour composer des poésies. À l’issue de la joute poétique, Wang se saisit de son pinceau et, pris d’une inspiration soudaine, composa d’un seul élan sa célèbre Préface à l’anthologie qui devait réunir l’ensemble des compositions. C’est cet instant fameux qui est saisi dans la scène d’ouverture du rouleau et il n’est pas anodin que celui-ci s’ouvre par cet épisode final, le plus signifiant de l’événement.

Ces lettrés grands buveurs, épanchant leurs sentiments personnels à travers la poésie ou la musique, recherchant la solitude ou la compagnie d’amis plutôt qu’une carrière officielle, créèrent un idéal qui joua un grand rôle dans l’imaginaire chinois.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le bambou

Le bambou dressé sur sa tige signifie droiture. Il est le symbole du lettré à qui il propose un modèle de rectitude, tout en restant souple, d’élégance et de simplicité. La tige du bambou est creuse, un vide qui potentiellement contient tout. « Creux du cœur » en chinois signifie « humble ». Une humilité qui invite l’artiste à oublier la maîtrise de son art pour se dépasser. Toujours verte, la tige de bambou défie, comme la pensée, le passage du temps.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La peinture de paysages est présente dans deux formats qui se consultent à plat, le rouleau dont la tradition est très ancienne et l’album qui s’impose comme une des formes principales sous les Ming et les Qing. Si le rouleau permet de faire défiler un vaste panorama de manière continue, l’album sectionné en vues adhère généralement à un programme pictural qu’il déploie de feuillet en feuillet. La marque du temps n’en est pas absente, évoquée le plus souvent par le passage des saisons.

L’album de paysages

La conception d’un jardin scindé en microcosmes, présentant des éléments indépendants à l’intérieur d’un tout, s’adaptera naturellement au format de l’album de paysages, l’une des formes favorites de la peinture des époques Ming et Qing, qui adopte un programme iconographique précis se poursuivant de feuillets en feuillets. L’art du jardin obéit aux mêmes conventions de base qui associent les composants minéraux et aqueux, antinomiques et complémentaires. Nul jardin n’est digne de ce nom s’il n’est agrémenté d’une pièce d’eau ou d’une rivière sinueuse, embelli de rochers ou de rocailles, et situé de préférence dans un cadre montagneux. La végétation n’y joue qu’un rôle secondaire, les fleurs n’y sont présentes que sur les arbres fruitiers.

Un genre majeur depuis des siècles

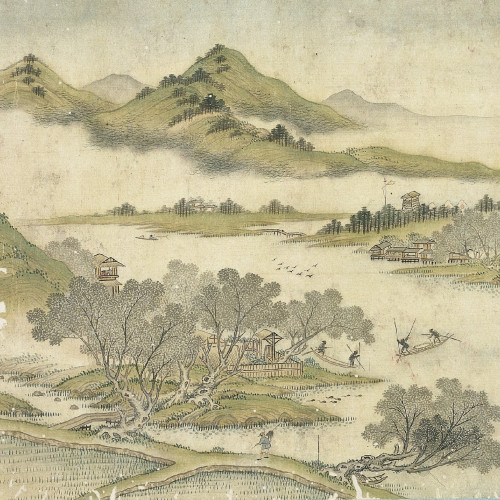

Champs irrigués en bordure de lac sous la brume et la pluie

Doué de talents exceptionnels, Wang Hui excellait dans la peinture de paysage et sa renommée atteignit la cour, où il fut appelé pour superviser un impressionnant projet pictural reproduisant le voyage de l’empereur Kangxi dans le Sud, en 1689. Ce Nanxuntu, réalisé entre 1691 et 1698, occupait douze rouleaux d’une vingtaine de mètres chacun. Wang Hui refusa toutefois l’offre impériale d’accéder au statut de peintre officiel à la capitale, préférant conserver son indépendance.

Cet album compte douze peintures sur soie encadrées d’un bandeau de soie damassée bleu pâle, avec, en vis-à-vis de chacune, un papier sablé d’or préparé pour inscrire des textes mais laissé vide. L’œuvre est agréable, exécutée à l’aide d’une palette privilégiant les couleurs douces, tout particulièrement les tons de vert pâle, avec du gris et quelques touches de rouge atténué. L’album est exemplaire d’une certaine peinture de paysage, dont la planche Champs irrigués en bordure de lac sous la brume et la pluie est très représentative. Elle s’étage en trois plans, chacun séparé par des plages en réserve. Ces espaces vides marquent successivement l’eau, la brume et le ciel, pour suggérer l’éloignement jusqu’à l’horizon et offrir des zones de respiration à la composition. Selon les conventions habituelles, la végétation la plus proche est très détaillée tandis que les arbres plus éloignés ne sont plus suggérés que par le trait vertical du tronc barré de plusieurs lignes horizontales pour le feuillage. Le spectateur est, comme toujours, placé en léger surplomb. La scène peint l’activité ordinaire des paysans dans un environnement serein, entre rizières et rivière. À partir du bas, l’œil du spectateur prend la direction indiquée par le regard du paysan tourné vers des barques de pêcheurs, puis survole le cours de la rivière avec les oiseaux, rencontre les collines au lointain et se perd dans l’horizon infini.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La peinture de paysage ne cherche pas à représenter un monde semblable au réel, mais à provoquer en chacun une émotion d’ordre spirituel où s’expriment toute une philosophie et une manière d’être. L’artiste s’imprègne de lieux éphémères qu’il a pu voir, puise son énergie créatrice dans la nature, pour exprimer sur le papier ou la soie des valeurs d’éternité et l’harmonie du cosmos.

Harmonies d’automne du vent et de la lune

Cet album contient douze planches illustrant le célèbre opéra de l’Histoire du Pavillon de l’Ouest, le Xixiangji. Le succès de cette pièce lyrique fut immense et durable.

L’ouvrage se présente comme un luxueux album en paravent, aux pages de garde bleu clair sablé d’or, enfermé entre deux ais de beau bois dur et sombre. Les peintures et les feuilles vierges sont encadrées par une soie ivoire damassée. Seuls les feuillets de droite ont été illustrés, ceux de gauche, préparés pour contenir des appréciations, sont restés intacts.

Le titre porté à l’encre sur une étiquette au plat supérieur de l’album Feng yue qiu sheng a une connotation libertine : les deux premiers mots de « vent » et de « lune » suggèrent l’amour entre un homme et une femme ; les deux derniers signifient tous les bruits de l’automne, du souffle du vent aux bruissements de la chute des feuilles. La dernière peinture où l’on voit la lune se refléter dans l’eau tente d’en restituer l’atmosphère.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’architecture rend compte de la présence humaine

L’homme est parfois figuré, mais l’architecture est beaucoup plus présente, ne serait-ce que sous la forme d’une humble chaumière sise au milieu d’un panorama sublime.

Peintures de pavillons par Xie Sui

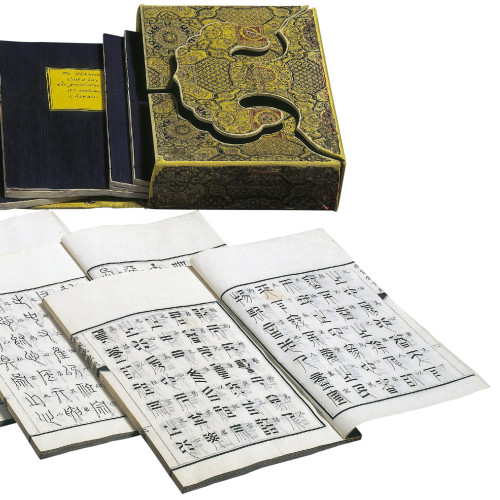

Cet ouvrage en trois volumes, dont la réalisation a été confiée respectivement à Cheng Zhidao, Gu Quan et Xie Sui, est le fruit d’une collaboration entre trois peintres de cour du 18e siècle. Chacun contient 8 peintures sur papier, encadrées de soie bleu pâle, avec, en vis-à-vis, des planches de papier bleu clair sablé d’or conçues pour porter un texte mais laissées vides. Ce recueil présente un programme iconographique classé à la manière d’une encyclopédie chinoise : le premier volume est consacré au paysage – le ciel et la terre réunis –, le second à l’homme et le troisième à l’architecture – le monde matériel. La collaboration entre artistes participant à un même projet pictural était fréquente à la cour où l’empereur cherchait à réunir les meilleurs d’entre eux. Cet ouvrage, quant à lui, répond sans doute à une commande privée.

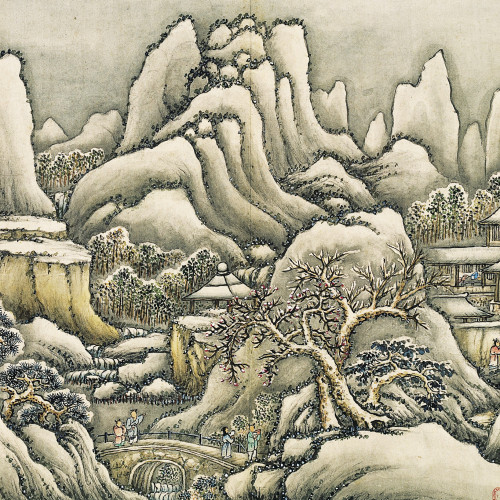

La dernière planche de chaque volume représentant une vue sous la neige qui clôt le cycle des saisons porte la signature de l’artiste suivie de ses sceaux. Les peintures sont en demi-teintes, avec, pour les paysages d’hiver, des tons neutres blanc, gris, beige, rehaussés de quelques touches de rouge, bleu ou vert pâle. Les scènes montrent des paysages isolés dans la neige achevant cette promenade à travers les lieux et les saisons, ce qui confère une unité et une symétrie à l’ensemble.

Le troisième volume est intitulé Xie Sui hua louge, Peintures de pavillons par Xie Sui. Sa scène hivernale est d’aspect solitaire. Un pin central divise la planche sur laquelle se trouvent, à droite, plusieurs pavillons aux toitures enneigées tandis que des rochers escarpés derrière lesquels sont blotties quelques demeures suggérées par leurs toits occupent la partie gauche. Le coloris est doux avec une dominante de gris relevée par quelques touches de bleu et de rouge pâles.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Peintures de paysage par Cheng Zhidao

Cet ouvrage en trois volumes, dont la réalisation a été confiée respectivement à Cheng Zhidao, Gu Quan et Xie Sui, est le fruit d’une collaboration entre trois peintres de cour du 18e siècle. Chacun contient 8 peintures sur papier, encadrées de soie bleu pâle, avec, en vis-à-vis, des planches de papier bleu clair sablé d’or conçues pour porter un texte mais laissées vides. Ce recueil présente un programme iconographique classé à la manière d’une encyclopédie chinoise : le premier volume est consacré au paysage - le ciel et la terre réunis -, le second à l’homme et le troisième à l’architecture - le monde matériel. La collaboration entre artistes participant à un même projet pictural était fréquente à la cour où l’empereur cherchait à réunir les meilleurs d’entre eux. Cet ouvrage, quant à lui, répond sans doute à une commande privée.

La dernière planche de chaque volume représentant une vue sous la neige qui clôt le cycle des saisons porte la signature de l’artiste suivie de ses sceaux. Les peintures sont en demi-teintes, avec, pour les paysages d’hiver, des tons neutres blanc, gris, beige, rehaussés de quelques touches de rouge, bleu ou vert pâle. Les scènes montrent des paysages isolés dans la neige achevant cette promenade à travers les lieux et les saisons, ce qui confère une unité et une symétrie à l’ensemble.

Le premier volume de cette série porte, gravé sur le plat de bois supérieur, le titre Cheng Zhidao hua shanshui, Peintures de paysage par Cheng Zhidao. Un épais manteau neigeux a ici recouvert tout le paysage, mais en dépit de la saison, il subsiste un peu de végétation, et quelques fleurs rouges ont éclos sur l’arbre central. Le tableau est animé par sept figures, six d’entre elles semblent se diriger vers une demeure dont la porte entrebaillée donne accès à un ensemble de pavillons largement ouverts, meublés de tables et tabourets, ainsi que d’un vase qui pourrait être un porte-pinceaux. Peut-être ces personnages, des enfants si l’on en juge par la coiffure, se rendent-ils à l’école ?

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le jardin de lettré, dans la tradition de la villa de Wang Wei, comporte une série de constructions légères disposées au milieu d’un site qui semble naturel, alors qu’il résulte d’un patient remaniement par l’homme, dont la vertu essentielle est d’avoir su effacer toute trace de son intervention. La conception de l’architecture paysagère caractérisant les propriétés des lettrés est l’une des facettes de cet art, présente également dans sa figuration picturale.

L’apprentissage de la peinture de paysage

L’apprentissage de ce type de peinture s’apparente à celui de la calligraphie. Le jeune peintre apprend patiemment à dessiner les feuilles d’arbres ou les rochers d’une manière précise et codifiée et puisera toute sa vie dans un répertoire de traits, droits ou sinueux, longs ou courts, épais ou fins, formant crochets, rides et points, tout comme le calligraphe lorsqu’il se forme aux différents styles. De même, il jongle avec un très petit nombre d’éléments : il représentera des pierres (cailloux, rochers, montagnes), de l’eau (étangs, rivières, lacs), ajoutera le toit d’une chaumière ou la silhouette d’un homme. Ces quelques ingrédients lui permettront de composer une œuvre personnelle, tout à la fois universelle et intemporelle.

Album impérial des paysages et des poésies du lac de l’Ouest

La fascination exercée par les paysages du lac de l’Ouest s’est sans doute nourrie des vers de deux des plus grands poètes des Tang, Li Bo (701-762) et Su Dongpo (1037-1101), qui occupèrent des fonctions officielles à Hangzhou et vantèrent les charmes des rives du lac. Chassée du Nord par les invasions des Jurchen, la cour des Song du Sud s’installa sur ses rives et fit de Hangzhou sa capitale. Ce lieu enchanteur inspira plus d’un artiste, poète ou peintre, comme Li Song qui en réalisa, au début du 13e siècle, une splendide peinture, où il chercha moins à restituer le contour précis du lac qu’à en évoquer la beauté intemporelle. Qianlong (1736 à 1795), qui débordait d’inspiration, comme en témoignent les quelque 42 000 poésies qu’il composa au cours de sa vie, ne fut pas en reste. Les empereurs de la dynastie des Qing tentèrent même de reconstituer les vues remarquables du site lacustre au nord de l’empire autour d’une étendue d’eau du Palais d’été, près de Pékin.

Cet album en 32 panneaux, ou 16 doubles pages, est un remarquable exemple de l’art du tissage kesi, à l’époque de Qianlong. L’album relié en accordéon est protégé par deux ais de bois dur, peut-être du santal rouge. Le plat supérieur porte le titre en six caractères gravés dans un cartouche central ; les creux, bien qu’actuellement vides, attendaient de recevoir des pierres semi-précieuses ou des émaux, comme cela se pratiquait souvent. Des incrustations de fil d’argent sont visibles dans la frise extérieure de grecques et dans celle encadrant le titre ornée des dragons impériaux de profil qui s’étirent tous deux en longueur de part et d’autre. Ce cadre est décoré verticalement, en haut par une perle flammée, et en bas par le mont Kunlun entouré des flots. Le revers des ais est habillé d’un papier jaune impérial sablé d’or qui confirme que ce précieux ouvrage était destiné au souverain.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pavillons d’Orient et fantaisies d’Occident au Palais d’été

Dans la tradition des jardins de lettrés, les empereurs Kangxi et Qianlong se sont fait aménager de somptueux parcs qui leur servaient de résidence une grande partie de l’année, quand ils n’occupaient pas la Cité interdite ou le palais de Chengde. Le Chàngchunyuan était le palais occupé par Kangxi, (le jardin du Printemps glorieux). Il fut augmenté ensuite du Qichunyuan (jardin du Printemps resplendissant) et surtout du Yuanmingyuan, jardin de la Clarté parfaite, le plus célèbre de tous, où Qianlong résidait environ 126 jours par an.

Yuanmingyuan, le jardin de la Clarté parfaite

Connu en Occident comme étant le palais d’Été des empereurs de Chine, le Yuanming yuan, ou jardin de la Clarté parfaite, s’étendait sur 350 hectares au nord-ouest de Pékin et renfermait d’inestimables trésors. Il a été aménagé au début du 18e siècle pour le futur Yongzheng, troisième empereur mandchou de la dynastie des Qing. Installés depuis 1644 sur le trône du Dragon, les Qing ont acquis leur légitimité en adoptant les codes de la culture chinoise : sur le plan politique, les mandchous adhérent à la doctrine confucéenne et s’appuient sur la caste des lettrés ; sur le plan artistique, ils perpétuent les traditions ancestrales de la calligraphie et de l’aménagement des jardins.

C’est en 1677 que l’empereur Kangxi (1662-1722) décide de restaurer un jardin hérité de la dynastie déchue des Ming, situé à proximité de la capitale. Rebaptisé Printemps glorieux, le parc devient la résidence de plaisance du souverain qui déserte la Cité interdite où règnent une chaleur étouffante en été et un froid glacial en hiver. En 1709, Kangxi offre à son fils, le futur empereur Yongzheng (1723-1735), un jardin attenant au domaine qu’il baptise Yuanming, « Clarté parfaite ».

Dès son accession au trône, Yongzheng fait de ce lieu sa résidence principale. Le site est agrandi et remodelé d’après la configuration géophysique de la Chine de manière à constituer un microcosme de l’empire dont il devient le centre politique. Élevé au Yuanming yuan, son fils, le futur empereur Qianlong (1736-1796), se passionne pour le jardin. Il parachève l’œuvre en faisant construire, par les artistes jésuites à son service, un ensemble de palais européens entourés de fontaines et de jeux d’eau.

En 1738, Qianlong décide de rassembler ses vues préférées du Yuanming yuan dans un album, imitant ainsi son grand-père Kangxi qui avait sélectionné les plus belles vues de son parc de Chengde et y avait joint ses propres poésies. L’empereur confie la réalisation des peintures à deux artistes de la cour. Le premier, Tang Dai, un disciple de Wang Yuanqi, Chinois dont la famille a rejoint les bannières mandchoues, est connu par un certain nombre de peintures de paysages de grand format. Sur Shen Yuan, on sait seulement qu’il peignait habilement les sujets bouddhiques et qu’il travailla avec Castiglione.

L’album comprend quarante peintures qui marient deux genres classiques : la peinture de paysage, shanshui, et le dessin d’architecture, jiehua, à ceci près que de nombreux traits, au lieu d’être exécutés en noir, sont en couleurs, et qu’une influence européenne est perceptible. À chaque peinture correspond un poème composé par l’empereur lui-même. Contrairement à Kangxi, Qianlong ne calligraphia pas lui-même ses poésies mais confia cette tâche à Wang Youdun (1692-1758), ministre des Travaux publics, qui prenait souvent le pinceau à la place de l’empereur. Encombrés de références, d’allusions, de métaphores, les poèmes restent souvent abscons.

Si l’Empire du Milieu est à son zénith au 18e siècle, la corruption ne tarde pas à gangrener le pouvoir et la décadence s’installe parmi les mandarins. Moins d’un siècle plus tard, éclate la deuxième guerre de l’Opium où s’affrontent la Chine et l’Europe. Le dénouement tragique se passe au Yuanming Yuan. Le domaine est pillé par le corps expéditionnaire franco-britannique puis livré aux flammes par lord Elgin en 1860. C’est le fameux sac du palais d’Été qui provoqua la colère de Victor Hugo. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un seul jardin restauré après l’incendie, bien modeste témoignage de la magnificence du « jardin des jardins ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Yuanmingyuan, le jardin de la Clarté parfaite

Connu en Occident comme étant le palais d’Été des empereurs de Chine, le Yuanming yuan, ou jardin de la Clarté parfaite, s’étendait sur 350 hectares au nord-ouest de Pékin et renfermait d’inestimables trésors. Il a été aménagé au début du 18e siècle pour le futur Yongzheng, troisième empereur mandchou de la dynastie des Qing. Installés depuis 1644 sur le trône du Dragon, les Qing ont acquis leur légitimité en adoptant les codes de la culture chinoise : sur le plan politique, les mandchous adhérent à la doctrine confucéenne et s’appuient sur la caste des lettrés ; sur le plan artistique, ils perpétuent les traditions ancestrales de la calligraphie et de l’aménagement des jardins.

C’est en 1677 que l’empereur Kangxi (1662-1722) décide de restaurer un jardin hérité de la dynastie déchue des Ming, situé à proximité de la capitale. Rebaptisé Printemps glorieux, le parc devient la résidence de plaisance du souverain qui déserte la Cité interdite où règnent une chaleur étouffante en été et un froid glacial en hiver. En 1709, Kangxi offre à son fils, le futur empereur Yongzheng (1723-1735), un jardin attenant au domaine qu’il baptise Yuanming, « Clarté parfaite ».

Dès son accession au trône, Yongzheng fait de ce lieu sa résidence principale. Le site est agrandi et remodelé d’après la configuration géophysique de la Chine de manière à constituer un microcosme de l’empire dont il devient le centre politique. Élevé au Yuanming yuan, son fils, le futur empereur Qianlong (1736-1796), se passionne pour le jardin. Il parachève l’œuvre en faisant construire, par les artistes jésuites à son service, un ensemble de palais européens entourés de fontaines et de jeux d’eau.

En 1738, Qianlong décide de rassembler ses vues préférées du Yuanming yuan dans un album, imitant ainsi son grand-père Kangxi qui avait sélectionné les plus belles vues de son parc de Chengde et y avait joint ses propres poésies. L’empereur confie la réalisation des peintures à deux artistes de la cour. Le premier, Tang Dai, un disciple de Wang Yuanqi, Chinois dont la famille a rejoint les bannières mandchoues, est connu par un certain nombre de peintures de paysages de grand format. Sur Shen Yuan, on sait seulement qu’il peignait habilement les sujets bouddhiques et qu’il travailla avec Castiglione.

L’album comprend quarante peintures qui marient deux genres classiques : la peinture de paysage, shanshui, et le dessin d’architecture, jiehua, à ceci près que de nombreux traits, au lieu d’être exécutés en noir, sont en couleurs, et qu’une influence européenne est perceptible. À chaque peinture correspond un poème composé par l’empereur lui-même. Contrairement à Kangxi, Qianlong ne calligraphia pas lui-même ses poésies mais confia cette tâche à Wang Youdun (1692-1758), ministre des Travaux publics, qui prenait souvent le pinceau à la place de l’empereur. Encombrés de références, d’allusions, de métaphores, les poèmes restent souvent abscons.

Si l’Empire du Milieu est à son zénith au 18e siècle, la corruption ne tarde pas à gangrener le pouvoir et la décadence s’installe parmi les mandarins. Moins d’un siècle plus tard, éclate la deuxième guerre de l’Opium où s’affrontent la Chine et l’Europe. Le dénouement tragique se passe au Yuanming Yuan. Le domaine est pillé par le corps expéditionnaire franco-britannique puis livré aux flammes par lord Elgin en 1860. C’est le fameux sac du palais d’Été qui provoqua la colère de Victor Hugo. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un seul jardin restauré après l’incendie, bien modeste témoignage de la magnificence du « jardin des jardins ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le jardin de la Clarté parfaite

Dans la tradition des jardins de lettrés, mais à une échelle grandiose, ce dernier ne consistait pas en un palais unique sis au milieu d’un écrin de verdure, mais en un vaste domaine compartimenté en nombreuses vallées indépendantes, enclaves réservées à l’écart les unes des autres, ornées de pavillons disposés dans des jardins élaborés chacun autour d’un thème particulier, d’une grande diversité architecturale tout en s’inscrivant dans un plan général. On comptait également, dans cette immense propriété, une véritable ville fortifiée en réduction, des champs cultivés, un port, ainsi qu’un palais édifié sur une île, au milieu d’une « mer » d’une superficie d’environ vingt-sept hectares. De nombreuses pièces d’eau – lacs, ruisseaux, cascades –, alimentées par un réseau de canaux créés dès le 13e siècle pour fournir l’eau à la capitale, agrémentaient en effet ces domaines semés de hameaux.

La vogue des jardins chinois en Europe

Une collection publiée en France de 1702 à 1776 sous le titre des Lettres édifiantes et curieuses, établie sur la base de la correspondance des jésuites de Chine, souvent rééditée et ayant une large audience, contribua à nourrir la vogue sinophile et à entretenir le goût pour les « chinoiseries » qui prévalait au 18e siècle. Chaque volume était un événement attendu dans les salons et l’une des missives, dans laquelle le frère Jean-Denis Attiret (1702-1768) évoquait les maisons de plaisance de l’empereur au Yuanmingyuan, qu’il nomme le « jardin des jardins », connut un retentissement particulier. Daté du 1er novembre 1743 mais publié en 1747, ce document permit aux Européens d’acquérir des informations sur les jardins chinois qui jouèrent un rôle prépondérant dans l’élaboration d’une conception nouvelle de l’art du paysage, à un moment où la symétrie du jardin à la française commençait à être remise en question. Cette lettre contribua à la création des parcs « imités de la Chine » à travers toute l’Europe.

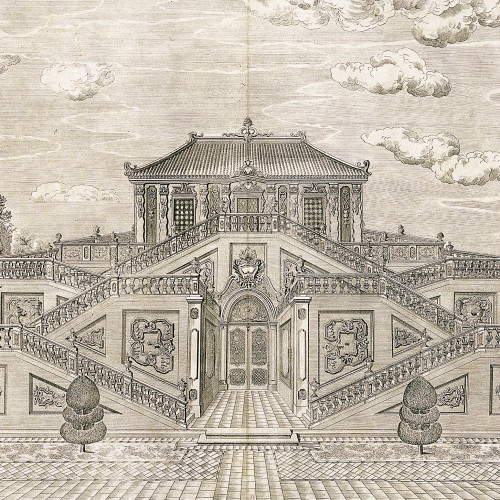

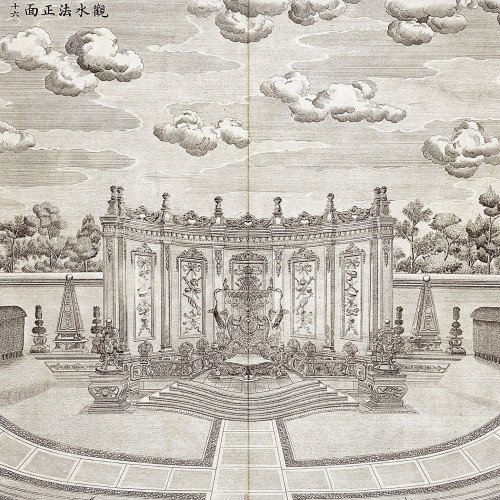

Les Palais européens de l’empereur de Chine

Palais européens du Yuanmingyuan, le jardin de la Clarté parfaite

Constituant un lieu de promenade aussi exotique pour l’empereur de Chine que pouvaient l’être pour ses contemporains européens les pagodes et parcs à la chinoise édifiés en Europe, ce lieu présentait la quintessence de l’art occidental en Chine. Le point de départ de la création de ce nouveau jardin impérial fut le désir exprimé par Qianlong de posséder une fontaine, comme il avait pu en voir l’image dans un album présenté par les missionnaires. En 1747, débuta l’aménagement des palais occidentaux, lié à celui du jardin de l’Éternel Printemps, commencé vers 1745.

Cette manière européenne de capter l’eau – élément dont on connaît l’importance dans l’agencement du jardin chinois – et de la faire rejaillir, donna envie à l’empereur d’édifier une fontaine. Ces jeux d’eau n’étaient pas totalement inconnus puisque des jets et fontaines avaient déjà été installés auparavant par des Européens sous les Ming, au 17e siècle, puis sous les règnes de Kangxi et de Yongzheng. Mais le projet de Qianlong donna lieu à la construction de machineries beaucoup plus compliquées qu’auparavant. Ce fut le père Benoist (1715-1774), astronome français ayant des connaissances en hydraulique qui fut désigné comme fontainier de l’empereur, tâche pour laquelle il n’avait aucune expérience mais dont il acquit la connaissance nécessaire dans les ouvrages disponibles à Pékin. D’autres fontaines furent ensuite implantées, autour desquelles on construisit, comme toiles de fond, plusieurs bâtiments de style européen dont certains contenaient les machineries. L’empereur était peut-être moins fasciné par l’architecture de ces fabriques qui lui était proposées, faites de pierre, un matériau jamais employé pour les pavillons chinois, si l’on se base sur des réflexions entendues par ailleurs dans les milieux chinois et notés par Attiret : « Aussi leurs yeux, accoutumés à leur architecture, ne goûtent pas beaucoup notre manière de bâtir. Voulez-vous savoir ce qu’ils en disent lorsqu’on leur en parle, ou qu’ils voient des estampes qui représentent nos bâtiments ? Ces grands corps de logis, ces hauts pavillons les épouvantent ; ils regardent nos rues comme des chemins creusés dans d’affreuses montagnes, et nos maisons comme des rochers à perte de vue, percés de trous, ainsi que des habitations d’ours et d’autres bêtes féroces. Nos étages surtout, accumulés les uns sur les autres, leur paraissent insupportables [...]. Il faut, disait l’empereur Kangxi, en voyant les plans de nos maisons européennes, il faut que l’Europe soit un pays bien petit et bien misérable, puisqu’il n’y a pas assez de terrain pour étendre les villes, et qu’on y est obligé d’y habiter en l’air. »

Comme pour les autres parcs, l’empereur souhaita qu’en soient dessinées les vues les plus remarquables. Non seulement les gravures montrent une architecture étrangère, mais leur composition reflète une conception totalement nouvelle : en effet, contrairement aux édifices chinois qui se fondent dans le paysage et n’occupent jamais la totalité de l’image, la position frontale et la symétrie des bâtiments européens, l’effet de perspective et la rareté des éléments végétaux figurés comme des décorations figées - arbres taillés et alignés selon les principes de l’art topiaire - font de ces planches exécutées selon une technique très peu répandue en Chine, des images certainement étranges pour des yeux chinois.

Le parc était pourvu d’un labyrinthe, construction inconnue jusqu’alors en Chine, réalisé pour son caractère ludique et sans aucune implication religieuse ; cependant la sinuosité du parcours devait trouver un écho dans la conception géomantique du paysage chinois. Du 16e au 18e siècle, les labyrinthes ornaient couramment tous les grands jardins d’Europe. Très curieusement, celui que Castiglione créa pour Qianlong occupait une surface proportionnellement beaucoup plus importante par rapport à l’ensemble qu’habituellement. Il présentait aussi un caractère unique du fait qu’il n’avait pas été réalisé avec des éléments végétaux mais par de la maçonnerie de briques. Sur la planche, on remarque des arbustes qui ornent étrangement le sommet des murets. Ce labyrinthe était entouré d’un mur et d’un fossé rempli d’eau sur trois côtés que l’on franchissait par un pont et auquel on accédait notamment par le portail nord, Huayuan men bei.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Palais européens du Yuanmingyuan, le jardin de la Clarté parfaite

Constituant un lieu de promenade aussi exotique pour l’empereur de Chine que pouvaient l’être pour ses contemporains européens les pagodes et parcs à la chinoise édifiés en Europe, ce lieu présentait la quintessence de l’art occidental en Chine. Le point de départ de la création de ce nouveau jardin impérial fut le désir exprimé par Qianlong de posséder une fontaine, comme il avait pu en voir l’image dans un album présenté par les missionnaires. En 1747, débuta l’aménagement des palais occidentaux, lié à celui du jardin de l’Éternel Printemps, commencé vers 1745.

Cette manière européenne de capter l’eau – élément dont on connaît l’importance dans l’agencement du jardin chinois – et de la faire rejaillir, donna envie à l’empereur d’édifier une fontaine. Ces jeux d’eau n’étaient pas totalement inconnus puisque des jets et fontaines avaient déjà été installés auparavant par des Européens sous les Ming, au 17e siècle, puis sous les règnes de Kangxi et de Yongzheng. Mais le projet de Qianlong donna lieu à la construction de machineries beaucoup plus compliquées qu’auparavant. Ce fut le père Benoist (1715-1774), astronome français ayant des connaissances en hydraulique qui fut désigné comme fontainier de l’empereur, tâche pour laquelle il n’avait aucune expérience mais dont il acquit la connaissance nécessaire dans les ouvrages disponibles à Pékin. D’autres fontaines furent ensuite implantées, autour desquelles on construisit, comme toiles de fond, plusieurs bâtiments de style européen dont certains contenaient les machineries.

Ce jardin d’agrément n’était guère fréquenté que par l’empereur et quelques-unes de ses femmes, mais fut rapidement connu en Occident grâce aux missionnaires qui en vantèrent les mérites. Le site était isolé du reste du parc par un mur duquel ne dépassait que le haut de ces constructions qui avaient été coiffées de toitures chinoises pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble des jardins. Le terrain fut aménagé pour satisfaire aux règles chinoises en édifiant, non une seule bâtisse, mais une suite de pavillons indépendants, cachés les uns des autres, que l’on découvrait au fur et à mesure. En ménageant des angles, des écrans, des collines, le regard ne pouvait jamais embrasser la totalité des paysages qui distillaient peu à peu leurs surprises. Les missionnaires européens, parmi lesquels Attiret, Benoist et Sichelbarth, dirigeant des ouvriers chinois, furent sollicités pour construire ces palais dessinés par le frère Giuseppe Castiglione (1688-1766), peintre milanais, élève d’Andrea Pozzo, qui en fut le maître d’œuvre et s’occupa également des moindres détails de la décoration intérieure. L’avancement du chantier fut étroitement surveillé par l’empereur dont on peut penser qu’il ne manqua pas d’infléchir certains choix stylistiques. Contrairement au parti pris adopté pour les pavillons du Palais d’été, les bâtiments européens présentent une très grande symétrie et s’ordonnent en une géométrie rigoureuse. Le parc était pourvu d’un labyrinthe, construction inconnue jusqu’alors en Chine.Il était orné en son centre d’une éminence sur laquelle avait été édifié un kiosque.

« Chaque année, le 15 de la huitième lune, on célébrait une grande réjouissance dans ce jardin. Qianlong, du kiosque central, regardait les lanternes. Ce jour-là, toutes les Dames et les Filles du Palais entraient dans le labyrinthe ; les unes après les autres, à mesure qu’elles arrivaient devant le kiosque, recevaient une récompense. L’Empereur, de sa propre main, lançait des fruits de tous les côtés, et les femmes de se les disputer au milieu des cris de joie et des éclats de rire. Le soir, celles qui entraient dans le labyrinthe, portaient chacune au bout d’une hampe une fleur de nénuphar en soie jaune, avec une bougie allumée fixée à la pointe : c’était comme des myriades d’étoiles d’or brillant parmi les pins verts. Cela faisait un spectacle merveilleux ! »

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Dans le même temps, l’empereur Qianlong, fasciné par les jeux d’eau des jardins du Roi Soleil, introduisait fontaines, labyrinthes et topiaires dans le jardin de la Clarté parfaite, en faisant appel aux connaissances hydrauliques du père Benoist, astronome français. Ces Palais européens constituaient un lieu de promenade aussi exotique pour l’empereur chinois que pouvaient l’être pour ses contemporains européens les pagodes et parcs à la chinoise édifiés en Europe.

Provenance

Cet article a été conçu dans le cadre de l’exposition « Chine, l’Empire du trait » présentée à la Bibliothèque nationale de France en 2004.

Lien permanent

ark:/12148/mm2k6jwkd7vvp