-

Article

ArticleAux origines du noir et blanc

-

Album

AlbumLe portrait par Félix Nadar

-

Vidéo

VidéoL'art du tirage par Gustave Le Gray

-

Vidéo

VidéoQuelle est la relation entre le photographe et son tireur ?

Par Thomas Consani -

Album

AlbumLes marines de Le Gray

-

Vidéo

VidéoPourquoi avez-vous choisi le tirage argentique et en noir et blanc ?

Par Thomas Consani -

Article

ArticleLes contrastes du noir et du blanc

-

Vidéo

VidéoQuel est votre processus de création en noir & blanc ?

Par Marie-Jésus Diaz -

Vidéo

VidéoLe tirage photographique de La Jeune Fille à la fleur de Marc Riboud

Par Thomas Consani -

Vidéo

VidéoComment travaillez-vous avec le photographe ?

Par Thomas Consani -

Vidéo

VidéoPourquoi avoir choisi le noir & blanc dans votre création ?

Par Michel Séméniako -

Article

ArticleL’Ombre et la lumière

-

Vidéo

VidéoQuelles sont les qualités premières d’un bon tireur ?

Par Thomas Consani -

Article

ArticleEntre noir et blanc : valeurs de gris

-

Vidéo

VidéoLe tirage photographique de Telecaster de Dominique Tarlé

Par Thomas Consani -

Vidéo

VidéoPourquoi avoir choisi le noir & blanc dans votre création artistique ?

Par Marie-Jésus Diaz -

Vidéo

VidéoQuels sont vos moyens de production ?

Par Michel Séméniako -

Article

ArticleLe noir et blanc dans les collections de la BnF

-

Vidéo

VidéoQuels sont vos sujets de prédilection ?

Par Marie-Jésus Diaz -

Vidéo

VidéoPoursuivez-vous dans la voie du noir & blanc ?

Par Michel Séméniako -

Vidéo

VidéoQuel est selon vous l’avenir du tirage argentique ?

Par Thomas Consani

Aux origines du noir et blanc

Benjamin Brecknell Turner | Bibliothèque nationale de France

Arbre le long d’une clotûre

La photographie sur papier par sa rapidité, sa précision révolutionne la production de l’image au milieu du 19e siècle. Le préalable est la production d’un négatif alors de même taille que le tirage. Les premiers négatifs sont sur papier. Inversant les valeurs des noirs et des blancs, ils offrent une vision inconnue du monde. Ces oppositions, inversées ou non, sont la base de l’esthétique de la photographie.

Benjamin Brecknell Turner | Bibliothèque nationale de France

Avant l’invention de la photographie en couleurs par les frères Lumière en 1903, on pourrait croire que toute la photographie était en noir et blanc. La réalité est plus complexe : les premiers temps furent davantage ceux d’une gamme variée de valeurs où les noirs et blancs purs sont l’exception et les teintes dites sépia les plus fréquentes. Le procédé négatif/positif breveté par l’anglais Fox Talbot en 1841 permet de multiplier les épreuves sur papier et donc d’en varier les teintes.

Eugène Atget, Parc de Sceaux

Eugène Atget revendiquait une pratique humble, artisanale de la photographie. Il s’est servi de la même vieille chambre de prise de vue et du même papier de tirage pendant des décennies. Seule la disparition de ses fournitures habituelles l’a obligé à changer. Nulle recherche esthétique donc, pourtant ces variations de teintes nous en disent beaucoup sur la perception de l’image.

Bilbiothèque nationale de France

Bilbiothèque nationale de France

Le photographe artiste peut choisir les couleurs de ses épreuves en jouant sur la chimie des bains de fixage ou sur la nature des papiers.

Émile Zola, Denise et Jacques, les enfants d’Émile Zola

À partir de 1894, le romancier se consacre avec passion à la photographie, dans une veine intimiste. Il teste ici les effets de sa prise de vue en variant les papiers, les procédés, les virages d’après un même négatif sur plaque de verre. On constate que le noir et blanc est une monochromie parmi d’autres (brun, orange, bleu).

Très peu de ces essais de tirages conçus dans l’intimité du laboratoire du photographe sont parvenus jusqu’à nous, la réunion de ces six épreuves est exceptionnelle.

Bibliothèque nationale de france

Bibliothèque nationale de france

Le virage à l’or, connu dès les années 1850, donne des noirs profonds mais il est très coûteux. Les papiers barytés ou au platine apparaissent à la fin du siècle et permettent d’accentuer encore les contrastes.

Chichen Itza : Bas-relief des Tigres, Palais du Cirque

Bilbiothèque nationale de France

Bilbiothèque nationale de France

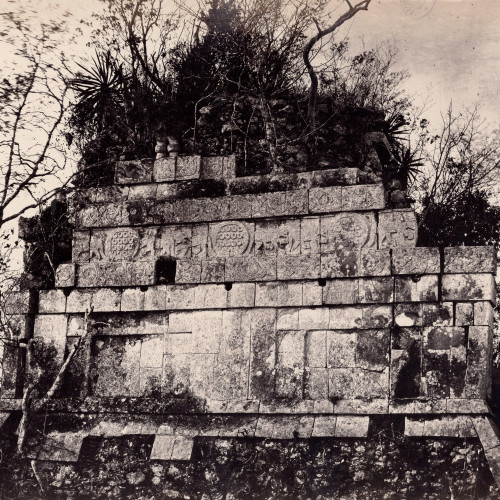

Uxmal : détail de la façade dite de la couleuvre, Désiré Charnay

Les quarante-neuf vues des ruines du Yucatan, du Chiapas, du Tabasco et de la province d’Oaxaca constituent le premier ensemble de photographies entré dans les collections de la Société de géographie, en 1861. Lors de l’assemblée générale du 29 novembre, Charnay présente sa collection de photographies exposée dans la salle des séances. Le même jour, à l’Académie des inscriptions et belles lettres, Jomard revient sur la qualité des photographies de Charnay, qui permettent de conclure que l’art américain – suprême hommage de l’égyptologue – « mérite une place à côté de l’art assyrien, et même à côté de l’art des Égyptiens ».

Bilbiothèque nationale de France

Bilbiothèque nationale de France

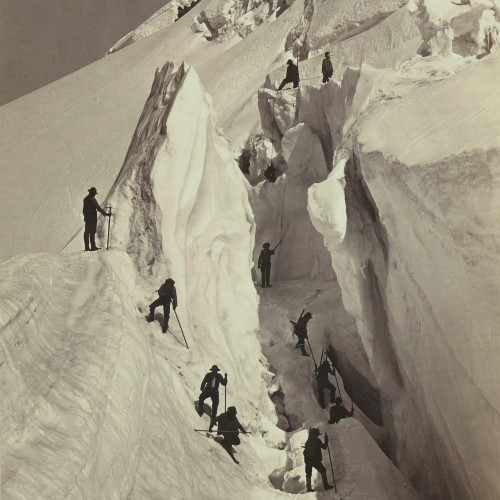

Certains sujets jouent sur les oppositions : les vues de montagne des frères Bisson, la Grande vague de Gustave Le Gray, les portraits du prolifique amateur Blancard.

La crevasse (départ) sur le chemin du grand plateau, ascension du Mont-Blanc, Les frères Bisson

Les frères Bisson parvinrent dès 1861 à hisser leur matériel photographique au sommet du Mont Blanc. Exploit d’alpinisme, exploit photographique : dans ces conditions extrêmes, la plaque doit être sensibilisée juste avant emploi et développée dès que possible. La violence des contrastes, quand l’éclat de la neige jouxte

le noir des rochers, redouble ce défi technique. Cette conquête de la limite est couronnée par l’harmonie du tirage, portée par un site aux qualités esthétiques spectaculaires.

Bilbiothèque nationale de France

Bilbiothèque nationale de France

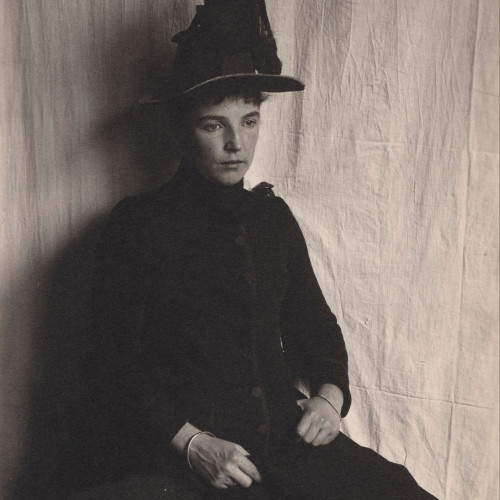

Mademoiselle L. Vulliemin, à mi-corps, la tête couverte d’un chapeau, Hippolyte Blancard

Photographe amateur, pharmacien aisé enrichi par la vente de pilules digestives, Blancard réalise une oeuvre prolifique et pittoresque dans un superbe contraste de noir et blanc grâce à l’emploi du platine. Ce procédé coûteux, breveté en 1873, assure des tirages stables avec des contrastes marqués qui n’étouffent pas le rendu des demi-teintes.

Bilbiothèque nationale de France

Bilbiothèque nationale de France

La force des noirs et des blancs, les variations de teintes influent sur notre perception de l’image : plus elle est contrastée, plus elle est lisible pour notre œil saturé de noirs et blancs absolus ; plus elle est nuancée et plus la distance du temps se fait sensible.

Jules, Louis et Henri Séeberger ; 1909-1912

Provenance

Cet article a été conçu dans le cadre de l'exposition « Noir & Blanc - Une esthétique de la photographie » présentée à la BnF du 17 octobre 2023 au 21 janvier 2024.

Lien permanent

ark:/12148/mm04jkqxt0gch