Aurangzeb et ses successeurs (1658-1739)

© Bibliothèque nationale de France

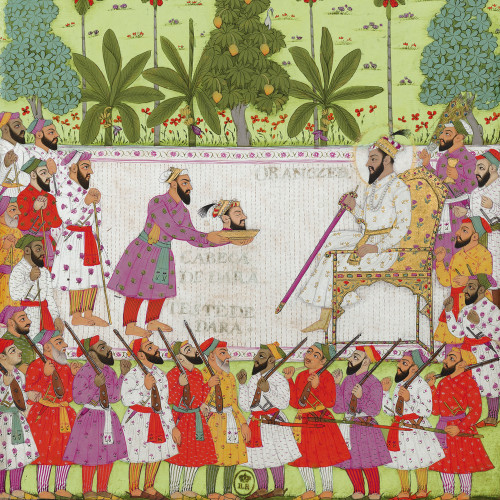

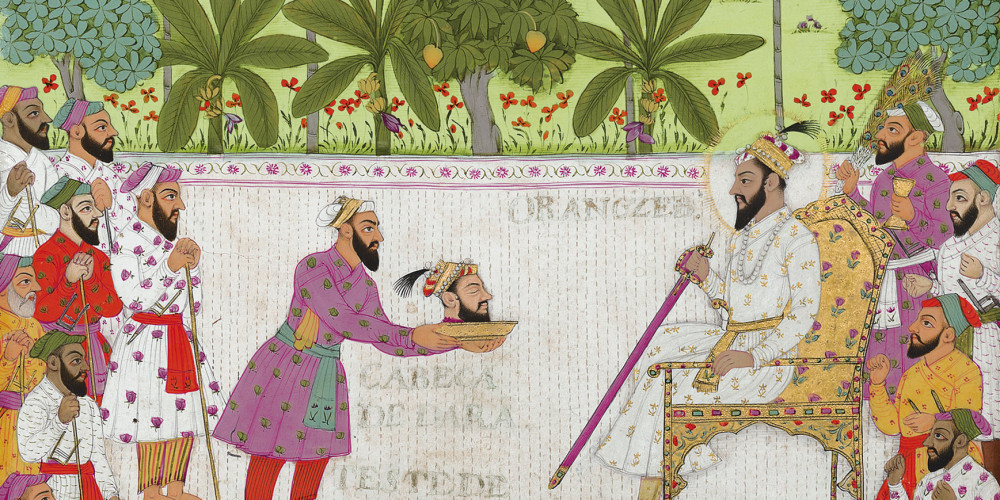

L’esclave Nazir présente à l’empereur Aurangzeb la tête de Dara Shikoh

Aurangzeb (régnant 1658-1707), assis sur le trône, tient une longue épée du Deccan. Un homme nommé Nazir, que Dara Shikoh, le frère aîné d’Aurangzeb, aurait jadis maltraité, apporte la tête de Dara sur un plat. L’exécution de Dara Shikoh eut lieu le 30 août 1659, permettant à Aurangzeb de régner sans partage après l’élimination de ses trois frères.

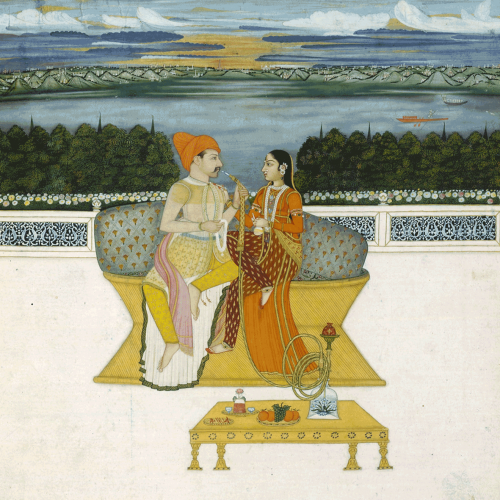

Ces miniatures, véritables documents historiques, seraient des copies d’originaux conservés dans le trésor du palais impérial, à Delhi, et auraient été réalisées entre 1678 et 1686, selon les dires du Vénitien Niccolo Manucci, grâce à l’aide de Mir Muhammad, frère nourricier du prince Shah Alam. Cette suite, d’une grande unité stylistique, a probablement été réalisée par un même artiste, originaire de Golconde. Les couleurs sont franches et les applications à la feuille d’or, largement utilisées, rehaussent l’éclat du mobilier, des textiles, des harnachements et des armes. Bien que le dessin soit celui, quelque peu raide, d’un copiste, la richesse de la palette et l’emploi d’une gouache épaisse frottée à l’agate confèrent à chaque peinture un bel aspect lustré, précieux et éclatant comme l’émail.

© Bibliothèque nationale de France

L’empereur Aurangzeb essaie d’appliquer strictement les doctrines de l’Islam sunnite, dont il suivait le rite hanafite. Il observait scrupuleusement, et avec austérité, la loi religieuse, voulant régner en accord avec celle-ci. Sans rien changer à l’étiquette de la cour, il se montra soucieux de faire progresser l’Islam. Fin politique et soupçonneux, il n’accordait sa confiance à personne.

L’extension de l’empire se poursuit cependant. En 1686, Bidjapour, puis, en 1687, Golconde sont annexés. En 1688, les Anglais se font chasser du Bengale. C’est le dernier grand règne de la dynastie, mais il porte déjà les marques du déclin. La politique d’islamisation, et notamment après l’interdiction du culte hindou en 1669, entraînant la rébellion des Djats, jamais complètement éteinte, provoquera la révolte de bien des souverains locaux. En outre, pendant plusieurs années, l’armée aura à faire face à un chef de bande mahratte, talentueux guerrier, Shivaji (1627-1680) originaire du Bidjapour. Celui-ci ira de succès en succès et se couronnera en 1674 à Raïgarh comme souverain indépendant. Par ailleurs, l’empire a des difficultés avec plusieurs princes afghans et sikhs.

Akanna Pandit à son balcon

Akanna tient un parchemin. Frère du vizir Madanna, Akanna occupa durant le règne de Sultan Abul Hasan, les postes de secrétaire en chef, ministre et commandant d’armée. En 1686, il partagea la disgrâce de son frère dont la démission fut exigée par l’empereur Aurangzeb. Tous deux brahmanes de langue telugu, ils furent massacrés, en mars 1686, par une foule de fanatiques musulmans.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Sayyid Jamal-Ali Khan à la chasse

Dans un paysage accidenté, Sayyid Jamal-Ali Khan est à cheval, un faucon posé sur son poing gauche. La moitié inférieure de sa monture est peinte en rouge, avec une ligne de fleurs. Une suite très nombreuse d’hommes à pied, également à cheval ou montés sur des éléphants et des dromadaires, l’accompagne. Jamal-Ali Khan serait le fils aîné de Iwaz Khan Bahadur Qaswara Jang (mort en 1731), un grand guerrier qui servit l’empereur Muhammad Shah et un bâtisseur qui aurait embelli la ville d’Aurangabad. Ministre du Berar lorsque son père en était gouverneur, il aurait également fait preuve de courage dans le combat. Il mourut en 1746, laissant de nombreux fils. Cette œuvre est caractéristique des processions panoramiques deccani dont le style se poursuit jusqu’à la fin du 18e siècle, par exemple dans les grandes compositions du peintre Venkatchellam dont certaines, de format exceptionnel, sont conservées au Salar Jung Museum de Hyderabad.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Une guerre entre les Rajpoutes de Marwar et Mewar et les partisans de l’empereur éclate de 1679 à 1681. Enfin, à partir de 1681, une révolte oppose Akbar, fils et favori d’Aurangzeb Alamguir, à son père. Akbar mourra en exil, en Perse, en 1704. En 1689, les armées mogholes font prisonnier Shambhaji, le successeur de Shivaji. Les Mahrattes ne seront pas pour autant vaincus et des campagnes militaires ruineuses pour l’empire se succéderont, dirigées contre eux qui, de leur côté, ne cessent d’accroître leur domaine.

Un empire affaibli après la mort d’Aurangzeb

De fait, c’est un empire fort affaibli qu’Aurangzeb laisse à ses successeurs lorsqu’il meurt en 1707. Dans le domaine de la peinture, l’atelier impérial, incompatible avec les convictions religieuses du souverain, n’existait plus. Les artistes s’étaient repliés vers les cours des gouverneurs de provinces. Ainsi, le style rajpoute connut un grand essor. Par ailleurs, l’annexion des sultanats du Deccan fit qu’à la fin du 18e siècle le style pictural très particulier des écoles de ces régions se répandit dans le reste de l’empire. C’est, somme toute, une période difficile à analyser qui voit se développer différents styles provinciaux, tous plus ou moins héritiers de la grande tradition moghole.

Shivaji

Figuration traditionnelle de Shivaji (1627-1680), chef marathe et personnage quasi légendaire de l’Inde du 17e siècle, les traits émaciés, armé d’un pata (longue épée qui se prolonge en gant de fer et enserre le poignet et l’avant bras). Il commença sa carrière militaire et politique au service d’Aurangzeb, fut reçu à la cour mais, de caractère rebelle et indépendant, fut arrêté et emprisonné pour ne pas avoir rendu hommage à l’empereur. Il s’échappa en une fuite aventureuse, retourna dans le Deccan et, en 1674, s’autoproclama roi. Fondateur de l’Empire marathe, il profita de l’impuissance des gouverneurs moghols à s’unir, envahit et conquit chaque région du Karnataka, créant un véritable État indépendant hostile au pouvoir moghol et reste le grand héros du Maharasthra.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

À la disparition d’Aurangzeb, ses trois fils se disputent le trône. Deux d’entre eux, Azam et Kambakhsh, se trouvaient au Deccan, tandis que le prince Mucazzam, nommé aussi Shah Alam, ( « le Roi du Monde » ), arrêté jadis, en 1687, à cause de ses sympathies pour les sultans de Golconde et de Bidjapour, puis relâché, se trouvait à Kaboul dont il avait été nommé gouverneur. Mucazzam l’emporte et prend le titre de Bahadur Shah. Déjà âgé, il doit s’opposer aux menées des Sikhs et les Rajpoutes profitent de cette situation troublée pour se détacher de la tutelle impériale et consolider leurs états.

Le morcellement de l’empire

Mort en 1712, Bahadur Shah laisse à son tour une succession difficile à débattre entre ses quatre fils. L’empire est encore affaibli lorsque Farrukh-siyar monte sur le trône en 1713. Débauché et peu capable, il laisse les Sayyids de Barha, membres d’une noble famille chiite originaire de Barha en Inde du Nord-Est, gouverner l’empire. Ceux-ci le déposeront cependant en 1719 et il sera mis à mort, deux mois après, en avril, pour satisfaire à la vindicte populaire, tandis qu’est placé sur le trône un prince fort doué, Rafic ud-Daradjat, qui, malade, meurt malheureusement dès le mois de juin.

Son successeur Muhammad Shah, fils de Shah Jahan et petit-fils de Bahadur Shah, gardera le trône, en titre du moins, jusqu’en 1748. Dès lors, ce qui reste de l’empire se morcelle en états indépendants : en 1724 le Deccan fait sécession, l’Oudh (Awadh) à peu près en même temps, le Bengale et le Rohilkand, de leur côté, s’émancipent de la tutelle moghole.

Deux dames indiennes sous un arbre

Elles portent des jupes serrées à la taille (ghaghra), des pompons noirs aux poignets et de larges boucles d’oreilles selon la mode de Golconde de l’époque. Celle de gauche, vêtue d’une jupe mauve au semis de fleurs, joue de la bin ; celle de droite, une longue natte flottant dans le dos, le bras droit levé tient une branche de l’arbre.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

En 1737, les Mahrattes arrivent aux portes de Delhi. En 1739, Nadir Quli Khan, qui vient de se tailler un royaume en Iran, pénètre en Inde ; il prend Lahore, puis se livre au sac de Delhi qui donne lieu à de terribles massacres. Après son passage, l’empire moghol est exsangue.

L’année 1748 voit Ahmad Shah succéder à son père Muhammad Shah ; en 1754, il est détrôné par le vizir Safdar Djang et remplacé par Alamguir II. Delhi est de nouveau mis à sac en 1757 par l’Afghan Ahmad Shah Durrani. Après une bataille qui a lieu à Panipat en 1761, l’empereur, malgré sa victoire sur les Mahrattes, devient progressivement dépendant des Anglais. La dynastie, cependant, survivra jusqu’en 1857, date du départ en exil du dernier souverain moghol, Bahadur Shah II.

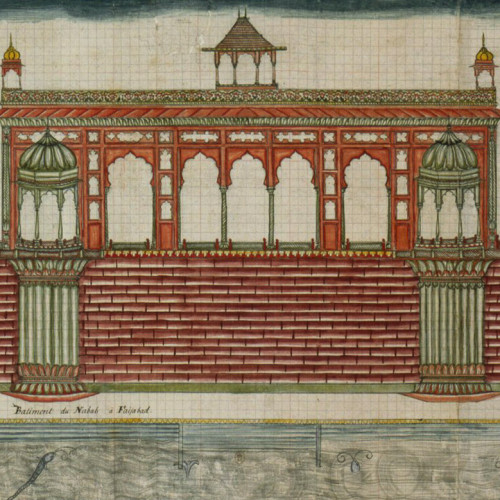

Dans le domaine artistique, le 18e siècle est une période complexe. Une renaissance de la peinture moghole se manifeste à partir de 1710-1720, en particulier sous le règne de Muhammad Shah, grand amateur de musique et de peinture. À partir de 1740, après le sac de Delhi par Nadir Shah, l’école de la capitale s’éclipse au profit d’autres villes où le mécénat est actif. Ainsi naissent des écoles nouvelles, chacune manifestant des caractères propres, telles les écoles d’Oudh (Awadh), de Faïzabad, de Murshidabad, du Bengale, de Haydarabad, tandis que les écoles provinciales qui existaient déjà continuent leur activité. À la fin du siècle, le mécénat anglais et l’introduction de nouveaux modèles picturaux européens en Inde feront apparaître un style original propre à la « Compagnie des Indes ». La rupture avec la tradition moghole sera dès lors consommée.

Chasse à la panthère

Cavalier accompagné d’une panthère, spécialement dressée pour la chasse à la gazelle, assise sur un support fixé à la croupe du cheval ; un shikari tient en laisse un faon qui servira d’appât.

Ces miniatures, véritables documents historiques, seraient des copies d’originaux conservés dans le trésor du palais impérial, à Delhi, et auraient été réalisées entre 1678 et 1686, selon les dires du Vénitien Niccolo Manucci, grâce à l’aide de Mir Muhammad, frère nourricier du prince Shah Alam. Cette suite, d’une grande unité stylistique, a probablement été réalisée par un même artiste, originaire de Golconde. Les couleurs sont franches et les applications à la feuille d’or, largement utilisées, rehaussent l’éclat du mobilier, des textiles, des harnachements et des armes. Bien que le dessin soit celui, quelque peu raide, d’un copiste, la richesse de la palette et l’emploi d’une gouache épaisse frottée à l’agate confèrent à chaque peinture un bel aspect lustré, précieux et éclatant comme l’émail.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Palais du Nawab Shuja ud-Daula à Faizabad

Faizabad était une ville récente. Ce n’est qu’en 1764, après la défaite de Buxar contre les Anglais, que le Nawab Shuja ud-Daula transféra sa capitale à Faizabad et y fit construire plusieurs palais. Sa femme, la Begum Bahu, y vécut jusqu’à sa mort en 1816. Un temps capitale de l’État d’Awadh (Oudh), de 1765 à 1775, Faizabad est située sur la rive gauche de la rivière Gogra. En 1775, Asaf ud-Daula, succédant à son père, rejoignit Lucknow pour l’embellir et en faire sa capitale.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Bilan d’une dynastie

Pendant deux siècles et demi l’empire moghol a marqué l’Inde de son empreinte profondément originale. Des institutions adaptées au pays et une puissance militaire impressionnante avaient assuré jusque vers 1650 la force et le rayonnement de cet empire.

En privilégiant, à partir de la fin du règne de Shah Jahan, les sujets musulmans de l’empire, ses maîtres avaient rompu l’équilibre établi entre les différents peuples de l’Inde. Sa démesure, les luttes fratricides pour l’accession au trône, le luxe de la cour et l’affaiblissement de l’armée rendaient la décadence inéluctable, malgré quelques sursauts et plusieurs tentatives de renaissance.

Bajazet amené devant l’empereur Tamerlan

Auréolé, Tamerlan reçoit le souverain turc Bajazet (vaincu après la bataille d’Ancire, en 1402). Un serviteur tient au-dessus de l’empereur un chhattran doré, bordé de cinq rangs de perles. Les extrémités des accoudoirs du trône sont des têtes de lions, en or et pierres précieuses. Le ciel est lavé d’or à la manière de l’école de Faizabad et le sol recouvert d’un tapis, typique du début du 18e siècle.

L’histoire, familière aux Européens, a souvent été représenté par les peintres indiens. Gentil fut certainement sensible à cet épisode, puisqu’il exhorta le roi de France à défendre l’empereur des Indes en souvenir de la magnanimité de Tamerlan : « Sire, […] j’ai instruit le grand Vizir de cet Empire, de Votre heureux avènement au Trône. […] Chaalem 2e qui ne règne aujourd’hui que sur les ruines de Delly sa capitale, implore votre secours en vous disant : Tamerlan le premier de ma race, après la Victoire qu’il remporta à Ancre sur Bajazet, délivra tous les Français qu’il trouva dans le camp de cet empereur ottoman. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le bilan de cette période exceptionnelle de l’histoire indienne reste cependant considérable. Pour s’en tenir au seul domaine de l’art, nombre de chefs-d’œuvre architecturaux subsistent qui marquent encore de nos jours le paysage indien. L’artisanat et l’industrie indiens ont bénéficié de l’héritage des thèmes d’inspiration moghols. L’étiquette complexe et raffinée de la cour est restée dans les mémoires. Dans le domaine de la peinture, enfin, on voit aussi s’exprimer la recherche permanente d’une synthèse profondément indienne d’une multitude d’apports divers, que le talent des artistes fait approcher de la perfection.

Lien permanent

ark:/12148/mm9q163np4cp3