L’art de la calligraphie

© Bibliothèque nationale de France

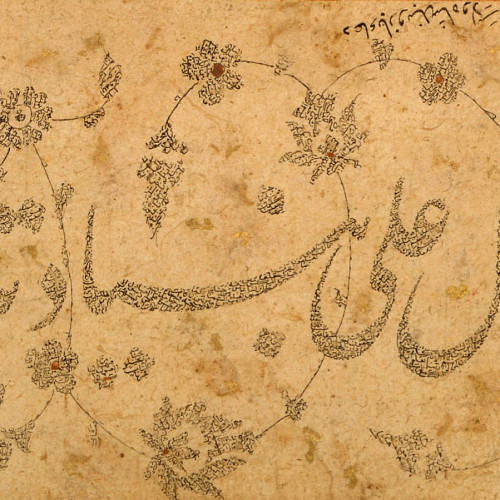

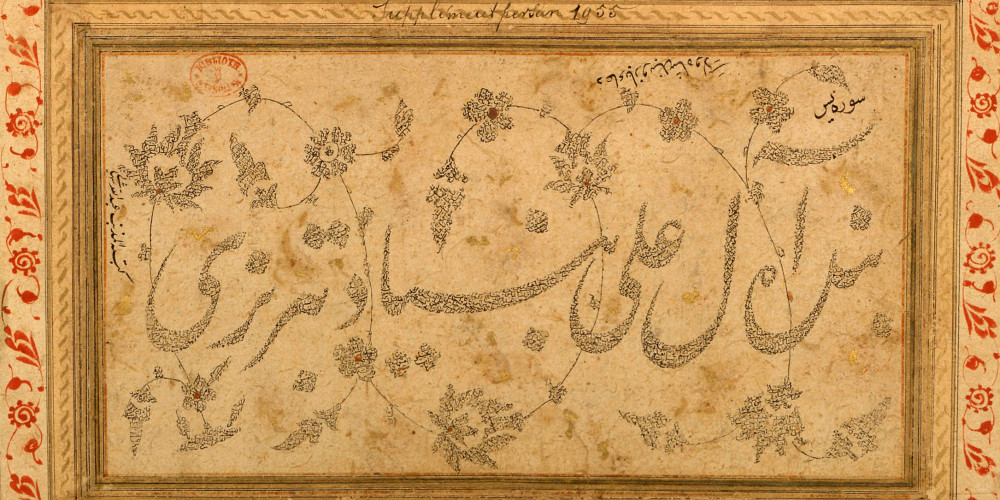

Micrographie d’une sourate du Coran

Cette page de calligraphie iranienne est un exemple assez extraordinaire de l’écriture naskhi ghobâri (c’est-à-dire « fine comme de la poussière » ). Il s’agit d’une copie de la sourate al-Yas du Coran. Une inscription indique qu’il s’agit d’une « prière de l’imam ’Ali destinée à être portée attachée sur le bras » comme amulette.

La micrographie elle-même forme une volute et une inscription, en écriture nasta’liq cette fois, donnant le nom de Bonyâd Tabrizi, « esclave de la descendance de ’Ali », manière de proclamer la foi chiite de ce dernier. Ce calligraphe est ’Abd-ollâh Chehâbi, surnommé Bonyâd Tabrizi, mais il n’a malheureusement pas daté son extraordinaire exploit micrographique.

© Bibliothèque nationale de France

La calligraphie est le fruit d’un dur apprentissage pour maîtriser styles et ductus ; sur la base de règles très strictes, elle offre au calligraphe le moyen d’exprimer sa sensibilité, comme la musique au musicien. Énergie et concentration sont trouvées dans le souffle et une bonne tenue générale du corps ; des rythmes convenus ou inspirés animent les doigts et l’articulation du poignet.

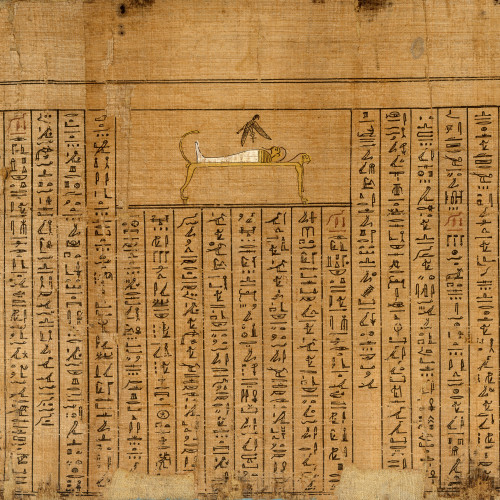

Calligraphie égyptienne

Livre des morts de Padiamonnebnésouttaouy

Exemplaire hiéroglyphique d’une partie du Livre des morts.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pour les Égyptiens de l’Antiquité, l’écriture est inséparable de l’art. Elle doit être belle car elle ne figure pas seulement la parole mais aussi la réalité du monde à laquelle elle assure l’immortalité. Les hiéroglyphes ont un caractère magique : ils contiennent en eux-mêmes l’identité des choses. C’est pourquoi les écritures plus cursives, comme le hiératique ou le démotique, n’ont jamais détrôné la belle figuration hiéroglyphique.

Calligraphies du monde islamique

Dans le monde islamique, la calligraphie est très tôt devenue l’art par excellence. Empreinte de sacralité, elle sert à transcrire le Coran ou des écrits religieux, comme les quatre-vingt-dix-neuf noms divins, mais elle orne aussi la poésie arabe, persane ou turque. Direction des lignes, épaisseur des traits, longueur des étirements, emplacement des points contribuent ensemble à l’équilibre général d’une œuvre et à son harmonie.

Coupe à l’échassier stylisé

Dans l’inscription répétitive en écriture coufique du mot « bénédiction » qui orne le pourtour de cette coupe, les hampes des lettres sont terminées en demi-palmettes ; l’œil hésite entre la lecture du mot et la contemplation du motif végétal. Un oiseau, traité à la manière d’une écriture, et dont la stylisation rappelle le décor de la bordure, orne le centre au lieu du motif yin-yang d’inspiration chinoise figurant parfois dans les céramiques de la même époque.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

La calligraphie se déploie sur tous les supports : livres, albums, mais aussi décors architecturaux et objets de prestige ou du quotidien. Couleurs et nature des matériaux contribuent à sa beauté. Fondée sur un système de proportion mesuré par la première lettre de l’alphabet arabe, le alif, elle connaît un nombre infini de variations. Au fil du temps, les calligraphes ont théorisé plusieurs styles, certains plus propres à la langue arabe, d’autres davantage utilisés pour le persan ou le turc. Deux grandes familles coexistent : les graphies angulaires, dites kufiques, les plus anciennes ; et les graphies cursives, théorisées plusieurs siècles après. Les caractères sont à leur tour embellis d’ornements : nœuds, tresses, fleurs, feuilles, têtes animales ou végétales.

Calligraphies du monde sinisé

En Chine et au Japon, tout lettré se doit de savoir bien tenir son pinceau. Les outils sont préparés avec soin avant d’éterniser, dans le petit fragment d’univers de la page, le désir audacieux de l’homme d’un instant de perfection. La calligraphie est avant tout une démarche intellectuelle, qui vise à poser sur le papier ou transcrire dans la pierre la vérité profonde du monde. Elle se rapproche en ce sens de la peinture dont elle partage les outils : l’encre, le papier, le pinceau.

La calligraphie accompagne la transformation progressive de la forme des caractères chinois. Elle touche tous les styles d’écriture : celles, archaïques, des sceaux et des inscriptions ou celles, plus cursives, des scribes et des lettrés. D’après la tradition, Zhang Zhi, vers 150 ap. J.-C., aurait inventé l’art de la cursive, où la lisibilité cède le pas devant l’esthétique des caractères.

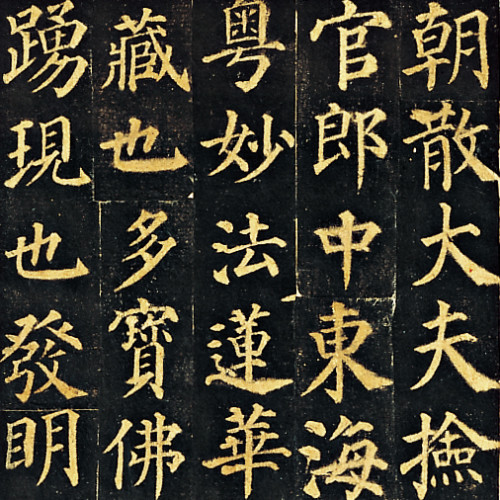

Inscription du stupa du Bouddha Prabhutaratna du temple du Qianfusi

Une puissante majesté, une force inébranlable s’expriment dans cette calligraphie de Yan Zhenqing (709-785) destinée à être gravée sur une stèle érigée en 752 dans un temple bouddhique de Chang’an. L’estampage du monument a été découpé en bandes pour être monté en album. On connaît aussi de Yan Zhenqing des calligraphies cursives mais son style régulier, à l’image de son caractère courageux et sans compromis, est considéré comme un des sommets de l’art calligraphique d’époque Tang.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

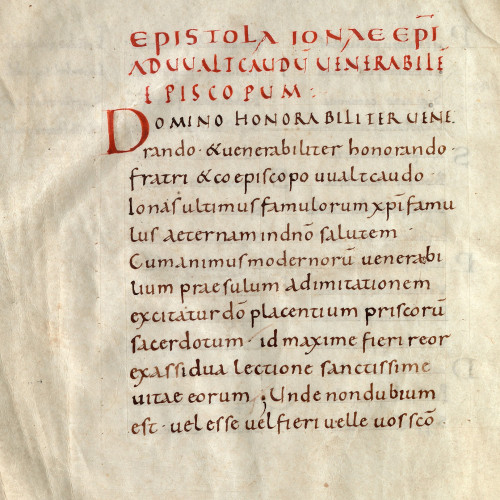

Calligraphies occidentales

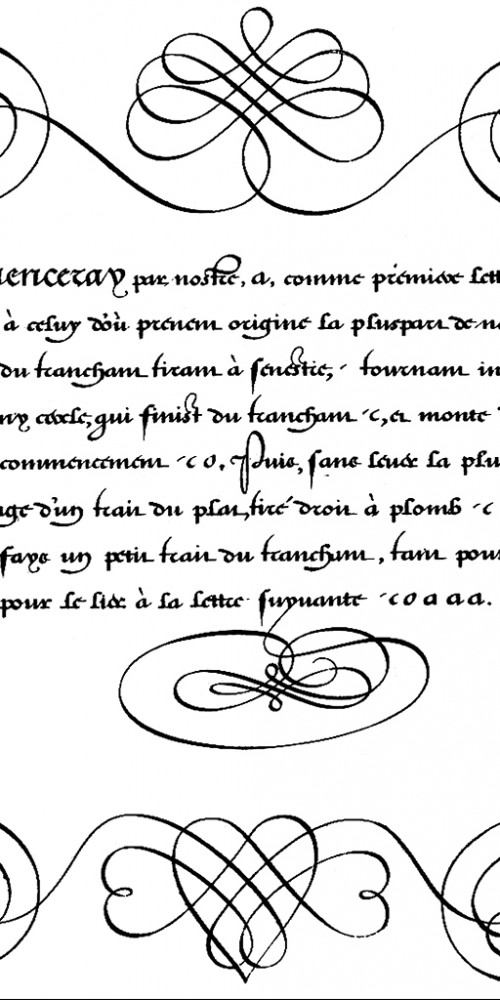

La technographie ou briefve méthode

Secrétaire ordinaire de la Chambre du roi, Guillaume Le Gangneur est célèbre pour son triptyque formé de la Rizographie, la Caligraphie et la Technographie traitant respectivement des écritures italienne, grecque et française. Sous ce dernier titre ô combien révélateur, l’auteur propose une analyse morphologique du style national qui s’ouvre sur la " disseccion " de la lettre a, l’une des sept premières de l’alphabet matrices de toutes les autres, dont le tracé est séquencé en quatre mouvements.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

En Occident, au Moyen Âge, la mise en place de graphies cursives par les moines des scriptoria a entraîné la codification de nouveaux styles d’écriture, comme la minuscule caroline ou l’écriture gothique. Les majuscules sont en particulier le support d’enluminures complexes, faisant appel à un répertoire décoratif qui varie selon les lieux et les époques. Aux entrelacs irlandais répondent les saynètes de la France romane et gothique.

Le développement de l’imprimerie, mais aussi du commerce, de la diplomatie et… de la bureaucratie offre un nouveau statut au livre et à l’écrit à partir du 16e siècle. Diffusés depuis l’Italie, des modèles gravés de calligraphie contribuent à créer de nouvelles normes – on en retrouve la trace dans le mot « italique ». Le jeu des pleins et des déliés, permis par l’usage de la plume d’oie, est mis en valeur à partir du 17e siècle, mais l’industrialisation renforce, progressivement, la normalisation des caractères. Néanmoins, de nombreuses graphies fantaisistes continuent de contrebalancer cette austérité typographique, et de célébrer l’inépuisable inventivité des calligraphes.

Provenance

Cet article provient du site L’aventure des écritures (2002).

Lien permanent

ark:/12148/mmpbfm7fv883