-

Vidéo

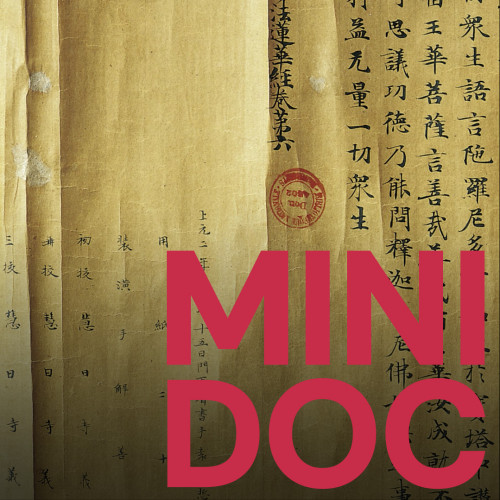

VidéoLes supports de l'écrit

-

Album

AlbumLes supports de l’écrit

-

Article

ArticleLe papier, une invention chinoise

-

Article

ArticleL'arrivée du papier dans le Maghreb et au Moyen-Orient

-

Vidéo

VidéoMatières et usages

-

Article

ArticleLe papier occidental

-

Article

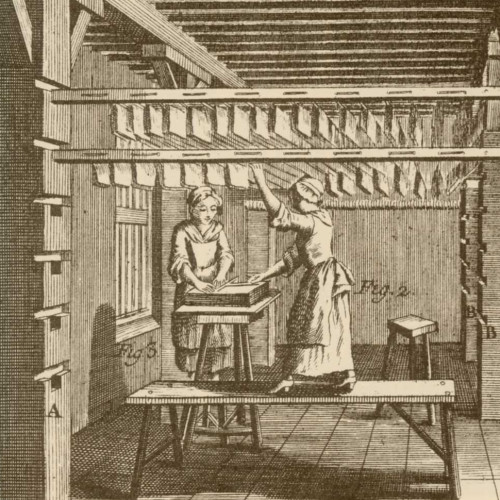

ArticleLa fabrication manuelle du papier en Occident

-

Article

ArticleLe papier industriel

-

Article

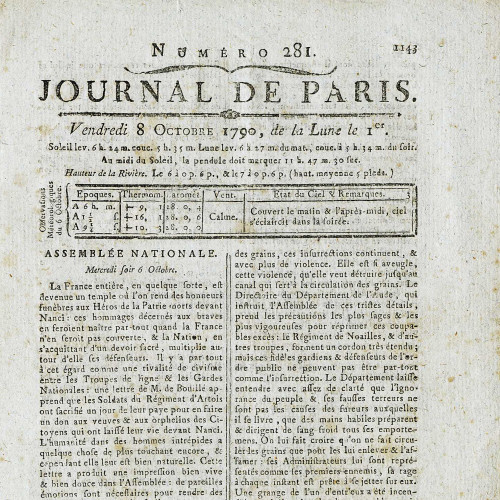

ArticleDiversité des supports et de leurs usages

Diversité des supports et de leurs usages

© Bibliothèque nationale de France

Bambou gravé

C’est la partie externe et lisse du bambou qui reçoit les caractères. Une fois gravés, ils peuvent être encrés pour la lecture. En Asie du Sud-Est, le bambou est très utilisé ; il peut servir de support d’écriture.

© Bibliothèque nationale de France

Supports de proximité ou de fortune

Au 2e millénaire, en Égypte, on emploie couramment des cailloux trouvés sur place pour noter quelque fait qui vient de se produire, ou bien une liste d'objets à commander, un reçu, une lettre... Dans le Sud-Est asiatique, où le bambou pousse en abondance, il est facile, dans l'urgence, de couper une partie de tige pour y écrire une missive.

Il est plus difficile aux prisonniers de la Bastille, lorsqu'ils sont privés de plume et de papier, d'envoyer un appel au secours : l'un choisira d'écrire avec son sang sur un morceau de sa chemise, l'autre de broder un message qu'il tentera de faire passer, peut-être en le jetant à travers les barreaux, comme une bouteille à la mer.

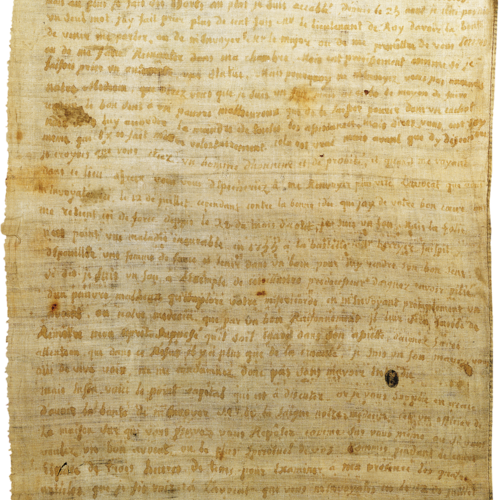

Lettre écrite sur du linge avec son sang

Latude est l’un des prisonniers qui ont fait la légende de la Bastille. Né à Montagnac en 1725, Jean Henri, enfant naturel, devient aide-chirurgien en 1742. En 1748, il vient à Paris, où il se fait d’abord appeler Danry puis, à partir de 1761, Masers de Latude, en s’inventant un père putatif. En 1749, à cours de ressources mais non d’expédients, il imagine un faux complot contre la marquise de Pompadour pour s’attirer ses bonnes grâces en le dénonçant. Jeté à la Bastille, il se montre un prisonnier tout à fait insupportable, multiplie les tentatives d’évasion et abuse de la patience de ses geôliers en essayant de communiquer avec les autres prisonniers et l’extérieur. Comme il en fait un usage immodéré, ne cessant de vouloir envoyer des lettres par centaines, on lui restreint la fourniture de papier. Aussi écrit-il sur des tablettes de mie de pain, fort bien d’après le major Chevalier, ou, avec son sang, sur des mouchoirs ou des morceaux de toile. Ainsi au lieutenant de police Berryer : " Monseigneur, je vous écris avec de mon sang sur du linge, parce que messieurs les officiers me refusent d’encre et du papier ", ce qui est faux ; de même, il adresse à Sartine cette interminable supplique pleine de récriminations, copiée sur des morceaux de toile cousus bout à bout. En 1784, enfin libéré, il devient le héros des salons grâce à ses émouvants mémoires, fort romancés et où il se donne le beau rôle de martyr, puis sous la Révolution, où il se pose en victime exemplaire du despotisme, jusqu’à sa mort, en 1805.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Compte rendu d’un acte officiel du règne de Ramses II

Ce caillou portant des inscriptions à l’encre est l’un des très nombreux témoignages écrits livrés par la rive gauche de Thèbes, l’actuelle Louxor, en Égypte. Moins onéreux que le papyrus, dont les livraisons faisaient l’objet d’un contrôle, des débris de vases ou de simples éclats de pierre étaient utilisés comme supports d’écriture.

On les désigne sous le terme d’ostraca (au singulier ostracon, du grec ostrakon, « coquille »). Des milliers de pièces de ce type ont été découvertes lors des fouilles archéologiques. Elles sont les témoins privilégiés à partir desquels on peut reconstituer le quotidien de l’Égypte pharaonique car ils étaient d’usage courant pour rédiger lettres, documents administratifs, listes et comptes. De fait, ils sont écrits à l’aide des écritures cursives égyptiennes : hiératique et démotique.

Le présent ostracon porte un court texte en hiératique. Il est daté du vingt-troisième jour du troisième mois de la saison de l’inondation, en l’an 53 du règne de Ramsès II. Il mentionne deux des nombreux fils du roi : Séthi, dont la mère est la reine Néfertari, propriétaire de la magnifique tombe peinte de la Vallée des Reines, et l’un de ses frères, Séthiherkhepechef. Il s’agirait du compte rendu laconique d’un acte accompli par les deux princes, en présence de responsables de l’administration de la nécropole thébaine, probablement en rapport avec des tombes royales.

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

Moins coûteux que le papyrus, des débris de vases ou de simples éclats de pierre constituaient des supports d'écriture courants en Égypte. Ces innombrables ostraca (du grec ostrakon, « coquille »), étaient utilisés pour noter des actes de la vie de tous les jours, lettres, documents administratifs, listes et comptes. Les écritures sont cursives : hiératique, puis démotique à partir du 7e siècle avant notre ère. Ce sont là des témoignages privilégiés de la vie quotidienne au temps des pharaons.

Il arrive parfois que le caractère aléatoire du support de l'écriture augmente l'intensité d'un message dont il atteste l'urgence et souligne la nécessité.

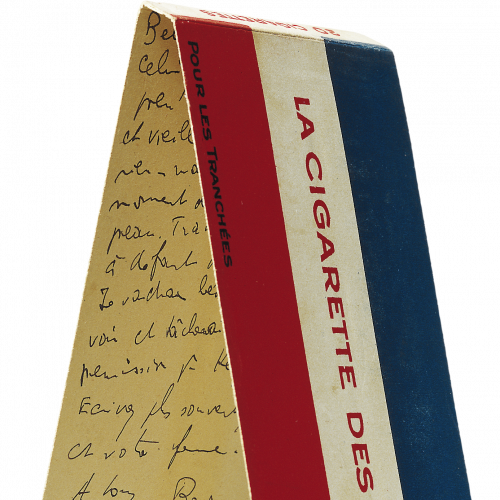

Lettre de Blaise Cendrars à Robert Delaunay sur un paquet de cigarettes

Quelques lignes griffonnées au dos d’un paquet de cigarettes pour « poilus » : Blaise Cendrars, engagé volontaire sur le front où, grièvement blessé, il perdra le bras droit, écrit à son ami le peintre Robert Delaunay, pour lui parler de ses tableaux, de la guerre, de son souci de ne pas « se faire crever la peau», même s’il « ne regrette rien».

Émouvante lettre de soldat, mais aussi, sous sa forme la plus élémentaire, lettre-objet doublement évocatrice de la guerre : d’un côté les mots du poète inventeur de la modernité, de l’autre l’emballage tricolore recyclé, par jeu ou par nécessité, en support d’écriture.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Supports insolites, usages ludiques et artistiques

Parfois, la forme - ou la matière - du livre joue avec son contenu. Elle l'illustre ou en prolonge le sens. Elle se met au service de l'écrit.

Ainsi les rares livres en forme de cœur du 15e siècle, ou le journal sur étoffe imperméable destiné aux établissements de bains parisiens du 19e siècle...

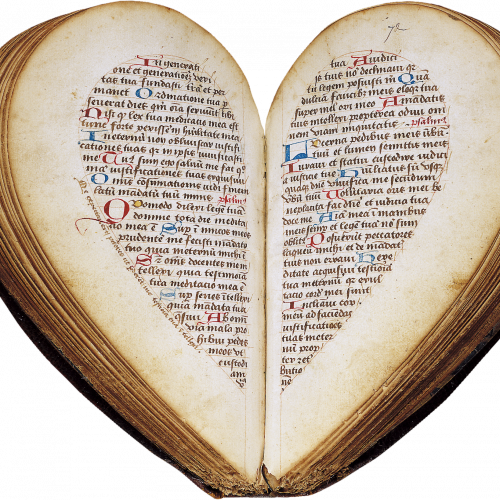

Livre d’heures à l’usage d’Amiens

Le petit livre d’heures amiénois de Nicolas Blairié, soigneusement écrit sur une fine réglure rose, mais modestement orné de quelques initiales dessinées à l’encre (f° 29), a la forme curieuse d’une amande lorsqu’il est fermé. Quand on l’ouvre, les deux moitiés de l’amande s’épanouissent pour épouser les contours d’un cœur, évocation concrète du cœur de l’orant qui s’ouvre à la prière.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Clin d'œil romantique, la lettre d'Apollinaire sur écorce de bouleau fait rimer matière et poème, tout comme ces livres de plomb et de noyer, fabriqués par des plasticiens, tendent vers un accord parfait entre l'écrit et le support. Il s'agit là d'une mise en valeur des deux éléments à travers une interprétation artistique.

Avec les livres nains, la démarche est différente : seule la performance est recherchée, la lisibilité de l'écrit n'importe plus.

Supports à usages juridiques ou commerciaux

Que la monnaie soit frappée dans un métal précieux (or ou argent) ou dans une matière vile (bambou, papier, tissu, caoutchouc), qu'elle prenne la valeur du métal, comme ce fut le cas longtemps en Occident, ou une valeur fiduciaire convenue, c'est l'inscription gravée qui garantit cette valeur à l'utilisateur.

Monnaie de 5 fen de l’ère Kang De de l’empereur Pouyi (Mandchoukouo)

Des supports sans valeur intrinsèque ont existé à certains moments et dans certaines régions, lorsque, du fait des circonstances politiques ou sociales, les formes traditionnelles de la monnaie ont fait défaut ou ont été rejetées. Les acteurs économiques ont alors mis au point des monnaies de substitution, de nature totalement fiduciaire, en matières viles, dont la seule valeur était garantie par l’inscription.

À la fin du 19e siècle et au début du 20e, les communautés chinoises du sud de la Thaïlande et de Malaisie ont utilisé des monnaies fabriquées à partir de supports sans valeur intrinsèque : étain, bambou.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’État du Mandchoukouo, dans l’incapacité d’émettre de la monnaie métallique, a frappé de la monnaie dans du caoutchouc fourni par les Japonais. Les inscriptions sur caoutchouc sont obtenues à froid au moyen de presses de grande force.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Denier d'argent de l'empereur Auguste

Dès les origines de la monnaie en Occident, le type monétaire (c’est-à-dire le motif iconographique figuré sur la monnaie), d’abord seul, puis renforcé par une légende, garantit la valeur intrinsèque du métal frappé. En général, le type et la légende sont différents pour chaque métal, chaque module, chaque dénomination. Toutefois, lorsque Crésus instaure le bimétallisme (usage séparé de l’or et de l’argent, en lieu et place de l’électrum, mélange « naturel » d’or et d’argent qui donnait lieu à toutes les manipulations de titre), il imprime le même type sur les créséides d’or et sur celles d’argent, garantissant ainsi, outre la valeur, le rapport (ou ratio) des deux métaux entre eux. L’Empire achéménide perpétue cette nouvelle garantie de la ratio, et l’on peut constater des identités de coin entre dariques d’or et sicles d’argent. Il n’est pas impossible que le même souci d’une garantie de la ratio soit présent dans la pratique romaine de frappes or/argent avec les mêmes coins.

Ce denier porte au droit la tête laurée de l'empereur Auguste tournée à gauche, accompagnée de la légende AVGV[STVS] DIVI. F. Au revers, on lit IMP XII à l’exergue, accompagnant un taureau cornupète tourné à gauche.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Dès les origines de la monnaie en Occident, le type monétaire (c'est-à-dire le motif iconographique figuré sur la monnaie), d'abord seul, puis renforcé par une légende, garantit la valeur intrinsèque du métal frappé.

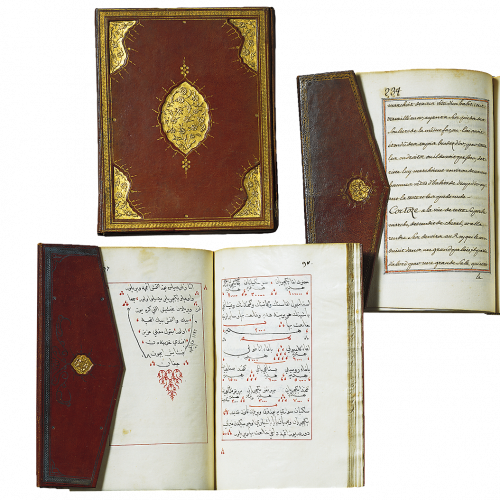

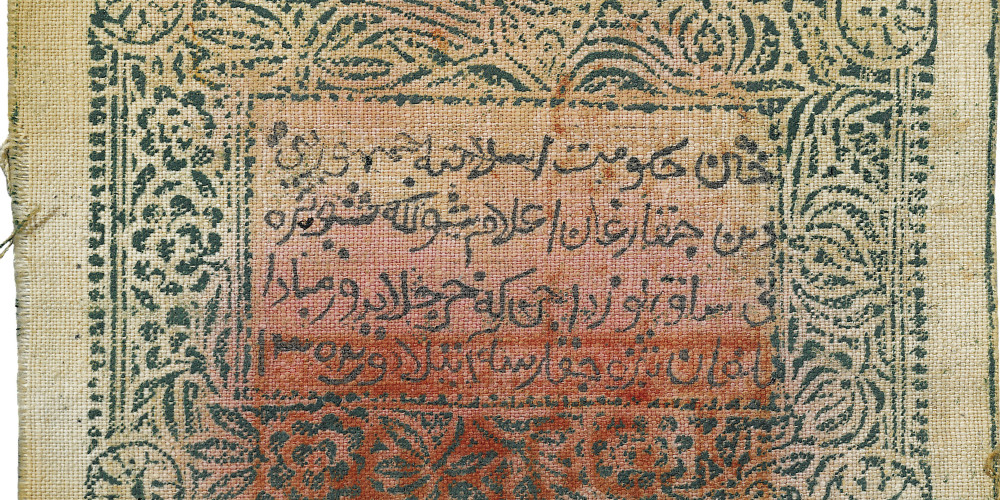

Billet de la république islamique de Khotan

Les premiers billets chinois ont été imprimés sur du papier de mûrier, usage qui a perduré jusqu’au début des Ming, dont les grands billets Da Ming tongxing baochao de papier bleu portent la valeur – une ligature dans le cas du billet coté Médailles 1990-2454 –, les conditions d’usage et les interdictions légales, ainsi que les sceaux de garantie. Dans les régions qui manquaient de papier, les autorités ont utilisé les tissus, généralement de coton, comme le gouvernement de la république islamique de Khotan (Xinjiang) qui a émis, en 1934, des billets de cent pièces. L’inscription est portée, aussi bien sur le papier que sur le coton, au moyen de plaques à imprimer en bois ou en métal ; sur le billet de coton, l’existence de trois teintes, noir, vert et rouge, impose l’usage successif de trois plaques différentes, et sur le billet Ming, on a utilisé de grands sceaux de bronze et de l’encre rouge.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

À certains moments de l'histoire, des raisons d'ordre politique ou social ont provoqué le rejet ou la pénurie des supports traditionnels de la monnaie. Des monnaies de substitution frappées dans des matières viles ont alors été mises en circulation, leur valeur n'étant plus garantie que par la seule inscription.

Lat de 1, 5 tamlung

Dans le cas de supports précieux, la valeur des monnaies ne repose que sur celle de la matière dont elles sont constituées : elles portent alors des inscriptions permettant d’assurer à l’utilisateur la réalité de cette valeur, soit une marque de l’émetteur qui garantit son produit, soit une indication précise de qualité.

Sur les lat d’argent ou « langues de tigre » du royaume du Laos, la garantie est double : il y a le poinçon de la cour de Vientiane, et aussi la disposition de petites protubérances obtenues par rochage, c’est-à-dire en déposant des gouttes d’acide formique sur le métal en fusion au cours du refroidissement.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Supports magiques

La croyance en la puissance surnaturelle de l'écriture, sur laquelle repose le système des hiéroglyphes, se manifeste dans toutes les religions. Les formules sacrées sont souvent présumées protéger ou guérir par simple contact la personne qui les porte, sans forcément passer par l'incantation. Qu'il soit précieux ou banal, le support n'est alors qu'un médiateur.

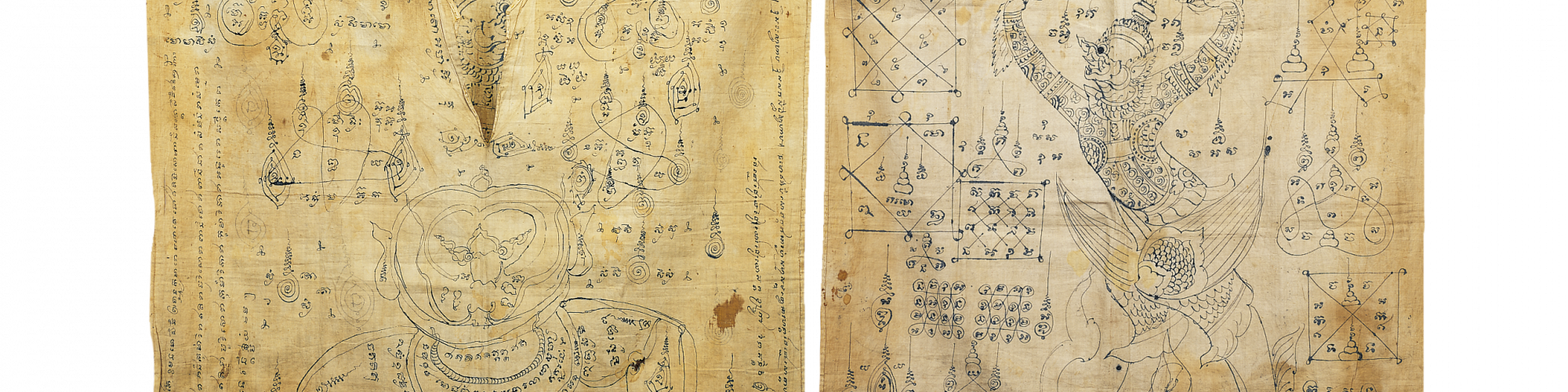

Tunique d’invulnérabilité

En Asie, les amulettes, objets protecteurs par excellence, sont couvertes de formules sacrées, des mantras ou des yantras, dont l’origine est souvent plus brahmanique que bouddhique. Ces formules sont tracées en lettres palies, ou en alphabet khmer, appelé khôm en thaï, sur différents supports qui correspondent à autant de procédés magiques d’immunisation permettant aux vivants de réussir des exploits ou d’échapper à la mort. Quelques personnes initiées, des hommes le plus souvent, qu’on appelle krou, connaissent les moyens de rendre les corps invulnérables. Grâce à leur science, des messages, sous forme de diagrammes et de caractères, sont tatoués sur le dos des mains et sur certains muscles, ou tracés sur des tissus dans lesquels on taille des vestes sans manches ou des écharpes. Au Cambodge et au Viêtnam comme en Thaïlande, il semble que ces chemises magiques soient un substitut des tatouages corporels traditionnels. L’étoffe est en général du calicot blanc, textes, figures et diagrammes variant avec les individus. (br/) La force de l’amulette provient de la combinaison de plusieurs éléments : le matériau choisi, les inscriptions et la cérémonie de sacralisation sont indissociablement liés ; c’est véritablement la cérémonie de remise du tissu magique qui confère au support sa vertu et libère la force du message inscrit. Après avoir allumé bougies et encens, le responsable de la cérémonie verse quelques gouttes de parfum dans un pot de cuivre à demi rempli d’eau et le dépose face à lui. Assis sur une natte, il récite des prières en tenant le tissu. Puis il en revêt le suppliant et l’arrose de parfum à l’aide d’une feuille de bananier taillée et roulée en pinceau. Ce rituel d’imposition du talisman purifie son bénéficiaire et lui assure l’invulnérabilité. Les chemises de protection étaient portées sous l’uniforme militaire pendant la guerre du Viêtnam. Objets magiques, portés à même le corps pour activer la force contenue dans les inscriptions sacrées, ces tuniques en coton sont la protection traditionnelle des guerriers.

Lorsque ces écrits sont gravés dans la pierre, comme chez les Égyptiens, ou incisés dans une coupe, comme chez les musulmans, l'eau en passant sur le texte se charge - selon la tradition - d'un pouvoir thérapeutique réputé guérir le malade qui l'ingère.

Stèle magique d’Horus sur les crocodiles

Cette petite stèle appartient à un type appelé « stèles d’Horus sur les crocodiles » du fait de son iconographie. Apparaissant vers la fin du Nouvel Empire (vers 1100 av. J.-C.), elles se présentent jusqu’à l’époque gréco-romaine sous cette forme ou bien tenues par un personnage. Leur taille et leur matériau sont variables.

Le texte hiéroglyphique occupe généralement toute la surface disponible autour du tableau central et des vignettes. Il vise à garantir la guérison d’un homme piqué par un scorpion ou mordu par un serpent : le malade devait boire l’eau ayant ruisselé sur le monument, se chargeant ainsi de la vertu curative des formules.

Pour renforcer leur efficacité, ces formules sont replacées dans un contexte mythologique explicitant les circonstances de leur élaboration.

L’iconographie de la face centrale est liée à ce récit : un garçonnet empoigne des animaux venimeux (serpents, scorpions) ou néfastes (lion, oryx).

Il s’agit d’Horus, fils d’Osiris et d’Isis caché dans les marais du Delta pour échapper à Seth, le meurtrier de son père. Terrassé par le venin d’un animal, Horus est guéri grâce à l’intervention du dieu soleil Rê et aux paroles de Thot, dieu de l’écriture, consignées ici de façon abrégée.

Le texte, se lisant de droite à gauche, débute au dos et continue sur la face avant, puis sur les faces latérales gauche puis droite.

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

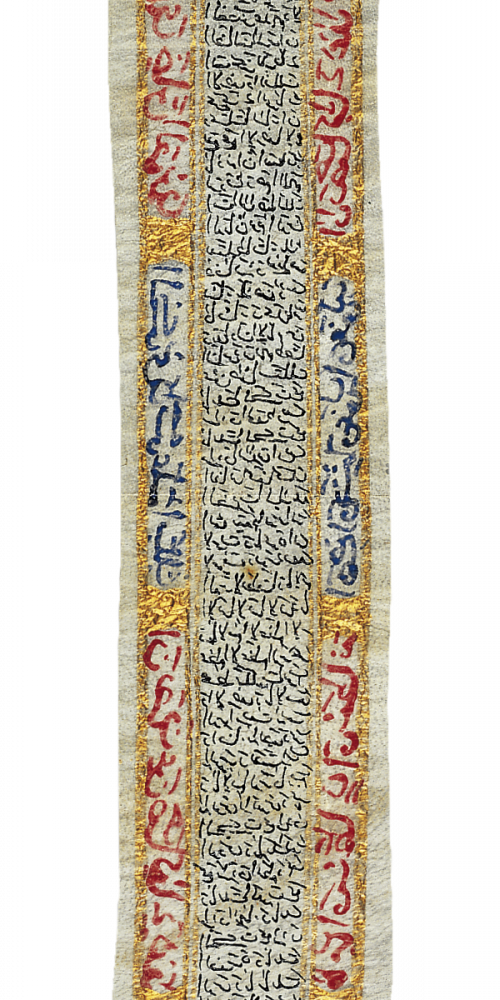

Amulette

Ce type de talisman est le plus souvent réalisé dans une peau de gazelle ou d’agneau mort-né. Roulé et introduit dans un étui d’argent, il est porté seul ou intégré dans un collier.

Cette mue de serpent est entièrement calligraphiée de la première sourate du Coran : " Au nom d’Allah le très Miséricordieux, le compatissant / Louange à Allah, le maître des mondes / Le roi du jour du Jugement / C’est Toi que nous servons, c’est Toi dont nous implorons le secours / Guide-nous dans la voie droite / La voie de ceux en qui tu te plais / Et non de ceux qui sont l’objet de ta colère et qui sont dans l’erreur."

Au centre, le texte est écrit à l’encre noire, sur les côtés, à l’encre rouge et bleue. Le décor du sommet et les traits séparant les divers corps sont exécutés à la peinture d’or.

À la valeur protectrice du texte sacré se joint la vertu étrange de la mue de serpent trouvée intacte dans la nature.

Les amulettes sont portées soit dans une intention particulière, soit d’une façon générale contre tout mauvais sort ; on les suspend surtout au cou des enfants, en raison des dangers auxquels on les croit exposés, et aussi des animaux pour prévenir leurs maladies. Les amulettes se portent dans un petit tube de fer blanc ou d’argent, le plus souvent dans un sachet de cuir, fréquemment orné d’or et de velours.

L’encre avec laquelle les formules sont écrites est loin d’être indifférente : les livres de magie ne parlent que d’amulettes écrites avec de l’eau de rose, de l’eau de safran, de l’eau de fleur d’oranger. Si le papier est le support le plus répandu, la peau de gazelle est recommandée.

Musée de l’Homme, 74. 179.3 (don du Dr Joël Le Corre)

Musée de l’Homme, 74. 179.3 (don du Dr Joël Le Corre)

À l'opposé du papier journal, vulgaire réceptacle d'écrits provisoirement intéressants qui peut donc être froissé et jeté sans inconvénient une fois lu, le talisman est cet objet hanté dont le texte est devenu indélogeable, et qui n'en finit plus d'émettre la puissance active de l'écrit qu'il renferme.

Matières pérennes, écrits éternels

La pierre

Sommet d’une stèle mésopotamienne portant des symboles divins inscrits

Les stèles nommées kudurru sont des chartes de donation de terrains, concédés le plus souvent par les rois de Babylone. Écrites sur la pierre solide et durable, elles sont placées sous la protection des dieux représentés sur le monument. Le texte juridique est ici mutilé, mais, exceptionnellement, les quinze représentations divines encerclant le sommet de cette stèle portent une inscription les nommant.

Cette association du texte et de l’image en fait un document capital pour notre connaissance de la mythologie mésopotamienne.

Les grands astres dominent la scène :

l’étoile à huit branches d’« [Ishtar] » la grande déesse, assimilée à la planète Vénus, est placée au sommet du monument ;

« [Sin] », la Lune, est représenté par le croissant lunaire qui, dans le ciel d’Orient, s’offre au regard comme une barque (l’inscription est mutilée) ;

« [Samash] », le Soleil et dieu de Justice, est un astre radié car ses rayons effacent les ombres ;

« Gu[la] », déesse de la médecine, est assise sur son trône porté par son animal attribut, le chien (mutilé) ;

« Ea », le plus intelligent des dieux, maître des eaux douces, sage ami des hommes, est symbolisé par un sceptre à tête de bélier, placé sur un autel porté par le poisson-chèvre, son animal attribut, génie hybride protecteur qui deviendra le symbole du signe astrologique du Capricorne ;

« Marduk » est le grand dieu de Babylone ; il a pour emblème une bêche (marru), placée sur un podium. Cet outil rappelle peut-être qu’il était à l’origine un dieu de l’agriculture ;

« Nusku », dieu du feu et de la lumière, est représenté par une lampe à huile ;

la déesse « Ishara » est la constellation du Scorpion ; elle est représentée par son symbole magique ;

« Nergal (?) », dieu des Enfers, a pour emblème et symbole un sceptre ou cimeterre à tête de lion et à oreilles d’âne ;

« Zababa », très ancien dieu de la ville de Kish, figure sous l’apparence d’une masse d’armes à tête d’aigle (ou de griffon) ;

un dragon portant un autel représente un dieu majeur dont le nom a disparu ;

« [Shu]qamuna », divinité au nom kassite (c’est la langue des souverains d’origine étrangère qui régnaient sur Babylone), est assimilé à Nergal, dieu des Enfers. Son emblème est un bâton à tête carrée ;

« Papsukkal » ou Ninshubur, le messager des dieux, est un oiseau marchant ;

le nom mutilé de la divinité qui apparaît comme un sceptre à double tête de lion est peut-être celui du dieu guerrier, Ninurta ;

« Ishtaran » est représenté par son symbole et acolyte, le serpent Nirah. Il était invoqué dans les temps sumériens archaïques comme un dieu associé aux règlements de frontières.

Cette stèle a été découverte lors des fouilles de Jacques de Morgan à Suse en 1899.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Mathieu Rabeau

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Mathieu Rabeau

Les inscriptions dans la pierre sont quasi universelles. Mieux que d'autres matières plus périssables, la pierre a gardé trace des premiers signes d'écriture, mais surtout elle a été choisie de volonté délibérée chaque fois qu'on a voulu donner à l'écrit durée, solennité et publicité : matériau presque indestructible, la pierre pérennise le message qu'elle porte.

Aussi fut-elle le support de prédilection des textes fondateurs de nombreuses civilisations, qu'ils émanent d'autorités religieuses ou politiques.

Si le métal, lui aussi, offre une garantie de durée - il est toujours utilisé pour les plaques commémoratives -, c'est la pierre qui, dans son emploi pour les inscriptions funéraires, illustre finalement le mieux la quête humaine d'éternité.

Matières nobles

Figurine-clou de fondation

Pour assurer la pérennité de leur nom et de leurs constructions, les souverains enfouissaient dans les fondations des textes commémoratifs inscrits sur des supports précieux, la pierre et le métal, matières rares et chères qu’il fallait importer.

Ce dépôt provient de l’une des huit caches placées sous le temple de Ninhursag, sur l’acropole de Suse, par le grand souverain de l’empire d’Ur III, Shulgi. La figurine représente le roi dans sa fonction de bâtisseur, portant sur la tête le couffin rempli de briques. Sa pointe, avec son inscription, montre la fonction de l’objet qui, enfoncé comme un clou dans le sol, avait pour mission de purifier les fondations de l’édifice et de les protéger contre les démons. Ce rite assurait en même temps la stabilité du temple en reliant ses bases, enfoncées dans le monde inférieur, aux constructions qui s’élevaient au-dessus du sol.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

En Mésopotamie, pour transcrire des messages royaux, on préférait à l'argile d'usage courant des matériaux plus durs et plus beaux, difficilement importés des montagnes lointaines : or, argent, cuivre, bronze, lapis-lazuli, cornaline, agate, diorite noire ou albâtre, capables de défier le temps, étaient les supports de l'écriture destinée aux dieux et aux rois. Ainsi gravait-on dans ces supports précieux des écrits commémoratifs destinés à être enfouis dans les fondations des édifices religieux bâtis par les souverains.

Cette figurine de cuivre représente le roi dans sa fonction de bâtisseur : il porte sur la tête un couffin rempli de brique. La pointe, couverte d'une inscription votive nommant le roi, devait être enfoncée comme un clou dans le sol afin - disait-on - de purifier les fondations de l'édifice et de les protéger des démons. Ce rite assurait la stabilité du temple en reliant ses bases souterraines à ses constructions extérieures.

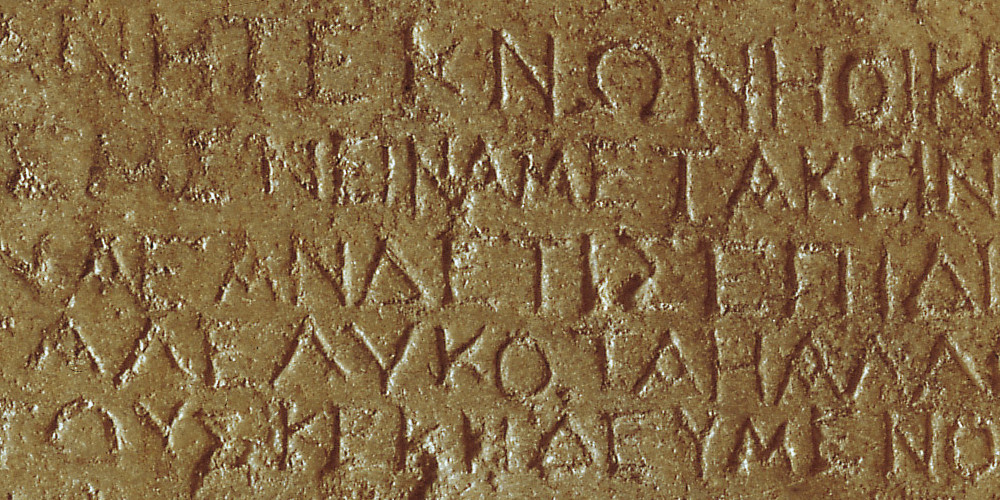

Stèle portant un décret impérial

Les deux premiers mots explicitent la signification politique de la stèle. Il s’agit d’un « décret de l’empereur » sur les violations de sépultures, ordonnant de mettre à mort tout pilleur de tombes. La forme des lettres autorise à dater l’inscription du 1er siècle. D’après les indications du collectionneur et érudit Wilhelm Froehner (« Envoyée de Nazareth en 1878 »), la stèle a été achetée à un marchand de Nazareth. Le fait que ce décret émanant de Rome soit traduit en langue grecque permet de penser qu’elle a pu être gravée en Galilée ou dans une ville grecque de la côte d’Asie Mineure.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cette stèle porte un décret de l'empereur Auguste (Ier siècle avant l'ère chrétienne), traduit en grec, ordonnant la mise à mort des pilleurs de tombes. Gravée dans le marbre, l'écriture fixe le message pour l'éternité, dans une rigide graphie monumentale qui contribue à la solennité du discours.

Matières précieuses

Les matières précieuses subliment l'écrit, mais elles peuvent aussi l'éclipser de leur splendeur, puisque c'est l'ensemble qui constitue un objet remarquable. On en use le plus souvent pour célébrer les dieux et les princes. Si les anciens souverains ont fait graver leurs lois dans la pierre, leurs sujets leur ont rendu hommage, ou ont tenté de gagner leurs faveurs, en leur offrant des livres précieux, tel ce livre de jade chinois, écrin précieux renfermant un texte dont le sens s'efface derrière le prestige de l'objet et le symbole de la matière.

Rouleau peint du Sutra de Kannon

Ce rouleau de soie est une véritable œuvre d’art due à Kikuchi Yôsai (1788-1878), peintre japonais de renom. Il est muni d’un bâton d’enroulage à embouts en ivoire. La soie, matière noble, ici doublée d’un papier à semis d’or, est parfois utilisée pour des rouleaux de luxe.

Le célèbre sutra bouddhique (chapitre XXV du Lotus de la Bonne Loi) est calligraphié en chinois à l’encre d’or de la main de l’artiste. Alternant avec les peintures, le texte évoque successivement les nombreuses calamités auxquelles les croyants échapperont s’ils implorent Kannon (en chinois Guanyin).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

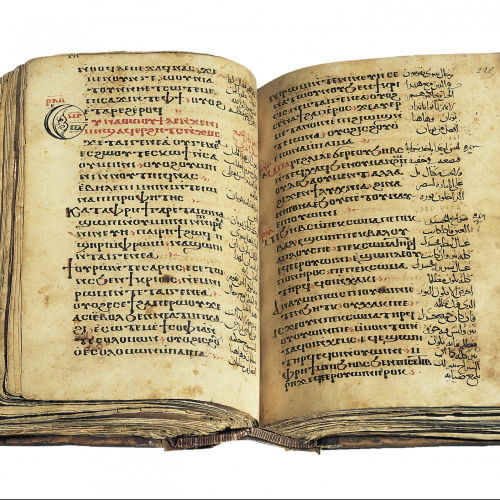

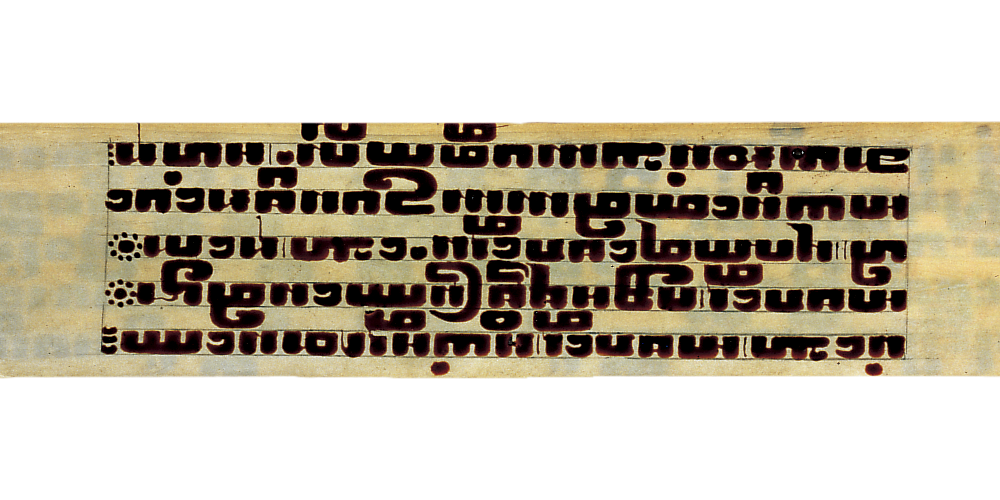

Dans les monastères bouddhistes, lorsqu'un jeune garçon entre dans la communauté, il est d'usage que ses parents offrent un Kammavâcâ (recueil de textes réglant la vie monastique) soigneusement calligraphié sur un matériau d'exception : ivoire, métal, mais aussi tissu de rebut venant de la robe d'un moine réputé.

En Chine, la soie a été le support de l'écrit avant le papier, à peu près en même temps que les lattes de bambou, qui étaient, elles, d'usage courant. Matière coûteuse, la soie était réservée à l'élite impériale ; à partir du 4e siècle, avec l'emploi généralisé du papier, elle resta le matériau des livres de luxe.

Traité sur la discipline des moines bouddhistes

Ce rare exemplaire du Kammavâcâ, traité sur la discipline des moines bouddhistes, a été copié sur onze feuilles d’ivoire recouvertes de laque, en écriture birmane dite "graine de tamarin" ; les ôles, sans trou d’enfilage pour les réunir en liasse, sont numérotées à l’aide de lettres.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

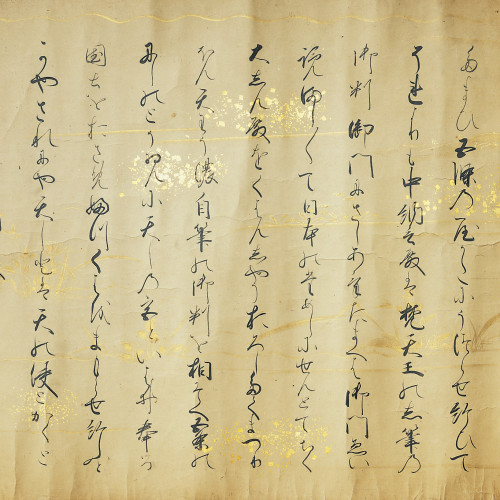

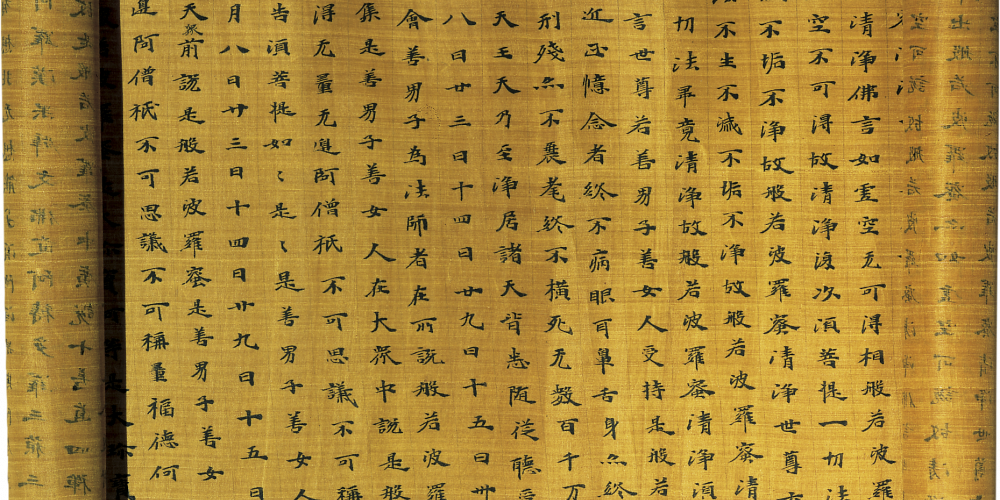

Le Sutra de la Grande Vertu de sagesse

En Chine, les sources littéraires mentionnent les " écrits sur soie ", boshu, dès le IVe siècle avant notre ère, mais les plus anciens retrouvés jusqu’ici proviennent d’une sépulture datée de 168 av. J.-C.

À l’évidence, la présentation du texte, copié de droite à gauche en longues colonnes sur des pièces de soie rectangulaires, s’inspirait alors des " livres de bambou ", jianshu, qui eurent cours dès les temps les plus anciens, et dont les plus vieux spécimens retrouvés remontent à l’époque des Royaumes combattants (Ve-IIIe siècle avant notre ère).

Les tiges de bambou, débarrassées de leur écorce, étaient découpées en tablettes de 1 à 2 cm de large et hautes de 15 à 60 cm. Chacune portait une seule colonne de caractères, et les planchettes étaient assemblées à l’aide de ficelles de chanvre pour former un volume ce.

Ces livres de bois, lourds et encombrants, et dont le texte se dispersait en cas de rupture des liens de chanvre, restèrent en usage jusqu’au IVe siècle de notre ère, époque où le papier fut adopté comme support courant de l’écriture.

Le manuscrit exposé date de la période ultime des livres de soie - alors que l’utilisation du papier avait défini de nouveaux standards issus des dimensions mêmes de la feuille de papier.

La soie était spécialement tissée en longues pièces de 26 à 27 cm de large (la hauteur d’une feuille de papier). Elle était teinte, puis enduite d’une cire légère avant de recevoir le texte calligraphié de droite à gauche à l’intérieur de colonnes tracées.

L’état ancien de la traduction chinoise (début du Ve siècle) de ce texte majeur du bouddhisme est ici donné dans une copie remarquable par la qualité de la calligraphie, de l’encre et de la soie. Avec le papier, la soie restera le support privilégié de la peinture et de la calligraphie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

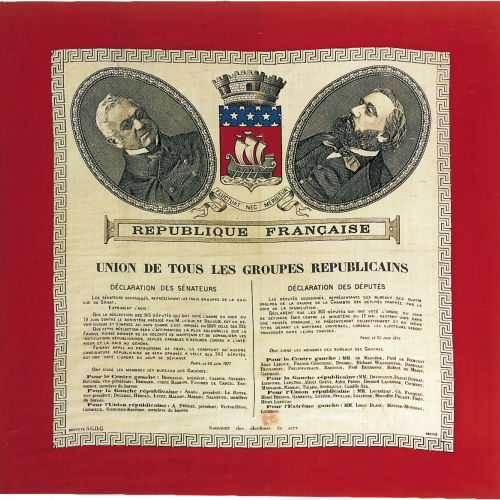

En Occident, il arrive qu'on utilise aussi la soie, mais de façon plus anecdotique : ce foulard de 1877 imprimé sur soie illustre l'alliance d'Adolphe Thiers et de Léon Gambetta dans la campagne électorale des républicains contre le président Mac Mahon.

Foulard de soie blanche à bordure rouge

Souvenir des élections de 1877

Après la dissolution de la Chambre en juin 1877, les trois cent soixante-trois députés signataires le 18 mai d’une déclaration en faveur des institutions républicaines, véritable manifeste contre le président Mac-Mahon, déclarent leur union et leur prochaine candidature aux élections d’octobre, lors du renouvellement de la Chambre.

Ce mouchoir de cou, imprimé sur soie, illustre l’alliance d’Adolphe Thiers, président d’honneur de la campagne électorale des républicains, et de Léon Gambetta, principal leader républicain. Les portraits des deux députés de la Seine figurent de part et d’autre des armes de la ville de Paris.

Instruments de propagande républicaine, ces foulards furent également portés aux obsèques de Thiers, qui mourut peu avant les élections.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Pour la gloire

La noblesse des matériaux utilisés dans la fabrication de cette reliure prestigieuse contribuait sans doute à magnifier le caractère sacré du texte biblique. Elle est constituée de deux plaques d'or fixées sur des ais. Sur la plus ancienne d'entre elles (13e siècle) sont fixés un crucifix filigrané et trois statuettes en ronde-bosse réalisées à l'aide de plusieurs feuilles d'or coulé, puis ciselé et poli. Saphirs, rubis, émeraudes, spinelles et perles rehaussent l'ensemble. Sur le sond plat, saint Jean l'Évangéliste écrit, entouré des symboles des quatre évangélistes. Au-dessus de sa tête une inscription indique que Charles V a offert cette reliure à la Sainte-Chapelle de Paris en 1379. L'émail noir des lettres et du fond a été obtenu à partir d'un mélange d'argent, de plomb et de soufre réduit en poudre, liquéfié au four, puis poli une fois refroidi.

Reliure d’orfèvrerie

Cette reliure est composée de deux plaques d’or fixées sur des ais. Très différentes, elles ont été assemblées au 14e siècle sur des Évangiles copiés vers 984 dans l’atelier du Maître du Registrum Gregorii, à Trèves. Jusqu’en 1791, la reliure a fait partie du trésor de la Sainte-Chapelle de Paris.

La Crucifixion du premier plat est du 13e siècle. Elle est constituée d’une plaque d’or sur laquelle sont fixés un crucifix filigrané et trois statuettes en ronde bosse, réalisées à l’aide de plusieurs feuilles d’or partiellement coulé puis ciselé et poli. Un semé de saphirs, d’émeraudes, de rubis, de spinelles et de perles rehausse l’ensemble.

Le second plat est une plaque d’or gravée et ciselée du 14e siècle, dont le fond fleurdelisé est niellé : les creux du motif ont été remplis d’un émail noir obtenu à l’aide d’un mélange d’argent, de plomb et de soufre réduit en poudre, liquéfié au four puis poli après refroidissement.

On y voit saint Jean l’Évangéliste écrivant, entouré des symboles des quatre évangélistes. Au-dessus de sa tête, une inscription gravée et niellée rappelle que le roi de France Charles V a offert cette reliure à la Sainte-Chapelle de Paris en 1379 : « Ce livre bailla à sa saincte chappele du palais Charles V de ce nom roi de France qui fu fuilz du roi Jehan lan mil troiz cenz LXXIX ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les reliures médiévales

Au Moyen Âge, les reliures des livres d'église sont à l'image des autres objets du culte. Leur décoration de pierres précieuses, d'ivoire ou d'orfèvrerie, confère aux évangéliaires une inestimable valeur servant la gloire du texte sacré. Les reliures des livres de bibliothèque sont loin d'être aussi riches : leurs ais sont simplement recouverts d'un cuir rude (truie, cerf, mouton, bœuf...) parfois décoré selon la technique de la ciselure ou de l'estampage. L'étoffe est utilisée pour les livres les plus précieux, religieux ou profanes : velours orné de broderies, ou soie brodée d'or et d'argent.

Lien permanent

ark:/12148/mmktvbmpk6m92