-

Album

AlbumLes hommes et la mer

-

Vidéo

VidéoDieux et héros grecs

-

Article

ArticleL’Océan primitif

-

Album

AlbumMille et un bateaux

-

Vidéo

VidéoLa mer médiévale

-

Article

ArticleLa mer, infranchissable ?

-

Album

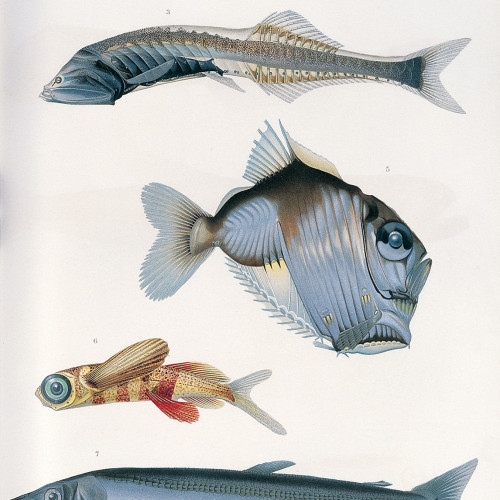

AlbumQue se passe-t-il sous la mer ?

-

Article

ArticleLa révélation des merveilles de la mer

-

Article

ArticleLa mer est-elle sans fond ?

-

Article

ArticleLa respiration de l’océan

-

Article

ArticleQuelle mer pour demain ?

La mer, infranchissable ?

© Bibliothèque nationale de France

La mer, lieu de passage des invasions : flotte normande allant assiéger Guérande

À peu près contemporaine de la tapisserie de Bayeux, cette représentation d’une barque normande allant assiéger Guérande surprend par la détermination des guerriers, peu sensibles à la fragilité et au délabrement de leur embarcation (mâture brisée et voiles déchirées) ni à l’état de la mer, pourtant formée. Sur une mer très stylisée, le nombre des hommes en armes, debout sur plusieurs rangées, suffit à exprimer l’importance de l’expédition.

© Bibliothèque nationale de France

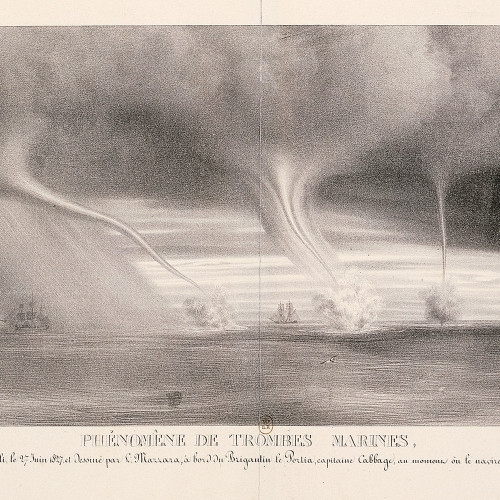

Fascinante et redoutée, la mer impose sa présence à tous ceux qui vivent sur une terre dont elle dessine les contours, qu’elle visite de ses vagues et de ses marées, qu’elle ravage parfois de ses tempêtes. Si ses tout proches rivages sont restés longtemps « territoire du vide », les hommes n’ont cependant pas hésité à l’affronter dès les plus lointaines époques, le peuplement de certaines îles du Pacifique en témoigne. Mais les moyens existaient-ils pour tenter l’aventure ? La mer était-elle franchissable ? La question se pose sous un double aspect : celui des possibilités techniques, mais aussi, et peut-être surtout, celui des disponibilités mentales.

« N’avoir entre la vie et la mort que l’épaisseur d’une table de planches »

Navigation à la boussole dans l’océan Indien au 14e siècle

C’est Jean sans Peur qui, vers 1410, a commandé à des artistes parisiens un recueil de récits de voyages faits en Orient aux 13e et 14e siècles (comprenant le voyage de Marco Polo), puis l’a offert le 1er janvier 1413 à son oncle Jean de Berry. Le récit du voyage de Jean de Mandeville, qui occupe les folios 141 à 225v de ce manuscrit, est un traité systématique sur les pays du monde en trente-quatre chapitres. Le texte, précédé d’un prologue, se divise en deux ensembles : le premier est une description de la Terre sainte et de l’Égypte s’achevant par un récit de la vie de Mahomet, le second est consacré à l’Asie, aux îles de l’océan Indien et à une partie de l’Afrique.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Tout d’abord, avec quoi se lancer sur l’eau ? Même si la construction navale progresse de façon continue au cours des dix siècles assignés au Moyen Âge, faisant du navire « probablement le plus beau fruit du machinisme médiéval », il faut prendre conscience des faiblesses des embarcations. Certes les Vikings ont atteint le Groenland et même le mystérieux Vinland sur leurs fragiles drakkars. Mais, jusqu’au 12e siècle, les bateaux sont bien mal armés pour affronter les grandes houles atlantiques. La galère, effilée et rapide, l’eau glissant bien sur son bordage à franc bord, a seulement 1,75 m de creux. La nef, à la coque plus profonde, n’est munie d’un gouvernail que dans les années 1180 au plus tôt. Au cours des 13e et 14e siècles, des navires plus grands sont construits. Au début du 15e siècle enfin apparaît « l’outil de la découverte », selon l’expression de Pierre Chaunu, la caravelle qui allie la maniabilité de la galère à la solidité de la nef. Mais il faut se rappeler qu’elle ne jauge en moyenne que cent tonneaux, ce qui interdit de pouvoir se munir en vivres pour de longues traversées.

Plus encore peut-être que dans la faiblesse des navires, c’est dans les lacunes de l’art de naviguer que résident les difficultés les plus grandes. En ce domaine, l’empirisme règne en maître. Faire le point avec précision relève de l’exploit. Certes, l’utilisation de la boussole est attestée dès 1190, mais la déclinaison magnétique est ignorée, au moins jusqu’au 14e siècle, d’autant plus facilement qu’elle est très faible en Méditerranée. Pour observer la hauteur des astres, les marins n’utilisent à peu près jamais l’astrolabe, pourtant connu dès le 12e siècle, mais le quadrant, un cercle en bois marqué en degrés, suspendu à un anneau portant un fil à plomb avec un système de visée sur le côté, instrument d’une précision aléatoire étant donné les mouvements du navire. En l’absence de tout chronomètre, il faut se contenter de retourner les ampolletas, sabliers donnant une durée d’environ une demi-heure, et de laisser filer des cordes à nœuds pour évaluer (en nœuds) la distance parcourue. On note enfin soigneusement les changements de cap commandés par les vents.

Carte Pisane

Cette carte sans date ni signature, découverte à Pise, fut achetée par Edme-François Jomard pour la Bibliothèque royale en 1839. En raison de son aspect archaïque, elle est considérée comme la carte portulan la plus ancienne qui nous soit parvenue. On observe la présence d’une croix rouge près de Saint-Jean d’Acre, dernière possession des croisés latins en Terre Sainte, tombée en 1291. Néanmoins, cette croix qui désigne traditionnellement la direction de l’orient sur les roses des vents ne suffit pas à dater avec précision ce document.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

On le voit, tout se conjugue pour que lorsqu’on « se met en mer », selon l’expression accoutumée, on ait avant tout le souci de ne pas perdre de vue la terre. Aux tables donnant des mesures de hauteur des astres, les marins préfèrent les routiers, qui indiquent avec précision un itinéraire longeant la côte et dont on retrouve la trace dès le 12e siècle. Quand, à la fin du 13e siècle (la Carte pisane date des années 1290), apparaissent les premières chartes portulanes, construites sur un canevas de roses des vents à trente-deux directions, ou rhumbs, elles s’accompagnent d’un complément indispensable, le portulan proprement dit, qui n’est autre qu’un routier amélioré. De cap en embouchure de rivière, de port en port, tous ces documents attestent une navigation faite essentiellement à vue. C’est d’ailleurs en « veues », unité de distance en mer déterminée par la limite de visibilité d’une voile sur l’horizon par temps clair, que sont encore, au 16e siècle, exprimées les distances dans le Grand routier de la mer. Cette somme des connaissances nautiques des marins du Ponant connut une large diffusion à partir de 1520.

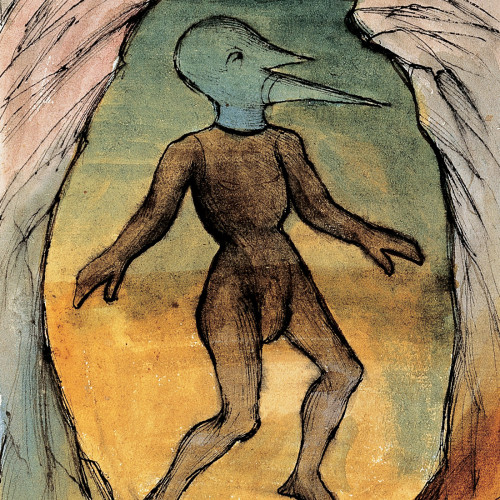

« Il n’y a pas de grand parcours en mer complètement dépourvu de terres »

Il faut ici faire entrer en jeu l’imaginaire. Si la Méditerranée peut être assez aisément parcourue par ceux qui sont sur ses rives comme « des grenouilles autour d’une mare », selon l’expression antique, l’Océan, qui s’ouvre à l’ouest de la Méditerranée, est tourné vers le Ponant, là où disparaît quotidiennement le soleil, un domaine connoté par la mort. C’est plus ou moins transgresser un interdit que de franchir les Colonnes d’Hercule, bornes mettant en garde les marins contre une trop grande audace et que l’on voit figurer sur quelques mappemondes, par exemple sur celle de Hereford (1300), où elles soutiennent une île qui barre en quelque sorte le détroit. Mais l’interdit appelle la transgression, celle des frères Vivaldi, en 1291, voulant sur leurs galères l’Allegranza et le San Antonio aller aux Indes par l’Océan, ou celle de Jaume Ferrer, parti en 1346 à la recherche du Riù del or dans l’ignorance totale de la longueur et des conditions du chemin à parcourir.

Mappemonde en TO avec les vents

Sur cette mappemonde, les vents sont figurés à la périphérie de la sphère ainsi que les Colonnes d’Hercule, indiquées très clairement. Au débouché de la Méditerranée, elles barraient le chemin vers l’Océan.

Bibliothèque municipale de Tours

Bibliothèque municipale de Tours

Les îles qui jalonnent l’océan changent aussi de visage. L’insula perdita de saint Brandan, hominibus ignota (inconnue des hommes) selon l’Imago mundi d’Honorius Augustodunensis (vers 1120), apparaît parfois visible un siècle plus tard selon l’Image du monde de Gossuin de Metz. La mappemonde de Hereford (vers 1300) assimile les îles de saint Brandan aux îles Fortunées, que l’on identifiera comme les Canaries lors de leur redécouverte en 1341. Toujours sur la mappemonde de Hereford, d’autres îles sont non plus barrières mais appel à la navigation.

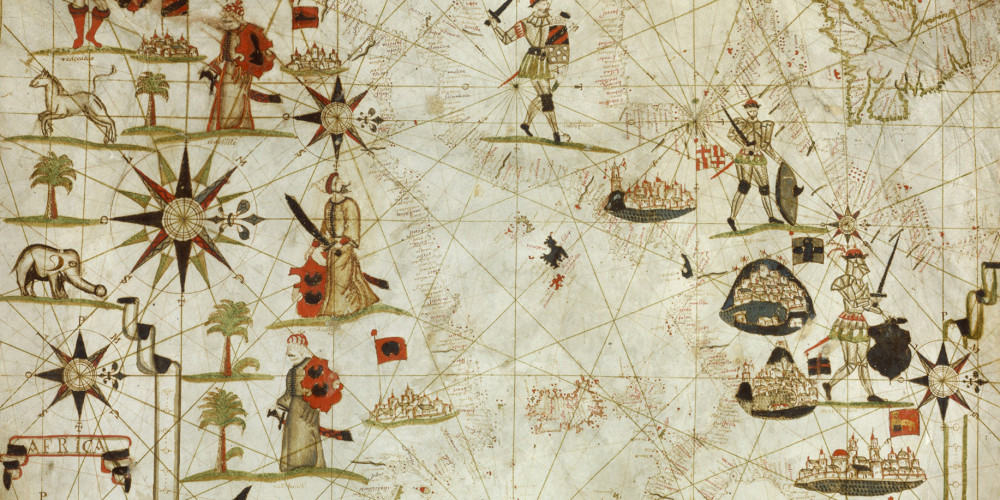

Carte-portulan de la Méditerranée

Orientée l’ouest en haut, cette carte-portulan italienne réalisée par un auteur originaire de Majorque est organisée par rapport à l’axe ouest-est de la Méditerranée. Elle met en scène, de part et d’autre de cette ligne, à droite les souverains d’Europe, portant armures, épées et écus, et à gauche les souverains musulmans, vêtus de longues robes, armés de cimeterres et de boucliers ornés du croissant de l’Islam. Tous sont identifiés par leurs noms ( « re de Spania », « re de Ongaria », « re de Alger », « re de Tripoli »...) ou par leurs armoiries. Cette riche ornementation fait écho à la guerre opposant Turcs et Impériaux sur les fronts de Hongrie (1593-1606). L’ensemble est surmonté d’une composition soignée figurant, dans le cou de l’animal, sainte Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus en majesté.

Les cartes-portulans sont apparues en Italie du Nord (Gênes, Venise) au cours du 13e siècle avec le renouveau des échanges maritimes en Méditerranée. Conçues comme une aide à la navigation, elles présentent plusieurs caractéristiques, parmi lesquelles figure le support utilisé. Bâties sur un réseau de lignes, dites rhumbs, correspondant aux directions de la boussole, elles sont centrées sur le tracé des côtes ; les toponymes, pour l’essentiel les noms des ports et havres, sont inscrits à l’encre perpendiculairement au littoral en fonction de conventions de couleurs précises (les ports les plus importants en rouge, les autres en noir, etc.). La carte montre les côtes méditerranéennes avec une précision beaucoup plus grande que celles de la mer Noire ou de l’Atlantique et, témoignage de ce que la navigation méditerranéenne était coutumière et indépendante des progrès scientifiques, l’échelle des latitudes n’y correspond pas du tout à la position des points en Méditerranée. La décoration montre aussi, à sa manière, combien cet espace constituait, non pas une barrière, mais un lieu de communication.

Support ordinaire de l’écrit au moment où ces cartes sont apparues, le parchemin était particulièrement adapté à un usage nautique en raison de sa souplesse et de sa résistance ; la peau – de mouton ou de veau – était souvent employée dans sa totalité, comme en témoigne ici le rétrécissement correspondant au cou de l’animal.

Production courante emportée à bord des navires, ou production de luxe, ornée et enluminée avec soin à l’attention de riches commanditaires – princes, armateurs ou marchands –, les cartes-portulans ont été confectionnées jusqu’au début du 18e siècle dans les grands centres maritimes de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal, etc.). Au 17e siècle cependant, face à la concurrence des grands atlas nautiques publiés aux Pays-Bas, le déclin de cette production cartographique s’est amorcé.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Quelle est la distance à franchir pour atteindre l’Inde par l’ouest ? C’est là que se situe le débat qui va se poursuivre pendant tout le 14e siècle et tout le 15e. Les mesures de la circonférence terrestre, héritées des Anciens, variaient des 31 500 milles d’Ératosthène (chiffre à peu près exact), aux 20 425 milles de Ptolémée (très inférieurs à la réalité). Sur cette circonférence, l’Eurasie s’étendait non sur les 130º qu’elle occupe, mais sur 180º selon Ptolémée et était même étirée sur 225º par Marin de Tyr (vers 200 après J.-C.). Enfin, les hésitations portaient sur la valeur du degré en milles nautiques, 50 selon Ptolémée, 66 selon Alfraganus (au 9e siècle), alors qu’il équivaut à 60 milles.

Autre incertitude : sur cette Terre, quelle est la part des terres émergées ? Dans l’Opus majus (vers 1270), Roger Bacon présentait les données du problème : l’eau recouvrait-elle les cinq sixièmes de la surface terrestre, comme le voulait le Livre d’Esdras, un apocryphe biblique, ou les trois quarts, selon l’Almageste de Ptolémée, ou bien fallait-il suivre Aristote, qui affirmait qu’une « petite mer » séparait l’extrémité occidentale de l’Espagne des premiers rivages orientaux de l’Inde ?

Cette dernière opinion avait les faveurs de Bacon. Au siècle suivant, Nicole Oresme, traduisant et commentant Aristote dans Le Livre du ciel et du monde (1377), oppose une étroite partie « descouverte d’eaue […] la plus noble et comme le devant et la face ou visage de la Terre » à tout le « demourant […] enveloppé en eaue et vestu et couvert de mer aussi comme d’un chaperon ou d’une coiffe ». Au même moment (vers 1350), Jean Buridan ne voyait pas de raison pour que seule une partie du globe soit découverte. L’on sait enfin l’influence du passage de l’Opus majus évoqué plus haut et repris dans l’Imago mundi de Pierre d’Ailly (1410) sur la résolution de Christophe Colomb.

Christophe Colomb s’élance vers les Indes

Christophe Colomb vogue vers l’Amérique, environné d’allégories de la mer.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

On voit ainsi s’effacer peu à peu cette géographie de l’infranchissable qui était celle des premiers siècles du Moyen Âge. De ce changement, rien ne porte peut-être mieux témoignage que l’apparition des portulans. La terre des hommes y apparaît « désorientée » au sens propre du terme, libérée du rappel de la chute qui dominait le haut des cartes avec un paradis terrestre désormais interdit. Elle apparaît surtout désenclavée : l’océan n’est plus une ceinture infranchissable renforcée encore, telle une muraille, par les tours et les bastions des îles qui la jalonnent, mais une route largement ouverte où ces mêmes îles sont devenues comme autant d’escales sur le chemin de la découverte d’autres terres habitées. Il faut bien prendre conscience que nous sommes là en présence d’une véritable révolution, comme le souligne Jurgis Baltrusaitis : « Au lieu d’espaces enfermés à l’intérieur d’un cercle étroit surgissent des étendues sans fin… La Terre change brusquement d’aspect. »

Ainsi, lents perfectionnements techniques et surtout nouveau regard sur le monde se rencontrent au seuil des Temps modernes pour dire la mer franchissable. « Sur ces routes inconnues, assure Toscanelli dans sa célèbre Lettre (1474), il n’y a pas de grand parcours de mer complètement dépourvu de terres. » Il faisait écho aux encouragements prodigués un siècle plus tôt par Jean de Mandeville dans son Livre de mervailles de mounde (1356).

Confiance et méfiance, la grande mer où l’on ne voit plus que le ciel et l’eau apparaîtrait toujours aussi peu rassurante s’il n’y avait les îles. Le désir de franchir la mer n’est pas lié à quelque défi lancé aux éléments, comme aujourd’hui chez les navigateurs solitaires ou les équipages des grandes courses transocéaniques, il est désir d’aller à la rencontre d’autres terres, d’autres hommes, la mer n’étant que chemin nécessaire vers eux. Comme le disait dès 1235 l’ermite à Lancelot dans l’Estoire dou Graal : « Par la meir dois-tu entendre le monde. »

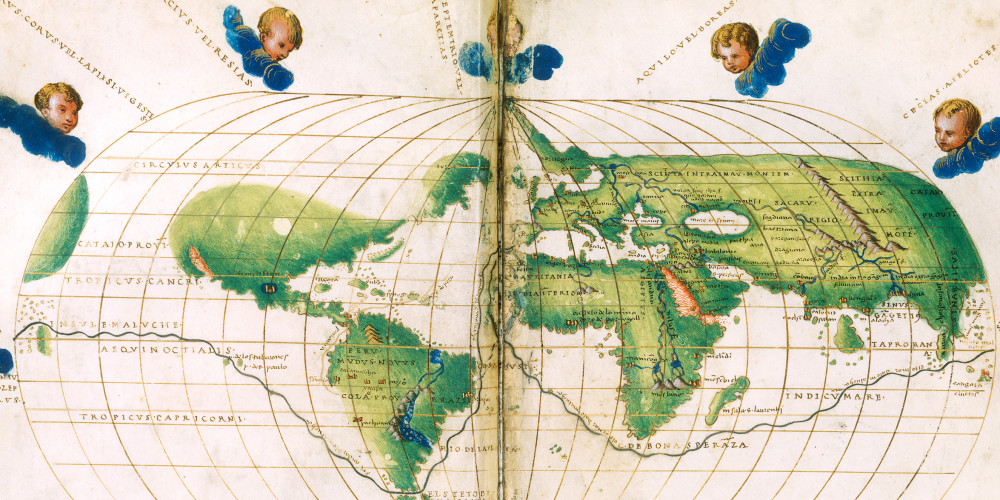

Magellan fait le tour du monde par l’océan

Cette carte montre la route empruntée par Magellan pour faire le tour du monde, qui ouvrit la “route des épices“. Contournant le nouveau continent, Magellan découvrit un océan, qu’il nomma “Pacifique“ et dont il conjectura l’ampleur insoupçonnée d’après la longueur de sa navigation. La carte montre aussi la route de l’or du Pérou, qui empruntait l’isthme de Panama à dos de mulet pour prendre la mer ensuite vers Séville. C’est l’unique carte ancienne sur laquelle un auteur a indiqué les deux parcours maritime : le trafic de l’or depuis l’Amérique du Sud et la circumnavigation de Magellan et de ses équipages entre 1519 et 1522.

Ce premier voyage de circumnavigation du globe fut réalisé par Magellan dans des circonstances dramatiques. Son projet de découvrir un passage permettant de rejoindre les Moluques au-delà de l’Amérique ne recevant aucun appui officiel du Portugal, il quitta son pays pour passer au service de Charles Ier d’Espagne, futur Charles Quint. En 1517, il devenait citoyen espagnol sous le nom de Fernando de Magellanes. Devant le conseil des ministres, il produisit un globe terrestre plaçant les Moluques dans la partie du monde que le traité de Tordesillas avait dévolue à l’Espagne et exprima ses convictions de pouvoir contourner l’Amérique qui, subodorait-il, devait se terminer en pointe, comme l’Afrique.

Comme on peut le voir sur cette carte de son voyage tracée par l’Italien Battista Agnese, Magellan, au sortir du détroit, n’a pas pris directement le cap des Moluques. Il est remonté au nord avant d’obliquer vers l’ouest, peut-être pour rechercher de nouvelles îles aux épices, mais, plus sûrement, pour trouver des alizés portants, avec cet instinct des vents qui caractérise les grands navigateurs. Cet itinéraire est aujourd’hui encore celui qu’utilise le plus souvent la navigation de plaisance.

En mars 1521, la flottille jeta l’ancre près d’un petit archipel qui reçut le nom d’îles des Larrons, car les indigènes subtilisèrent aux voyageurs quantité d’objets et même une chaloupe. Il s’agissait de Guam, dans les actuelles îles Mariannes. Une semaine plus tard, ils atteignaient les futures Philippines où Magellan commit une imprudence qui lui coûta la vie. Engagé aux côtés d’un petit roi local dans un combat contre une tribu rivale, il succomba sous les flèches empoisonnées, les lances et les cimeterres des indigènes. Dans un passage émouvant, Pigafetta, compagnon de voyage, raconte comment il se sacrifia pour couvrir la retraite de ses hommes. L’expédition, dont il ne restait qu’un seul navire, erra six mois parmi les îles jusqu’à ce que le Basque Juan Sebastian El Cano la prenne en charge et la ramène à son point de départ. C’était le 6 septembre 1522. Les marins découvrirent alors qu’ils avaient accumulé, en faisant le tour du monde, un jour de retard sur la date officielle connue dans la Chrétienté.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmc3n8489rdj2