Les écritures carolines

Avec le règne des souverains carolingiens (751-987), l'écriture des livres connaît une véritable renaissance. A la fin du 8e siècle, dans le monastère de Corbie, s'élabore une nouvelle graphie, petite, ronde et lisible : la minuscule caroline. Permettant d'économiser le parchemin, elle est imposée dans tout l'empire par Charlemagne, à la fois pour les ouvrages sacrés et profanes. Employée pendant plus de quatre siècles avant de tomber en désuétude, elle a servi plus tard de modèle aux typographes de la Renaissance.

Mots-clés

Écriture à Corbie

Dès le début du 8e siècle, un effort de régularisation de l'écriture se manifeste dans le scriptorium de l'abbaye royale de Corbie où s'esquissent les premières formes de caroline. La formation de cette écriture n'est pas le fruit d'une évolution plus ou moins spontanée et inconsciente, mais le résultat d'une recherche délibérée, répondant aux besoins de la renaissance carolingienne.

Bibliothèque nationale de France

Écriture de Maurdramne

C'est sous l'abbatiat de Maurdramne (772-780) qu'apparaît à Corbie un nouveau type d'écriture dérivé de l'écriture semi-onciale, qui joue un rôle fondamental dans l'élaboration de la minuscule caroline. Très claire et aérée, cette écriture présente les mêmes caractères que sa descendante, à quelques particularités près : sorte de nœud en haut à gauche des lettres f et s, a ouvert alternant avec a oncial, i pointé de type insulaire. Elle représente la dernière étape dans l'évolution des écritures pré-carolines à Corbie.

Bibliothèque nationale de France

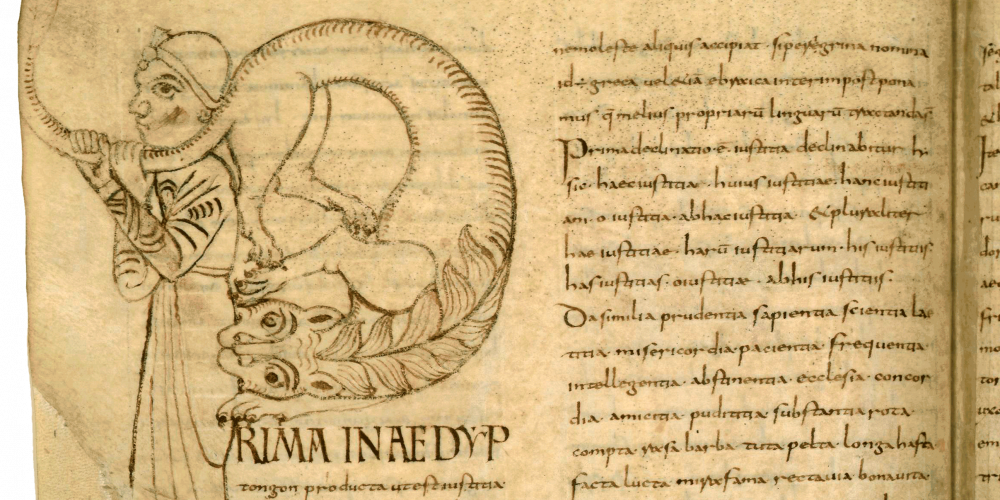

Écriture a-b de Corbie

Apparue sous l'abbatiat d'Adalhard (780-826), c'est une écriture calligraphique, non dénuée d'archaïsme, qui associe l'écriture mérovingienne et la tradition irlandaise. Elle est caractérisée par un a formé d'un i et d'un c accolés, et par un b dont la haste est munie d'une petite barre horizontale qui entre en ligature avec la lettre suivante. L'écriture a-b de Corbie fut une étape de ce processus et participe, avec l'écriture de Maurdramne, à cet effort de clarté et d'harmonie qui aboutira à la minuscule caroline.

Bibliothèque nationale de France

La minuscule caroline

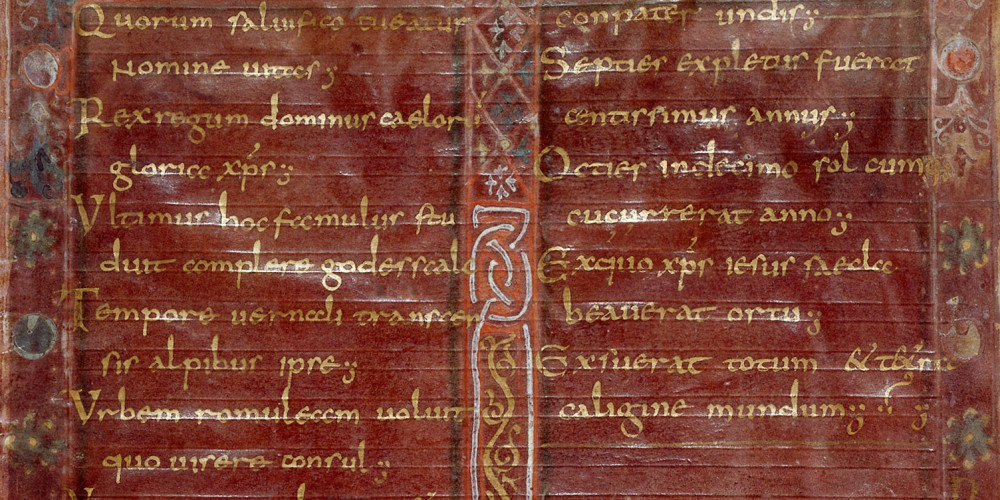

Attestée dès les années 770 parmi les scribes de la chancellerie chargés de la rédaction des actes royaux, cette écriture représente l'aboutissement des différents types d'écriture élaborés à Corbie. Elle trouve très rapidement un écho dans les grands scriptoria, celui de Corbie d'abord, celui du Palais ensuite où, dès 781-783, le poème que Godescalc dédie à Charlemagne est copié en caroline. En 789, Charlemagne érige la minuscule caroline au rang d'écriture officielle dans le royaume.

Bibliothèque nationale de France

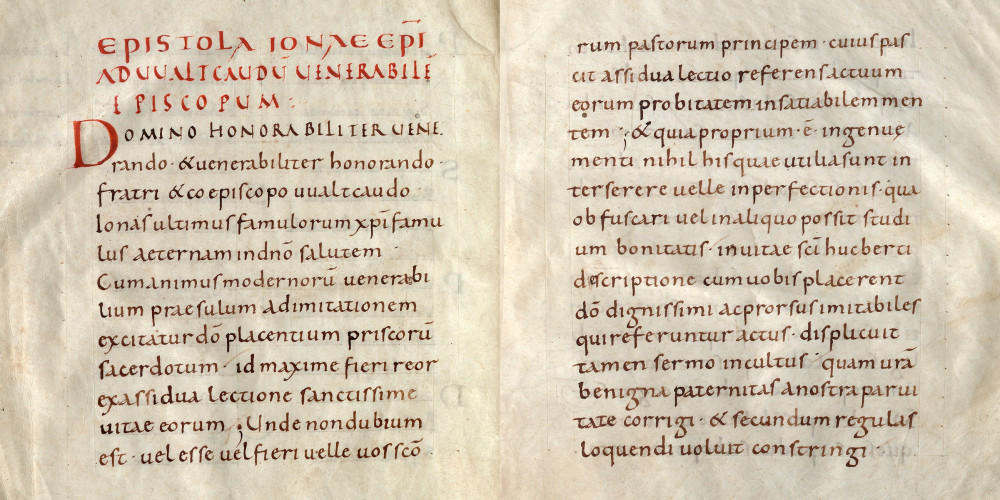

Une écriture ronde et régulière

Petite et cursive, la caroline est une écriture ronde et régulière, d'une grande lisibilité. Un espace est respecté entre les mots, ce qui lui confère une belle régularité. Chaque lettre est dessinée selon un ductus bien défini, qui respecte l'équilibre entre le corps de la lettre et ses hastes montantes et descendantes. Elle est caractérisée par une absence presque totale de ligatures (hormis et et st) et d'abréviations. Cet alphabet minuscule est d'une telle perfection qu'il demeure presque inchangé durant quatre siècles.

© Bibliothèque nationale de France

Une écriture très fonctionnelle

L'écriture carolingienne est incomparablement plus fonctionnelle que les deux écritures pratiquées à l'époque mérovingienne : la première, en lettres majuscules, était trop longue à copier et la seconde difficile à déchiffrer à cause de ses ligatures compliquées et de ses spécificités régionales, qui la rendaient incompréhensible aux étrangers.

Bibliothèque nationale de France

De nouvelles pratiques scripturales

L'écriture caroline s'impose en quelques années, aussi bien dans les textes sacrés que dans les textes profanes, car elle économise à la fois le parchemin et le travail du copiste. Avec elle s'élaborent de nouvelles pratiques qui professionnalisent l'activité des copistes et concourent à une augmentation spectaculaire de la production des manuscrits.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

La caroline de Reims

Dans le scriptorium de Reims fondé par l'archevêque Hincmar, on pratique une écriture au petit module régulier et ferme : l'écriture rémoise permet de réduire une page en onciale à une seule colonne en caroline. Malgré l'absence totale de ponctuation, habituelle aux 5e-6e siècles, les copistes carolingiens comprennent la signification des espaces blancs de leur modèle. Ils ajoutent leur système de ponctuation, point et virgule, mais font quelques erreurs, dues à l'absence d'intervalle entre les mots et sans doute à une connaissance imparfaite du latin.

Bibliothèque nationale de France

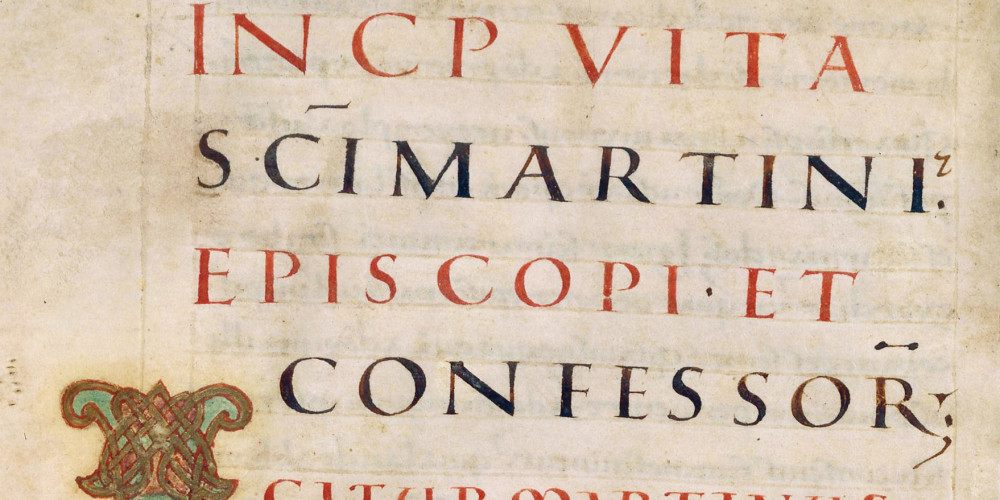

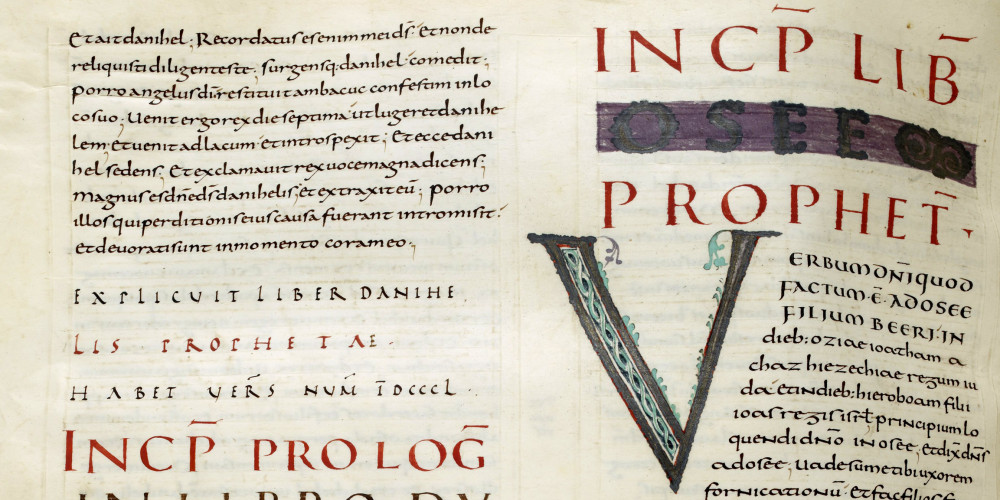

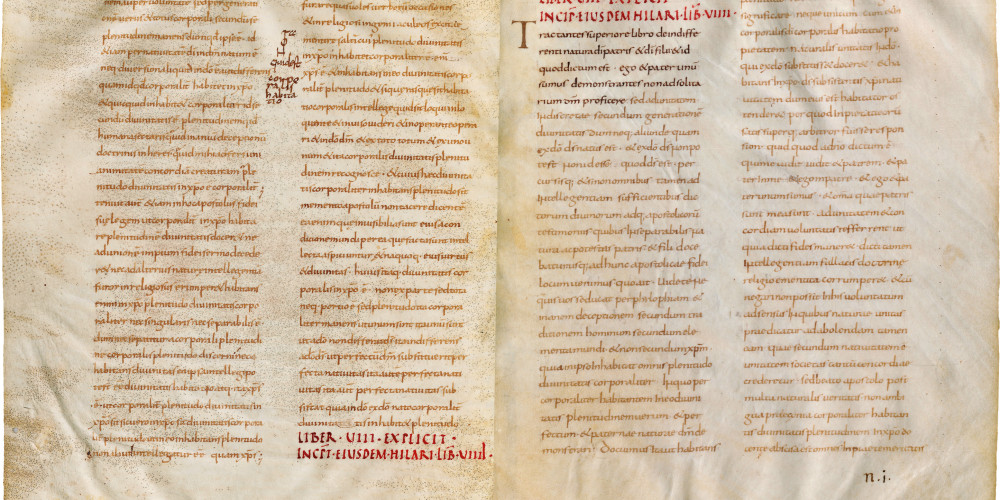

Capitale, onciale et minuscule caroline

Les manuscrits carolingiens emploient fréquemment plusieurs types d'écriture. Comme dans le livre imprimé, les styles d'écriture manuscrite permettent de hiérarchiser l'information dans la mise en page. Ainsi capitale, onciale et minuscule caroline sont employées ensemble pour les titres, les prologues et le corps du texte dans cette magnifique Bible du 9e siècle.

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France