-

Album

AlbumL'islam

-

Article

ArticleLes textes fondateurs de l’islam : Coran et Sunna

-

Article

ArticleLes débuts de la transmission écrite du Coran

-

Article

ArticleLe Coran

-

Article

ArticleLes autres sources de l’islam

-

Article

ArticleLes croyances de l'islam

-

Article

ArticleLa diffusion du Coran à travers le monde

-

Article

ArticleLes usages du texte coranique

-

Article

ArticleUn interdit de la représentation dans l’islam ?

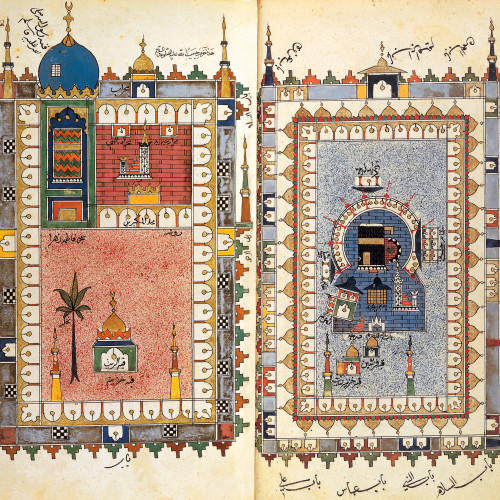

Un interdit de la représentation dans l’islam ?

© Bibliothèque nationale de France

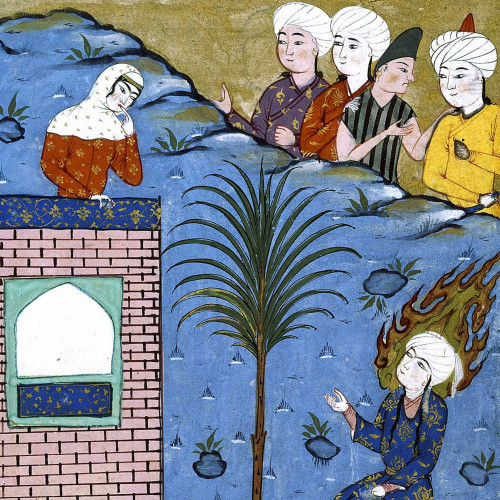

Le mir’aj du Prophète

Cette scène classique du mir’aj de Muhammad représente l’ascension du Prophète chevauchant al-Burâq, guidé par l’archange Gabriel entouré de six anges.

Réel ou fictif, le voyage nocturne esquissé dans le Coran est développé par la tradition. Muhammad, réveillé par l’ange Gabriel, monte sur une jument ailée à tête de femme qui, à la vitesse de l’éclair, l’emmène à Jérusalem. Une échelle de lumière lui fait alors traverser les sept cieux où il rencontre les prophètes qui l’ont précédé. Arrivé au trône de Dieu, celui-ci, invisible, lui ordonne divers commandements pour les croyants. Avant de revenir à La Mecque, il traverse les enfers.

Au milieu d’anges aux couleurs chatoyantes porteurs de coupes de lumière, on voit, dans une auréole d’or qui désigne les prophètes, Muhammad monté sur sa jument ailée al-Burâq. Le visage voilé et les mains tendues, il semble interroger l’ange Gabriel qui le précède pour le guider.

© Bibliothèque nationale de France

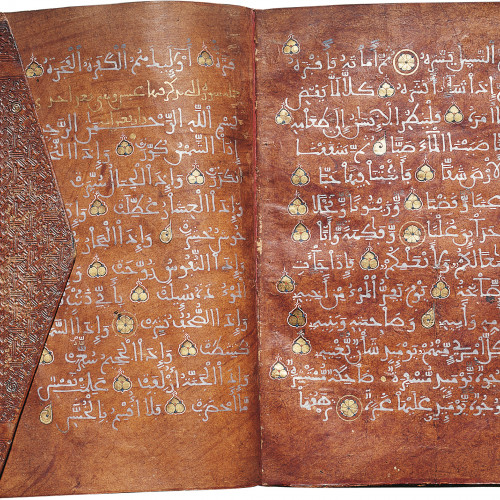

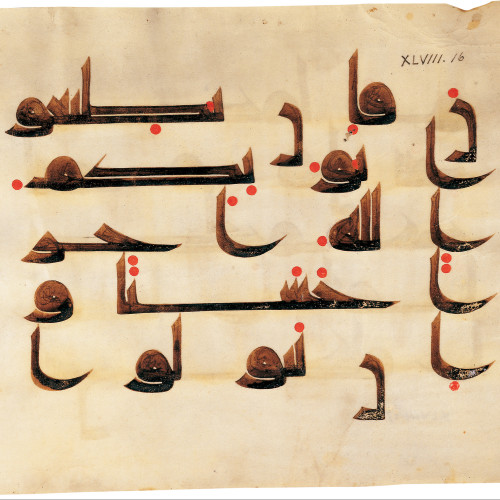

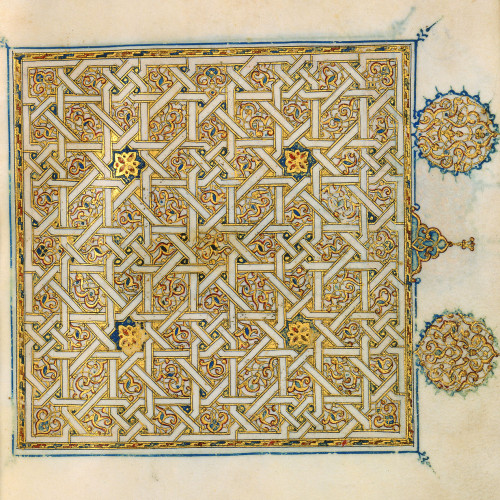

S’appuyant sur un verset du Coran rejetant les statues des idoles et sur un hadîth accusant les faiseurs d’images de vouloir rivaliser avec Dieu, seul créateur et insuffleur de vie, certains théologiens musulmans ont condamné formellement la représentation des êtres animés. Cet interdit de la figuration, strictement appliqué pour le Coran et les ouvrages de hadîths ou de fiqh, a favorisé l’émergence des arts de la calligraphie et d’une ornementation fondée uniquement sur l’arabesque et la géométrie. Pourtant, des représentations figurées, parmi lesquelles on peut voir Muhammad, sa famille et les prophètes bibliques, ont existé dans d’autres genres littéraires, épopées, chroniques historiques, Qisas al-anbiyyâ’ (Histoires des prophètes), particulièrement dans les mondes iranien, turc et indien.

Entrée de Mahomet à La Mecque et destruction des idoles

Muhammad remporte plusieurs victoires militaires, dont celle de Badr sur les Mecquois, puis doit se battre à l’intérieur même de Médine, d’abord avec les « hypocrites » nouveaux convertis dont la tiédeur est une faiblesse pour la communauté, ensuite avec les tribus juives. Ces victoires assurées, Muhammad organise les règles de la nouvelle communauté, inspiré par les révélations qu’il reçoit. Dans ce manuscrit, le Prophète n’est jamais représenté de manière figurative, il est seulement symbolisé par une flamme.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La représentation des personnages bibliques

L’islam, troisième des grandes religions révélées, ne s’inscrit pas en opposition avec le judaïsme et le christianisme mais se présente comme leur achèvement. Des histoires venues de la Bible, en arabe isrâ’iliyyât (légendes juives), se trouvent dans le Coran mais aussi dans l’exégèse, les ouvrages d’histoire universelle et dans un genre littéraire spécifique, les Qesas al-anbiyâ (Histoires des prophètes).

À nouveau, le sacrifice du fils n’a pas lieu

Abraham (Ibrâhîm), « l’ami de Dieu », occupe une place importante dans le Coran en tant que prédicateur du monothéisme. L’épisode du sacrifice du fils reprend la tradition biblique mais ne mentionne pas le nom d’Isaac. Sujet de longs débats parmi les commentateurs, l’opinion prévalut qu’il s’agissait d’Ismaël, fils d’Agar, à qui la tradition islamique attribue la fondation du sanctuaire de la Ka’ba avec son père.

Cette peinture appartient à un manuscrit des Histoires des prophètes réalisé certainement à la cour royale safavide de Qazvin pour un personnage de haut rang ; en témoigne la richesse des miniatures dues à plusieurs artistes. L’intensité dramatique de l’œuvre, qui pourrait être de la main du célèbre peintre Rezâ ’Abbâsi, est renforcée par sa construction : l’espace entre le ciel et la terre est réparti selon une première diagonale ; une seconde la croise reliant la tête d’Abraham à l’ange. À leur intersection, se trouve le visage tourmenté du prophète, à la jonction des mondes terrestre et divin, les flammes de son nimbe reprenant le mouvement des ailes de Gabriel tandis que le regard du fils semble impassible, déjà tourné vers l’ailleurs. Contrairement aux conventions, Abraham porte le couteau à sa propre épaule comme s’il voulait le tourner contre lui-même.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Miracle du bâton métamorphosé

L’épisode, souvent illustré dans les "Histoires des prophètes", montre comment Moïse accomplit des miracles sous l’inspiration divine. Confronté à Pharaon et à ses magiciens, son bâton se transforme en un énorme serpent qui terrifie et attaque les serviteurs de Pharaon. Vaincus dans leur joute, ces derniers sont convertis.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Adam honoré par les anges

Créé à partir de terre, d’argile et de boue auquel Dieu a insufflé la vie par la force de sa parole, Adam, premier homme et premier prophète, habite au paradis avec sa compagne. Ils en sont expulsés pour avoir mangé le fruit interdit, proposé par Satan et non par un serpent. La tradition musulmane qui complète le Coran reconnaît la faute première d’Adam mais rejette le péché originel car Dieu lui a pardonné. ève Hawwâ dont le nom n’est pas cité dans le Coran, serait née de la côte d’Adam.

Cet épisode spécifique au Coran montre Adam nouveau-né, nu au milieu des anges prosternés devant lui. En haut à droite, Iblis (Satan), la peau sombre symbolisant la noirceur de son âme, refuse d’obéir à l’ordre de Dieu « Prosternez-vous devant Adam » sous prétexte que Dieu a créé Adam d’argile et lui de feu.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Kan’ân refusant d’embarquer

À travers des passages dispersés et une sourate qui porte son nom, l’histoire de Noé, simplifiée mais proche du récit biblique, met surtout l’accent sur le rejet de Noé par les siens et la mission qui lui incombe de prêcher le monothéisme à son peuple rebelle. Noé obéit à l’ordre divin de construire l’arche, d’y embarquer sa famille ainsi qu’un couple de chaque espèce. Ils sont ainsi sauvés des flots envoyés en châtiment par le Seigneur tandis qu’est englouti le peuple infidèle.

Montrée comme une simple barque, l’arche transporte quelques personnages dont Noé, reconnaissable grâce à son nimbe d’or qui désigne les prophètes. Il demande à son quatrième fils, Kan’ân de partir avec eux. Celui-ci, incroyant, refusant d’embarquer pour se réfugier au sommet d’une montagne, y périra noyé.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Dans ces traditions, Muhammad se présente comme le continuateur légitime et ultime de vingt-cinq messagers envoyés par Dieu pour répandre le monothéisme auprès de leurs peuples. Les références aux prophètes antérieurs, disséminées dans le Coran et rarement sous forme de récits ordonnés, viennent par leur exemplarité renforcer le message coranique. L’islam en investissant les personnages bibliques n’arabise pas seulement les noms, il met en lumière ou délaisse certains épisodes, en ajoute parfois d’autres. Certaines figures proviennent de l’Ancien Testament – Adam (Âdam) et Ève (Hawwâ), Noé (Nûh), Moïse (Mûsâ), Abraham (Ibrâhîm), Salomon (Sulaymân), Joseph (Yûsuf) ; d’autres du Nouveau Testament – Jésus (’Îsâ), Marie (Maryam), Jean Baptiste (Yahya Ibn Zakariyyâ) ; enfin deux sont spécifiques à l’islam, Sâlih et Hud.

Seul mortel à avoir parlé directement à Dieu, Moïse est mentionné plus qu’un autre dans le Coran car il a délivré la Loi écrite à son peuple et a fait grand nombre de miracles. Abraham, moins cité, occupe néanmoins la place centrale. Ni juif ni chrétien, il est qualifié de hanîf, c’est-à-dire qu’il adhère au monothéisme originel.

Arrivée de Mahomet à La Mecque

Rejetés par les Mecquois qui vénéraient les idoles et les dieux païens, un premier groupe de convertis se réfugie en éthiopie et Muhammad doit quitter la ville avec un petit groupe de fidèles en 622 et s’installe à Yathrib, la future Médine. C’est l’hégire (l’émigration) qui deviendra l’an I de l’ère musulmane. De visionnaire isolé, Muhammad devient un puissant chef politique et militaire.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Mahomet, David et Salomon

Six passages évoquent David (Dâwûd) dans le Coran. Plus prolixes, les Histoires de prophètes racontent sa geste en s’inspirant de la tradition juive. Commençant sa mission prophétique en tuant le géant Goliath, il apparaît dans quelques épisodes avec son fils Salomon, plus célèbre que lui. Sa légitimité de prophète fit néanmoins débat car ses amours avec Bethsabée, une femme mariée et le meurtre de son époux s’opposaient à ce statut. Contrairement au David biblique, il n’est pas l’ancêtre du Messie.

Dans le voyage nocturne qui le conduit à travers les sept cieux jusqu’au trône divin, Muhammad rencontre chacun des prophètes qui l’a précédé. On le voit ici en compagnie de David et de Salomon.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Trouve-t-on les personnages bibliques dans la tradition iconographique musulmane de l’art du livre ? Cette question recouvre celle plus large du statut de l’image, tout particulièrement dans le domaine religieux. Souvent présentée comme un caractère fondamental de l’islam, l’interdiction de représenter des êtres animés a été diversement suivie selon les périodes et les lieux. Un verset coranique, auquel se sont souvent référé les théologiens musulmans, s’élève contre les statues des idoles polythéistes mais ne condamne pas expressément la figuration. Ce sont en fait les hadîths, dits et faits du Prophète, qui ont suscité la jurisprudence en ce domaine. Cette prescription, appliquée strictement dans le décor des corans et des ouvrages de sciences religieuses, a entraîné le développement de la calligraphie et d’une ornementation basée sur la géométrie et l’arabesque. L’absence de la représentation de Dieu reste une constante, néanmoins des peintures de scènes religieuses existent dans d’autres œuvres, essentiellement en milieu persan et turc, jamais dans le monde arabe.

Vierge à l’enfant

Selon le Coran et la tradition, Marie part dans le désert pour donner naissance à son fils. Durant les douleurs de l’accouchement, elle s’agrippe à un palmier qui se couvre alors de feuilles et de fruits. Le bébé se met miraculeusement à parler pour lui dire de secouer l’arbre et se nourrir de ses fruits.

Mentionné dans 93 versets, Jésus (’Isâ) compte parmi les prophètes majeurs. Le Coran affirme avec insistance qu’il n’est pas fils de Dieu mais seulement son envoyé. Désigné comme « Fils de Marie », il naît d’une mère vierge par un décret créateur divin. Les miracles qu’il accomplit sont autant de preuves de sa mission prophétique : paroles dites dès la naissance, oiseaux façonnés d’argile auxquels il donne vie, guérison d’un aveugle et d’un lépreux, résurrection des morts et don divin d’une table servie.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les scènes représentées

On ne dépeint pas des personnages mais des épisodes de leur vie qui forment un corpus iconographique allant de la Création du monde jusqu’à Muhammad. Les manuscrits consacrés à ce dernier comme le Siyar-i nabi (Vie du Prophète) ou le Zubdat al-tawarikh (Crème des histoires), exécutés à Istanbul, reprennent les mêmes cycles d’illustration. Certains sont spécifiques à l’islam. Les anges se prosternent devant Adam nu qui vient de sortir des ateliers divins. Le jeune Abraham est jeté dans un brasier sur l’ordre du roi païen Nemrod, récit qui n’est pas tiré de la Bible mais du Talmud et de la Michna. D’autres sont plus traditionnels : ainsi la construction de l’arche de Noé ou l’histoire de Jonas (Yûnas) avalé par le poisson. Les personnages familiers au Nouveau Testament sont évoqués dans des traditions proprement musulmanes : Marie, l’Enfant Jésus sur ses genoux, est adossée à un palmier chargé de dattes près duquel elle vient d’accoucher ; la Crucifixion n’est jamais représentée mais seulement Jésus, accroché à une corde.

Jonas avalé par le poisson

Le prophète Jonas (Yûnus), appelé aussi « l’homme au poisson » a donné son nom à la sourate X. Les récits musulmans ont brodé sur ce petit conte biblique qui intriguait les théologiens car le peuple de Jonas, contrairement aux autres, y était sauvé malgré sa conversion tardive. Des auteurs mystiques comme Rûmî ou des historiographes comme Tabari ont enjolivé l’histoire, symbole du salut, en faisant de la réclusion dans le ventre du poisson une durée de quarante jours correspondant au temps de la retraite mystique ou du deuil.

On voit ici Jonas habillé à moitié englouti par le poisson géant, laissant derrière lui le bateau et ses passagers. La présence de cet homme nu nageant à coté étonne : serait-ce une autre représentation de Jonas jeté dans l’eau par les marins avant d’être avalé ?

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

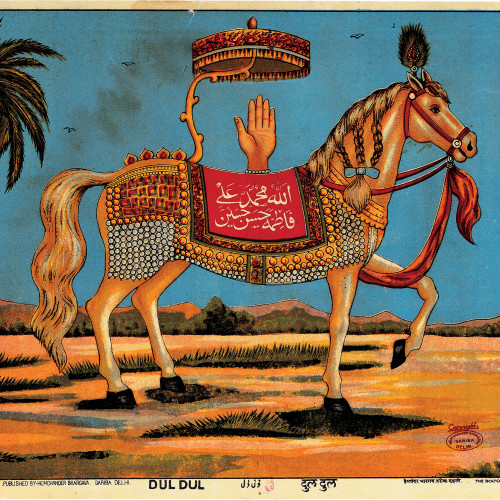

Le voile du visage

Un nimbe de flammes d’or autour de la tête distingue les prophètes. Avec la montée de l’orthodoxie, les visages, d’abord découverts, se cachent derrière un voile protecteur puis disparaissent, symbolisés seulement par une gerbe de feu ; dans les manuscrits copiés au Cachemire au 19e siècle, les silhouettes tout entières se fondent en une flamme d’or. Cette hostilité envers la représentation de la figure prophétique se retrouve dans le grattage des visages, mutilés au cours des siècles dans certains manuscrits.

Le Christ et la table miraculeuse

Le Coran affirme que Jésus n’est pas mort sur la croix : les juifs ont bien cru le tuer mais un autre homme lui a été substitué. Les théologiens divergent sur sa mort ; pour les uns, il est élevé vivant au ciel, pour d’autres il meurt de mort naturelle. Selon certains auteurs, il reviendra sur terre à Damas, Jérusalem ou en Inde. Décrit comme un homme pieux, la tradition soufie en a fait un exemple de méditation pour les ascètes et les mystiques, mettant en avant sa pauvreté et son enseignement.

Dans cet épisode évoqué dans la sourate V « La Table servie » Jésus, à la demande de ses Apôtres, demande que Dieu fasse descendre du ciel une table servie. Elle constitue à la fois une fête et une preuve de sa mission prophétique. On a pu y voir une réminiscence de la Cène ou de la vision de Pierre rapportée dans les Actes des Apôtres.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmt5sm9tv8jmj