-

Album

AlbumL'islam

-

Article

ArticleLes textes fondateurs de l’islam : Coran et Sunna

-

Article

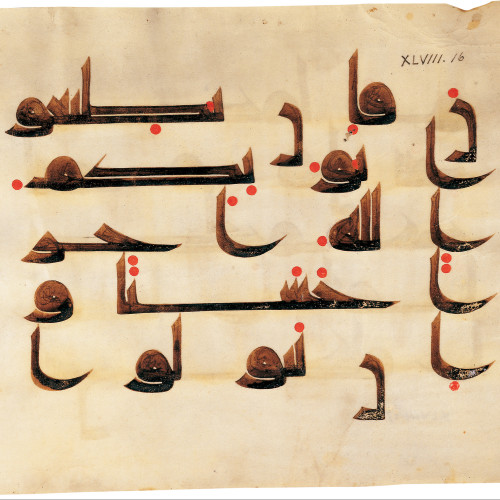

ArticleLes débuts de la transmission écrite du Coran

-

Article

ArticleLe Coran

-

Article

ArticleLes autres sources de l’islam

-

Article

ArticleLes croyances de l'islam

-

Article

ArticleLa diffusion du Coran à travers le monde

-

Article

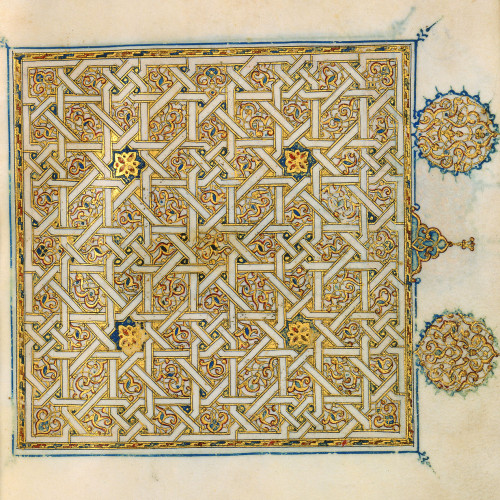

ArticleLes usages du texte coranique

-

Article

ArticleUn interdit de la représentation dans l’islam ?

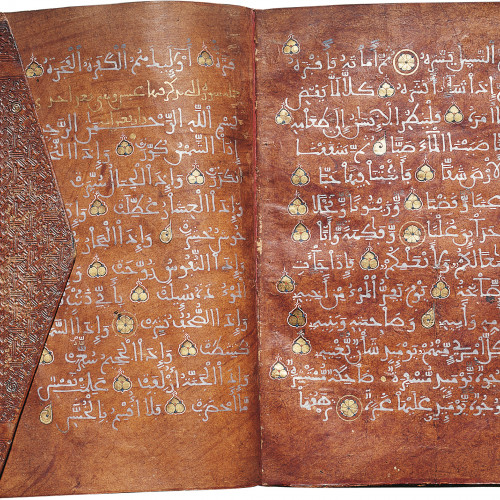

Les usages du texte coranique

© Bibliothèque nationale de France

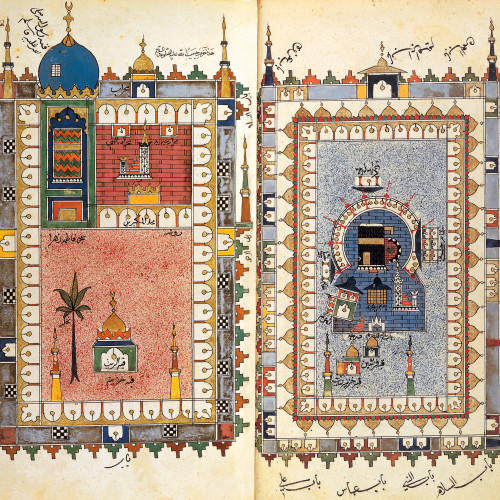

La Ka’ba, lieu du pèlerinage

La miniature reproduit le plan de la grande mosquée de La Mecque, Masjîd al-harâm. Au centre d’une large cour bordée de deux rangées de colonnes entre lesquelles sont suspendues des lampes de mosquée, se trouve la Ka’ba. Cet édifice cubique, recouvert d’un voile noir calligraphié de versets coraniques, aurait été construit par Ibrâhîm / Abraham et Ismaël à l’endroit présumé où Adam aurait bâti le premier temple de l’humanité.

Au cours du pèlerinage – obligation rituelle que tout croyant doit accomplir une fois dans sa vie –, les musulmans tournent sept fois autour de la Ka’ba et baisent la Pierre noire encastrée à l’un de ses angles. Ils prient ensuite devant le maqam Ibrâhîm où Abraham aurait laissé la marque de ses pieds. Hors de l’enceinte sacrée, ils effectuent entre les deux monticules d’al-Safâ et d’al-Marwa, une course commémorant le souvenir d’Agar cherchant de l’eau dans le désert pour son fils Ismaël. Ils terminent en se désaltérant au puits de Zemzem.

L’auteur de cet ouvrage écrit en vers persans inaugure un genre dévolu à la description des routes de pèlerinage et servant de guide illustré pour les villes saintes et dont nombre de manuscrits furent copiés.

© Bibliothèque nationale de France

C’est chaque jour qu’un musulman applique les préceptes de l’islam enseignés par le Coran et les paroles du Prophète. La pratique du culte repose sur cinq obligations fondamentales : la shahâda (profession de foi), la prière, l’aumône obligatoire, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à La Mecque. Présence de tous les instants, le Livre saint, appris dès l’enfance dans les écoles coraniques, accompagne tous les actes de la vie ; on en récite souvent des versets auxquels peuvent s’adjoindre des prières personnelles selon les circonstances.

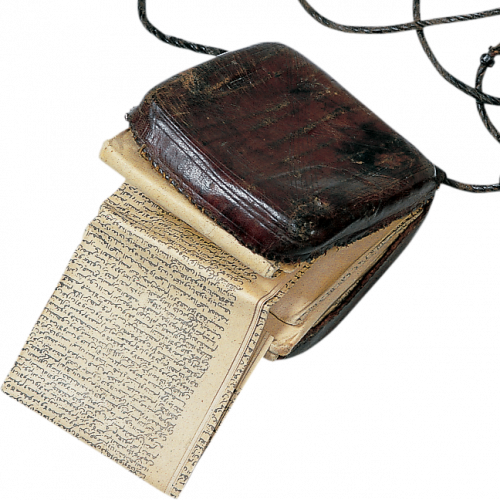

Livre de dévotion

À côté de la prière liturgique fortement ritualisée salât, qui compte parmi les cinq piliers de l’islam, figure dans un registre différent une prière d’invocation personnelle nommée du’â’. Ni obligatoire ni codifiée, la « prière de demande » est mentionnée dans le Coran et sa teneur est précisée par de nombreux hadiths. Elle a pour caractéristique de pouvoir être formulée librement et individuellement au gré des circonstances. Son expression est libre mais elle use fréquemment de versets coraniques ou de prières traditionnelles déjà existantes.

Délicat petit manuscrit exécuté à l’époque ottomane, ce recueil propose un choix d’extraits du Coran et de prières en arabe et en turc dans une mise en page peu habituelle. Le plus surprenant en est sans doute ces feuillets hexagonaux, finement reliés les uns aux autres et recouverts de texte se dépliant à partir de chacun des plats intérieurs de reliure.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Tablette coranique

C’est sur des planchettes de bois (alluha) de forme et de facture différentes que les enfants musulmans apprennent dans les écoles traditionnelles coraniques (kuttâb) à écrire et à lire en mémorisant les sourates du Coran. Ils copient les versets avec un calame, un roseau taillé en pointe et de l’encre fabriquée avec du suint de mouton. Ils débutent par les sourates les plus courtes pour finir avec les plus longues. Le texte est effacé sur la planchette au fur et à mesure de l’apprentissage. Quand l’enfant a retenu l’ensemble du Coran, la planchette est entièrement ornementée par le maître.

On voit ici inscrite dans un coin la date de 1311 de l’hégire. Plusieurs éléments du décor symbolisent la mosquée de Médine : la lampe au centre de la tablette, accrochée au milieu d’un arc à voussures, en haut à droite les tombes de ’Umar, ’Alî et Muhammad et à gauche un minbar. On peut lire calligraphié tout autour le début de la fâtiha : « Au nom d’Allah, le Bienfaiteur miséricordieux, Louange à Allah, Seigneur des Mondes, Bienfaiteur miséricordieux, Souverain du Jour du Jugement ».

Collection particulière

Collection particulière

Les cinq piliers de l’islam

La pratique du culte repose sur cinq obligations fondamentales désignées en arabe par le terme ’ibâdât, appelées également piliers de l’islam.

La profession de foi

À la fois attitude intérieure et témoignage social, le premier et le plus simple, la shahâda, consiste à réciter la formule ashhadu an lâ ilâha illâ Allâh wa Muhammad rasûl Allah (« J’atteste qu’il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah et que Muhammad est l’envoyé de Dieu »). Cette phrase prononcée devant deux témoins croyants consacre la conversion à l’islam.

La prière

Prescrit clairement par le Coran, le second pilier, la prière salât, s’effectue cinq fois par jour à des moments précis liés à la course du soleil, avant le lever du jour, à midi, au milieu de l’après-midi, au coucher du soleil et le soir. En pays d’islam, l’appel à la prière est lancé par le muezzin du haut du minaret de la mosquée. Faite en état de pureté rituelle après des ablutions et toujours tourné vers la qibla, la direction de La Mecque, la prière comprend une suite de postures corporelles allant de la position debout à la prosternation ainsi que la récitation du tabkîr Allahû akbâr (« Dieu et le plus grand »), de la fâtiha et de certains versets. Instaurée par le Prophète pour les hommes, la prière commune le vendredi est vivement recommandée ; l’imam prononce la khutba, sermon développé autour d’un thème qu’il choisit librement et illustré de versets coraniques ou de hadîths.

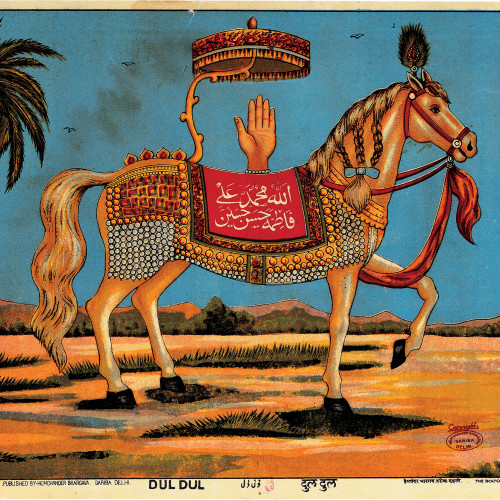

Le prophète Muhammad en prière

Seul au milieu d’un tourbillon de flammes d’or sur fond pourpre, le Prophète, de vert et de blanc vêtu, se prosterne face contre terre, abîmé dans l’adoration de Dieu.

Le Livre de l’ascension du Prophète, Mi’râdj nâmeh, reprend un épisode esquissé dans le Coran et développé dans la tradition musulmane. Il retrace les étapes du voyage miraculeux effectué en une nuit par Muhammad, transporté jusqu’au trône de Dieu. Monté sur sa jument ailée al-Burâq, il est conduit par l’ange Gabriel de La Mecque à Jérusalem où il célèbre la prière, puis, s’élevant à travers les sept cieux au milieu des anges, il rencontre les prophètes qui l’ont précédé depuis Adam jusqu’à Ibrâhîm. Il atteint, seul, le trône divin, point extrême de son ascension. Son périple, au retour, l’emmène aux portes de l’enfer et du paradis.

Considéré tantôt comme un miracle tantôt comme une vision, le voyage nocturne du Prophète est pour les soufis le modèle du voyage mystique.

Traduit d’un original arabe, cet exceptionnel manuscrit fut achevé dans l’atelier royal timouride de Hérât en 1436 dans un contexte turco-persan ; copié en turc oriental en caractères ouigours, avec des titres en arabe et des légendes en turc et en persan en caractères arabes, il est illustré de soixante-trois miniatures dont l’iconographie s’inspire, pour certaines, de modèles bouddhistes et chamaniques hérités des turco-mongols. Bouddhisme, chamanisme, manichéisme et culte de Zoroastre – l’ Arda viraf nâmeh de la littérature mazdéenne est très proche du Mi’râdj nâmeh– furent particulièrement florissants en Asie centrale jusqu’à l’apparition de l’islam.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’aumône

Le devoir d’aumône constitue la troisième obligation ; la sadaqa désigne l’aumône volontaire versée par l’homme pieux tandis que la zakât consiste en une sorte d’impôt versé par les plus favorisés à la communauté musulmane, redistribuée au profit des plus pauvres. Cette aumône collective, peu pratiquée de nos jours, a longtemps servi à la cohésion de la communauté.

Le jeûne du Ramadan

Quatrième pilier, il rappelle la Révélation descendue sur le Prophète : durant le mois lunaire de Ramadan, à partir de la puberté, on se prive entre le lever et le coucher du soleil, de manger, de boire, de fumer et de toute relation sexuelle. Pendant le même temps, le croyant s’efforce d’être meilleur sur le plan moral. À l’abstinence du jour, succède chaque soir, au moment de la rupture du jeûne, la convivialité vécue par la communauté autour du partage des repas préparés spécialement pour la circonstance.

Le pèlerinage à La Mecque

Le cinquième et dernier pilier recommande qu’au moins une fois dans sa vie, le croyant se rende en pèlerinage à La Mecque (hajj). Cette pratique trouve sa source dans des traditions antéislamiques de l’Arabie.

Notion très controversée à l’intérieur même de l’islam, le djihad, qui signifie littéralement effort accompli en vue de la réalisation d’un objectif et, par extension, combat, est exclu des obligations rituelles. Il possède un double sens ; le premier, celui d’un combat personnel mené par l’homme pour se purifier et le second, plus collectif, de combat militaire, toujours lié à des époques historiques où la communauté musulmane devait se défendre militairement pour s’imposer.

La Kaaba au centre du monde

Au centre d’un cercle divisé en onze parties, correspondant aux plus grandes villes et pays du monde islamique, se trouve la représentation de la Kaaba à La Mecque. Ce sanctuaire, qui se trouve à l’intérieur de la mosquée, indique à chaque Musulman la direction de la prière. La Kaaba est recouverte du kiswa, un tissu noir et orné d’un motif de zigzag argenté, avec une bande d’or près du sommet, sur le côté et sur le toit. Tout autour, on trouve un déambulatoire et une large cour pavée de dalles grises.

Plusieurs éléments importants de la mosquée de la Mecque sont peints en couleurs vives : l’une des portes Bab al-salam ou Banu Shayba, un large minbar portable sur roues (chaire à prêcher), le petit minbar à trois marches de Muhammad et probablement le maqam Ibrâhîm (station d’Abraham) où est contenue l’empreinte du Prophète.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Usages talismaniques et mystiques

Bien que prohibées par l’islam, certaines formes de pratiques magiques pouvant dispenser à l’homme protection et secours par la mise en œuvre de forces cachées ont été tolérées par les hommes de religion. Utiliser le Coran à des fins talismaniques, par le biais d’incantations, d’amulettes ou d’inscriptions sur des objets, coupes médicales, chemises, bijoux qu’on porte sur soi, permet de recueillir les effets bienfaisants de l’énergie divine – par la force du Nom de Dieu ou de celle d’un verset – et n’est pas contraire à l’islam. Passages coraniques, énumération des noms de Dieu, carrés magiques jouant sur le pouvoir caché des lettres et des chiffres tiennent une place importante dans l’élaboration des talismans.

Semblablement, dans cette autre manière d’atteindre Dieu que propose le soufisme, voie mystique de l’islam, les postulants développent des liturgies particulières dont certaines se basent sur la répétition inlassable du Nom de Dieu.

Objets talismaniques

Au carrefour des traditions islamique et africaine, ces différents objets à usage magique, récupérés à la décharge d’ordures de Dakar, ont recours à l’écriture de certains versets coraniques et des noms de Dieu, utilisant ainsi le pouvoir bienfaisant dégagé par la Parole divine pour se prémunir des malheurs ou favoriser les entreprises.

De dimension variable, les nombreuses amulettes dissimulent sous des gainages de texture et de couleur variées, tissus unis ou imprimés, cuir, plastique, métal, des papiers soigneusement pliés, couverts de textes et figures choisis en fonction des objectifs talismaniques.

Collection ALEP

Collection ALEP

Objets talismaniques

Au carrefour des traditions islamique et africaine, ces différents objets à usage magique, récupérés à la décharge d’ordures de Dakar, ont recours à l’écriture de certains versets coraniques et des noms de Dieu, utilisant ainsi le pouvoir bienfaisant dégagé par la Parole divine pour se prémunir des malheurs ou favoriser les entreprises. De dimension variable, les nombreuses amulettes dissimulent sous des gainages de texture et de couleur variées, tissus unis ou imprimés, cuir, plastique, métal, des papiers soigneusement pliés, couverts de textes et figures choisis en fonction des objectifs talismaniques.

Collection ALEP

Collection ALEP

Tunique masculine

Cette tunique talismanique, sans manches et portée sous un autre vêtement, est totalement recouverte sur sa partie externe d’écritures répétant inlassablement la basmala – le processus de répétition joue un rôle important dans la confection des talismans –, tandis que sur la face interne, en contact direct avec la peau, figure le nom du prophète Muhammad. Quatre carrés magiques se partagent la partie centrale ; trois utilisent une combinatoire basée sur les noms divins dans laquelle chaque lettre de l’alphabet est affectée à un nombre, le quatrième, au milieu, reprend les « sept lettres », signes cabalistiques représentant le Nom de Dieu dont le plus répandu est l’étoile à six branches, ou « sceau de Salomon ».

Collection ALEP

Collection ALEP

Coupe magique

Sur cette coupe exécutée en Syrie ou en Égypte entre le 15e et le 18e siècle, on peut observer que le verset du Trône occupe la partie haute du décor interne, tandis que le sceau de Salomon structure les parties centrale et médiane du décor interne et externe ainsi que son vocabulaire – triangle équilatéral et chiffre 3 –, restituant ainsi l’ordre des règnes et des royaumes ; le prophète-roi Salomon régnait sur les hommes, mais aussi sur les djinns, et en cela texte coranique et différentes traditions locales se rejoignent

© Photo RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

© Photo RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Séance de samâ, ou rituel soufi de transe mystique par la danse

Le soufisme, voie mystique de l’islam, propose en complément des rituels habituels une autre manière d’être musulman fondée sur la recherche d’une union plus étroite avec Dieu par le biais de l’ascèse, de la prière, de la méditation ou de la recherche de l’extase. Le postulant, sous l’égide d’un maître spirituel, le murshîd, poursuit ce but à l’aide d’une méthode enseignée au sein d’une confrérie, la tarîqa. Chacune met l’accent sur une technique particulière pour atteindre le fana, extinction de tout désir humain et anéantissement en Dieu ; parmi celles-ci, le dhikr, répétition sans interruption du Nom de Dieu « Allah » et de la formule « La ilaha ilâ Allâh » (Il n’y a de Dieu que Dieu), et le samâ, concert spirituel ou danse.

En prose mêlée de vers, ce manuscrit retrace et illustre les biographies de soixante-dix-sept mystiques musulmans célèbres. La miniature montre une séance de samâ : un musicien joue de la flûte, le nay, et deux autres du tambourin, au son desquels s’abandonnent les postulants en transe, transportés par le caractère incantatoire de la musique jusqu’à la communion divine.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mm2jjjtnxp9mh