-

Article

ArticleLes imaginaires de la fin des temps

-

Article

ArticleL'« apocalypse » indienne

-

Article

ArticleLa fin du monde dans le zoroastrisme

-

Article

ArticleLes Apocalypses en Chine

-

Article

ArticleLa fin du monde selon les Mésoaméricains

-

Article

ArticleLa fin sans fin du monde grec

-

Article

ArticleLa fin du monde dans la mythologie nordique

-

Article

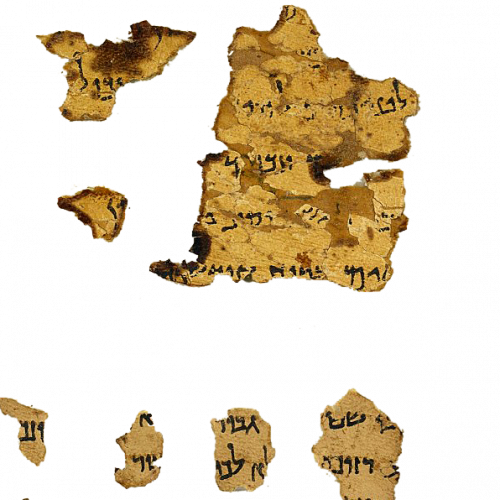

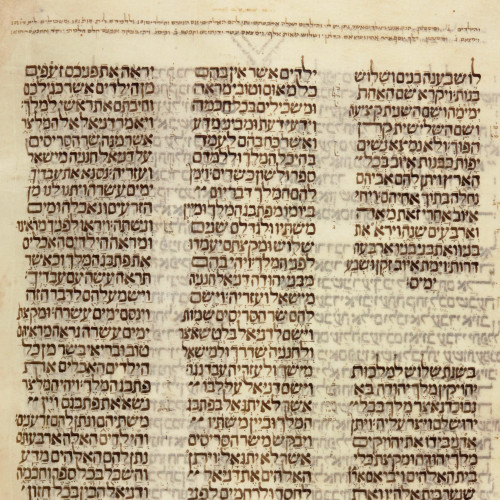

ArticleLes apocalypses juives

-

Article

ArticleLe texte de l’Apocalypse de Jean et ses interprétations

-

Article

ArticleLa fin du monde dans l'islam

-

Article

ArticleProphètes et prophétismes

Le texte de l’Apocalypse de Jean et ses interprétations

Bibliothèque nationale de France

La Femme et le dragon

Au 13e siècle, l’Angleterre voit la création d’un grand nombre de manuscrits illustrés de l’Apocalypse de saint Jean, qu’on nomme Apocalypses anglo-normandes. Cet exemplaire, qui pourrait être l’un des plus anciens, est traduit en moyen français et doté d’une glose c’est-à-dire d’explications du texte biblique : elle est placée sur la colonne de droite, en vis-à-vis du passage commenté. De nombreuses peintures viennent enrichir le manuscrit, donnant vie à la vision rapportée par Jean de Patmos.

Cette vignette illustre le chapitre 12 de l’Apocalypse : « Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors un autre signe apparut dans le ciel : c'était un grand dragon rouge feu. Il avait sept têtes et dix cornes et, sur ses têtes, sept diadèmes. Sa queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle ; c'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. »

Bibliothèque nationale de France

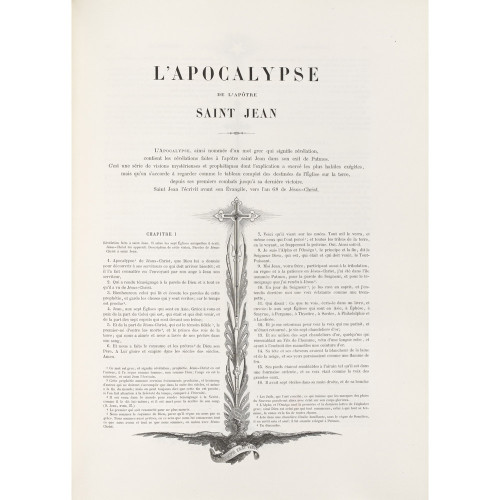

Le texte de l’Apocalypse de Jean

Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et gardent attentivement ce qui est écrit ici !

Vingt-deux chapitres emplis de symboles

Saint Jean, l’ange et les sept Églises

Au début du texte de l’Apocalypse, Jean, endormi, reçoit la visite de l’ange qui lui annonce le message. La première partie du texte (chap. 1 à 3) est ensuite consacré à une « adresse » à différentes communautés d’Asie Mineure, chacune recevant louanges et reproches. Ces sept « Églises » sont ici représentées au registre supérieur de l’image, comme apparaissant dans le rêve du prophète

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Ensuite, Jean raconte une série de visions parfois interprétées par un ange : visions du trône divin et de la liturgie céleste, d’un Agneau semblant immolé et tenant un livre ouvert (4-5), de catastrophes à venir (6), de la foule des élus (7), de nouvelles catastrophes et d’animaux fantastiques et terrifiants (8-9).

Et j'entendis un aigle qui volait au zénith proclamer d'une voix forte : Malheur ! Malheur ! Malheur aux habitants de la terre, à cause des sonneries de trompettes des trois anges qui doivent encore sonner !

Puis un ange descend du ciel, tenant un petit livre que doit manger Jean (10), appelé ensuite à mesurer le temple de Dieu (11). Apparaissent ensuite une femme enceinte vêtue de soleil, pourchassée par un dragon à sept têtes (12), des bêtes issues de la mer et de la terre (13), l’Agneau se tenant debout sur la montagne de Sion (14), de nouveaux cataclysmes annonciateurs du combat du grand jour de Dieu, à Harmaguedon (15-16).

Ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu Harmaguédon. [...]

Alors ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre si violent qu'il n'en fut jamais de pareil depuis que l'homme est sur la terre.

La grande cité se brisa en trois parties et les cités des nations s'écroulèrent.

Ce sont ensuite une femme, la même ou une autre, prostituée cette fois, assise sur une bête qui la dévorera (17) ; puis la ruine d’une ville appelée symboliquement Babylone (18) et le triomphe de l’Agneau (19). Le dragon est alors enchaîné pour mille ans pendant lesquels règneront sur la terre l’Agneau et ses fidèles (20).

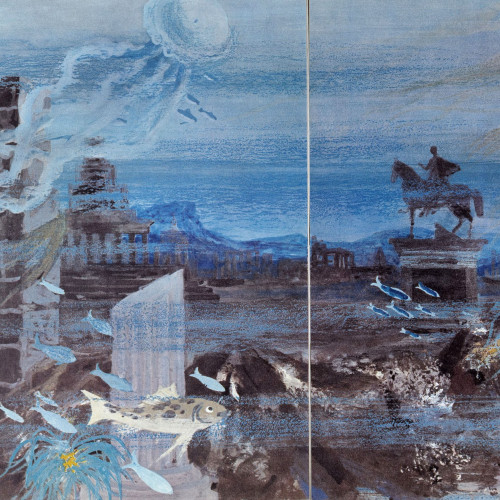

Babylone en ruines

Que désigne « Babylone », la ville de la Grande Prostituée, dans l’Apocalypse de Jean ? Faut-il y voir une allusion à la ville bien réelle de Mésopotamie ? Si celle-ci joue un rôle non-négligeable dans l’Ancien Testament, son heure de gloire est passée depuis longtemps, à l’époque de la rédaction du texte, au 1er siècle ap. J.-C. : elle a déjà connu un important déclin et n’est pas loin de disparaître. Peut-être faut-il plutôt y voir un nom à connotation symbolique, qui rappelle le mythe de la tour de Babel.

Vivant à l’époque des grandes découvertes archéologiques, Gustave Doré choisit de donner à la ville qu’il représente l’aspect de ruines antiques où des animaux sauvages côtoient lamassu assyriens, colonnes égyptiennes et éléphants tous droits venus de l’Inde. Plongée dans la pénombre d’une nuit couverte, Babylone est tombée : « Malheur ! Malheur : Ô grande cité, Babylone, cité puissante, il a suffit d’une heure pour que tu sois jugée. » (Apocalypse, 18:10).

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La Jérusalem céleste

Caractéristique du style gothique international, qui se déploie dans les derniers siècles du Moyen Âge, cette peinture représente la cité idéale de Jérusalem décrite à la fin du texte de l’Apocalypse. À l’intérieur prend place l’agneau, symbole du christ, adoré par des anges et béni depuis le ciel par Dieu et par un ange. Sur les quatre tours qui la cantonnent prennent place les symboles des évangélistes. Jean, sur le côté gauche de la scène, contemple cette vision céleste.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La vision suivante met encore une fois en scène une femme et une ville qui se confondent, à la fois la fiancée de l’Agneau et Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel (21) suivie de sa description et d’un épilogue (22).

Un texte cohérent malgré des apparences décousues

Albrecht Dürer, Vision des sept chandeliers, 1511

« Je fus saisi par l’Esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une puissante voix. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait ; et m’étant retourné, je vis sept chandeliers d’or, et, au milieu des chandeliers, quelqu’un qui semblait un fils d’homme ».

Avec cette composition, l’une des plus belles de la série, Dürer transporte immédiatement le lecteur dans le récit visionnaire de Jean. L’Évangéliste, assis au premier plan, reçoit le commandement de l’Éternel de révéler sa vision aux sept Églises d’Asie, représentées par les sept chandeliers majestueux qui bordent la scène. Dürer mêle ici avec virtuosité détails naturalistes (telle la flamme vacillante d’un des chandeliers) et atmosphère surnaturelle.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le contenu de ces visions paraît tantôt chrétien, tantôt juif. Ainsi, une vision juxtapose 144,000 élus issus des douze tribus d’Israël et une foule immense de toutes nations, tribus, peuples et langues. La foi en « Jésus le Vivant » s’accompagne d’une exigence de pureté rituelle typique d’un certain judaïsme, dont témoignent en particulier certains écrits de la mer Morte. En outre, la violence de certaines images est peu compatible avec l’idée pacifique que l’on se fait habituellement des origines du christianisme. Cela a été interprété comme un manque de cohérence doctrinale.

On a longtemps attribué cette apparente incohérence à l’amalgame d’éléments juifs et chrétiens par un seul auteur ou des rédacteurs successifs, mais une meilleure connaissance des origines chrétiennes dans le contexte du judaïsme du 1er siècle a mené à l’abandon de ces hypothèses. Il est maintenant généralement admis que l’Apocalypse est un texte homogène et cohérent rédigé par un auteur juif fidèle du messie Jésus de Nazareth, un « juif chrétien ». Le texte a de profondes racines juives. Une série interreliée d’allusions aux Écritures juives (l’Ancien Testament des chrétiens) court sous la trame narrative et contribue à la cohérence du texte.

Une œuvre orale et poétique

Le texte de l’Apocalypse renvoie doublement à l’oralité. D’abord, parce que les « apocalypses » étaient des expériences vécues par des fidèles qui recevaient et proféraient des révélations dans les assemblées ; ensuite, parce que Jean destinait son texte à être lu et entendu en public. D’où, notamment, ces procédés de répétitions, de retours caractéristiques de l’oralité.

Que faut-il en conclure, frères et sœurs ? Lorsque vous vous réunissez, l'un de vous peut chanter un cantique, un autre apporter un enseignement, un autre une révélation, un autre un message en langues inconnues et un autre encore l'interprétation de ce message : que tout cela soit constructif pour l'Église !

Ni théologien ni enseignant, Jean est un poète. Il utilise le langage des Écritures pour créer des images et des sonorités, des atmosphères propres à émouvoir et les intègre dans un ensemble dont le foisonnement baroque suscite un sentiment de mouvement et d’imprévisibilité.

Ce mouvement arrache l’auditeur aux soucis de la vie quotidienne dans les cités d’Asie Mineure pour l’entraîner vers le combat final entre le Dragon et l’Agneau, puis vers l’avènement de la Jérusalem nouvelle et les noces de l’Agneau. La récurrence des septénaires – les sept messages aux assemblées, les sept sceaux, les sept trompettes et les sept coupes – crée des rythmes harmonieux et suscite une impression d’unité.

Jean Charlot, Les Trompettes de l'Apocalypse, 1946

Écrivain marqué par sa foi, Paul Claudel se confronte à plusieurs reprises au texte de l’Apocalypse. Paru en 1946, son Introduction à l’Apocalypse est empreinte de la mystique chrétienne qui traverse toute l’œuvre du poète. Elle s’agrémente toutefois d’une série de gravures espiègles de son ami Jean Charlot. Cette représentation des sept trompettes de l’Apocalypse en est l’un des dessins préparatoires. Loin de choisir la veine dramatique empruntée par nombre de ses prédécesseurs, il choisit de placer ses anges devant une usine et sous des câbles électriques, leur confère des traits caricaturaux, et fait jaillir de leurs trompes des grenouilles fort peu menaçantes. Sous sa plume vive, l’Apocalypse se désacralise.

© ADAGP, 2024

© ADAGP, 2024

Chacun de ces septénaires est construit de manière rigoureuse. Ainsi, les sept messages aux assemblées sont disposés de façon symétrique : le message adressé à l’assemblée de Thyatire en occupe le centre, y plaçant la prophétesse Jézabel, cible du prophète Jean. De part et d’autre de ce centre, éloges et blâmes se répartissent selon une cadence marquée par la récurrence de la « congrégation de Satan » dans les messages adressés aux assemblées de Smyrne et de Philadelphie. De même, les trois septénaires des sceaux, des trompettes et des coupes sont disposés selon un rythme 6 + 1, un intervalle intervenant entre les six premiers éléments de chaque série et le septième, comme si, à chaque fois, le temps était suspendu.

Le défi de l’interprétation : des approches sans cesse renouvelées

Un texte intransigeant

L’Apocalypse de Jean est le dernier livre du Nouveau Testament et il clôt la Bible des chrétiens. Les croyants y lisent la parole de Dieu qu’ils interprètent de différentes façons selon leur confession. Comme tous les textes de ce genre, l’Apocalypse n’admet pas de nuance : on est du côté du Bien ou du Mal, avec Dieu ou avec Satan, et il n’y a pas d’entre-deux.

Certaines Églises chrétiennes, gênées par ce dualisme et la violence du texte, y font peu référence. Par exemple, l'Église catholique n'évoque guère l'Apocalypse dans sa liturgie ; seule la description de la femme enceinte vêtue de soleil apparaissant dans le ciel est lue lors de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie le 15 août.

Pamphlet contre la papauté

C’est dans le monde germanique qu’est né le protestantisme, donnant naissance à de nombreux troubles. Afin de les apaiser, en 1555, la paix d’Augsbourg consacre le principe « tel prince, telle religion » (cujus regio, ejus religio) : chaque prince de l’Empire peut choisir d’imposer dans ses États la religion de son choix.

Élu à la tête du Saint Empire romain germanique en 1619, Ferdinand II est un ferme opposant au protestantisme. Son intransigeance religieuse est l’un des déclencheurs de la Guerre de Trente Ans, en 1620. C’est à cette même date qu’est imprimée cette feuille anonyme dirigée contre la papauté.

L’image comme le texte font un large usage de l’imagerie apocalyptique pour dénoncer l’Église catholique. À gauche, tenant dans sa main une lettre d’indulgence (ablas[s]brief), le pape est juché sur une bête à sept têtes, à l’image de la Grande Prostituée de Babylone. Chaque tête est celle d’un animal différent et négativement connoté : bouc, chien, cochon, âne, paon notamment. Devant lui sont agenouillés des représentants du monde ecclésiatique, parmi lesquels on reconnaît la mitre d’un évêque et la tonsure d’un moine. À l’arrière plan, un moine portant une croix est dirigé par un diable au bec d’oiseau vers un grand brasier, châtiment des damnés après le Jugement dernier.

Du côté droit, en contrepoint au pape, un protestant tenant une bougie allumée et monté sur un religieux tient dans sa main un livre indiquant « La Parole de Dieu demeure éternellement » (Das Wort Gottes bleibet ewiglich). Il affirme ainsi l’un des principes fondamentaux de sa foi : la primauté de la Bible face à l’autorité ecclésiastique. Le chant, en allemand, confirme cette orientation en évoquant la chute de l’Antéchrist et de la Grande Prostituée de Babylone.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

D’autres confessions y lisent avec enthousiasme la description de la victoire imminente du Bien sur le Mal. Selon les lieux et les temps, on interprète les figures du Mal, la prostituée, Babylone, le dragon, la bête et son chiffre de manière différente selon les réalités que l’on veut « démoniser » : l’Empire romain au temps des grandes persécutions, l’islam au moment des croisades, la papauté à l’époque des guerres de religion, de grandes figures de dictateurs, etc.

Quatre approches interprétatives traditionnelles .

La révélation contenue dans l’Apocalypse est donnée pour « annoncer ce qui doit arriver bientôt » (1:1). Il existe plusieurs approches pour comprendre cela.

- Une première approche, historique ou prétériste consiste à interpréter l’Apocalypse en fonction du contexte historique et géographique où le texte a été composé. Elle réagirait à des événements du 1er siècle, annoncerait la chute de Rome ou de Jérusalem et le salut des fidèles de Jésus le Vivant. Un courant majoritaire de la recherche actuelle voit dans la prostituée une figure de la Rome impériale dont l’Apocalypse annoncerait la destruction ; un autre courant y voit plutôt une représentation de Jérusalem souillée par son commerce avec les nations, qui doit être détruite pour qu’advienne la nouvelle Jérusalem.

- Une deuxième approche, dite actualisante, ou encore historiciste (mais ne relevant en rien de la science historique) l’interprète comme annonçant des événements spécifiques à une époque donnée de l’histoire, généralement contemporaine de l’interprète même. Ainsi la Réforme protestante verra dans la prostituée une figure de la Rome papale corrompue qui doit être détruite.

- Une troisième approche, dite futuriste ou eschatologique, voit dans l’Apocalypse une annonce d’événements à venir qui marqueront le retour du Christ et la fin des temps, parfois suivis d’un règne terrestre de mille ans : le millénarisme. C’est cette approche qui est privilégiée dans les mouvances fondamentalistes, par exemple dans le film Left Behind (2014) et les séries qui s’en inspirent.

- Une quatrième approche enfin, dite parfois existentielle, ou encore spirituelle, consiste à en chercher le sens dans la vie de chaque chrétien et y voir un appel à la conversion intérieure.

Ces approches ne sont pas mutuellement exclusives et se confondent parfois, que ce soit dans la lecture croyante à l’intérieur de telle ou telle confession chrétienne, ou encore dans la culture ambiante.

Au regard des idéologies contemporaines

Les Bergères de l’Apocalypse

Roman de science fiction, Les Bergères de l’Apocalypse est surtout un texte féministe, imaginant qu'une violente guerre entre les sexes à la fin du 20e siècle a constitué un moment de destruction ayant permis l’éclosion d’un monde gouverné par des femmes libres. Il témoigne non seulement de la vivacité des réflexions féministes dans les années 1970 au sein du Mouvement de Libération des Femmes (MLF), que l’autrice a contribué à fonder, mais aussi des craintes d’une apocalypse nucléaire, ravivées par la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim.

© J.-C. Simoën

|

© J.-C. Simoën

Quoi qu’il en soi, en simplifiant à l’extrême, on peut dire que l’Apocalypse annonce la victoire de Dieu sur Satan ou du Bien sur le Mal et porte donc un message d’espérance, loin du catastrophisme qu’on lui prête parfois. Toutefois, en un temps de radicalisme exacerbé, son texte est souvent invoqué en raison de son dualisme sans nuances, par les extrémismes politiques ou religieux. Quoi qu’il en soit, le souffle puissant de ce texte jadis destiné à quelques fidèles du messie Jésus dans les cités d’Asie Mineure continue encore aujourd’hui de susciter des lectures innombrables, croyantes ou non, savantes ou populaires, qui interrogent les humains sur le sens du temps et de l’histoire.

Provenance

Cet article a été rédigé dans le cadre de l'exposition Apocalypse, hier et demain présentée à la BnF du 4 février au 8 juin 2025.

Lien permanent

ark:/12148/mmggqqk9pjxm6